Articolo precedente:

La “condannabilità” papale nella Commedia di Dante

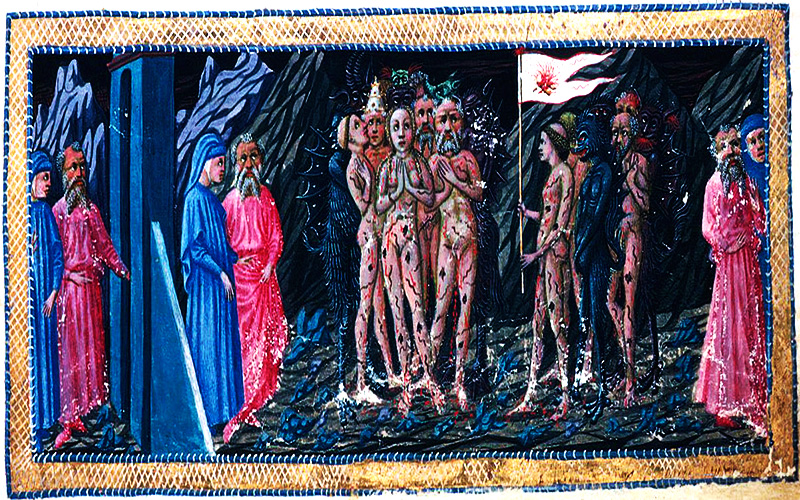

Altri Papi che Dante ci presenta nella sua opera sono invece all’Inferno (o, quanto meno, ad esso destinati) oppure al Purgatorio. Nel numero dei primi troviamo Celestino V (c. III) e Niccolò III (c. XIX), cui possiamo aggiungere Clemente V e Bonifacio VIII, che dopo la loro morte (non ancora avvenuta nel 1300, anno in cui Dante immagina il suo viaggio oltremondano) saranno destinati entrambi all’Inferno (c. XIX); di Bonifacio poi si parlerà anche nel canto XX del Purgatorio. Abbiamo inoltre Papa Silvestro I, che non è tra i dannati presenti concretamente nell’Inferno, ma di cui si accenna – sempre al canto XIX – in un contesto di polemica storico-politica. In Purgatorio invece Dante colloca l’anima di Adriano V (c. XIX).

Sei pontefici dunque ricordati: quattro decisamente condannati (Celestino V, Niccolò III, Clemente V e Bonifacio VIII), uno citato solamente come co-protagonista dell’episodio della donazione di Costantino (Silvestro I) ed uno (Adriano V) salvato, seppur ancora in Purgatorio in attesa di giungere alla beatitudine eterna.

Insieme a Dante seguiamo lo svolgersi del suo viaggio e incontriamo anche noi questi sei pontefici nell’ordine in cui ce li presenta il Poeta, ricordando – per inciso – che a mano a mano che si scende verso il centro della terra le colpe commesse dalle anime infernali sono sempre più gravi.

Celestino V, al secolo Pietro Angelerio da Morrone[1], nato nel 1215 e morto nel 1296, fu Papa dal 29 agosto al 13 dicembre 1294 (neppure 4 mesi), terminando il suo pontificato non con la morte, ma con la rinuncia ed il ritorno alla vita eremitica. La sua anima è collocata da Dante nel cosiddetto anti-Inferno (c. III), tra le anime degli ignavi, cioè coloro che in vita non vollero mai prendere una decisione ben definita e coerente, soprattutto in campo politico-civile. La loro pena, secondo la consueta legge dantesca del contrappasso, è quella di correre eternamente dietro ad un’insegna oscura e poco discernibile, punti e tormentati da vespe e tafani, mentre il loro sangue, mescolato alle loro lacrime, diventa pasto per dei vermi ripugnanti che si trovano ai loro piedi. Aggiungiamo che il Poeta ci dichiara la sua decisione di non voler fare il nome di nessuno di questi peccatori, a suo avviso colpevoli di un peccato talmente laido e squallido (infatti persino Dio, pur condannandoli per l’eternità, non permette loro di entrare nel vero e proprio Inferno) che non meritano neppure che i loro nomi vengano da lui ricordati. Pertanto egli ci dice di aver riconosciuto sì alcuni peccatori, e in particolare colui (v. 60) «che fece per viltade il gran rifiuto», ma di non voler fare memoria dei loro nomi, seguendo le indicazioni dategli da Virgilio (vv. 49-51)[2]. Una volta tuttavia stabilito che l’anima da Dante riconosciuta sia quella di Celestino, non ci resta da aggiungere che la condanna del Poeta è motivata probabilmente dal fatto che il “rifiuto” della carica di Papa da parte di Celestino, in realtà la presa di consapevolezza della sua incapacità di reggere la Chiesa, fu la causa diretta dell’elezione al soglio di Pietro di colui che sarebbe diventato poi nemico acerrimo di Dante, cioè Papa Bonifacio VIII. In effetti Papa Celestino fu poi canonizzato nel 1313 da Clemente V.

Il canto XIX dell’Inferno, dedicato al peccato di simonia[3], e specificamente alle figure dei Papi colpevoli di questo peccato, è quello che ci riserva la maggior concentrazione di figure Papali in un solo episodio.

Le anime dei simoniaci sono condannate ad essere infilate, a testa in giù, in profondi pozzi nei quali esse si accatastano. L’ultima anima giunta, in ordine di tempo, resta conficcata con la testa nel pozzo (e perciò non può vedere nulla intorno a sé: situazione che bisogna tenere a mente per capire lo svolgimento dell’episodio), e con le gambe al di fuori della bocca del pozzo stesso, avendo così le piante dei piedi percorse da fiamme che fanno sì che l’anima agiti violentemente gli arti inferiori. Al sopraggiungere, al momento della propria morte, dell’anima dannata successiva, quella che fino a qual punto era stata l’ultima precipiterà nel pozzo a raggiungere le altre, lasciando la sua scomoda posizione (mezza dentro, mezza fuori del pozzo) all’anima che la sostituisce.

Le anime dei simoniaci sono condannate ad essere infilate, a testa in giù, in profondi pozzi nei quali esse si accatastano. L’ultima anima giunta, in ordine di tempo, resta conficcata con la testa nel pozzo (e perciò non può vedere nulla intorno a sé: situazione che bisogna tenere a mente per capire lo svolgimento dell’episodio), e con le gambe al di fuori della bocca del pozzo stesso, avendo così le piante dei piedi percorse da fiamme che fanno sì che l’anima agiti violentemente gli arti inferiori. Al sopraggiungere, al momento della propria morte, dell’anima dannata successiva, quella che fino a qual punto era stata l’ultima precipiterà nel pozzo a raggiungere le altre, lasciando la sua scomoda posizione (mezza dentro, mezza fuori del pozzo) all’anima che la sostituisce.

La scena che il Dante-poeta (da distinguere dal Dante-viaggiatore) ci presenta è la seguente. I due poeti (Virgilio e Dante) sono discesi lungo un burrone giungendo così nelle immediate vicinanze di uno dei pozzi di cui la bolgia (precisamente la terza) è cosparsa. Tale pozzo, lo capiremo tra breve, è quello che ospita i Papi simoniaci («che precedetter me simoneggiando», dirà Niccolò III al v. 74) e l’anima che si trova con le gambe fuori del pozzo, sentendo l’arrivo di qualcuno che essa non può vedere, e quindi riconoscere, crede che tale presenza sia l’anima di chi la deve sostituire in quella scomoda posizione[4], cioè il suo successore (come Papa e come simoniaco) Bonifacio VIII. In questa maniera Dante, in un episodio solo, riesce a condannare contemporaneamente per simonia ben tre pontefici: Niccolò III (Giovanni Gaetano Orsini, 1216-1280, Papa dal 1277 al 1280), già morto e presente nella bolgia e dal quale il poeta apprende le notizie, Bonifacio VIII (Benedetto Caetani, 1235-1303, regnante dal 1294 al 1303) ed il francese Clemente V (Bertrand de Got, 1264-1314, regnante dal 1305 al 1314), questi ultimi due ancora vivi nell’anno in cui Dante immagina avvenuto il suo viaggio oltremondano (1300) e pertanto non ancora inseribili concretamente nell’aldilà.

L’episodio di Niccolò III, dunque, comprende in sé due momenti, diversi ma tra loro coerenti: la condanna dei suoi due successori (vv. 52-57 e 76-87) e la presentazione di se stesso da parte dell’anima e della pena cui egli è sottoposto insieme ai suoi predecessori simoniaci (vv. 67-75); il tutto intervallato dalle battute pronunciate da Virgilio e da Dante.

Le parole che Niccolò rivolge a colui che egli crede Bonifacio sono durissime e non lasciano dubbi sia sulle colpe di Bonifacio stesso che sul giudizio che Dante dà di lui. In una sola terzina (vv. 55-57)[5] Niccolò accusa il suo successore di non avere esitato (da notare il verbo «temere» seguito dall’infinito, col significato del latino timeo più infinito, cioè «esitare», e non «temere») a “sposare” la Chiesa («la bella donna») con l’inganno e poi di averla ridotta in rovina[6], placando così la sua sete di ricchezze. Dunque ingordo e mentitore.

Per quanto riguarda la presentazione dell’anima, egli dice a Dante di essere stato Papa («sappi ch’i’ fui vestito del gran manto», v. 69) e di essere stato “veramente” figlio dell’orsa (v. 70), frase che va interpretata in questo modo: egli apparteneva alla famiglia romana degli Orsini, il cui stemma recava appunto un orso, ma la credulità popolare considerava questo animale come particolarmente affezionato (specialmente gli esemplari femmina) ai propri cuccioli. Ci troviamo quindi di fronte ad una metafora che spiega una delle colpe, oltre alla simonia, di questo Papa, cioè il nepotismo, ossia l’abitudine di riservare ai propri parenti cariche ed onori. Infatti, vero figlio dell’orsa, Niccolò III favorì a tal punto i suoi congiunti («cupido sì per avanzar gli orsatti», v. 71) che ciò lo portò, in un colpo solo, ad intascare denaro (simonia, conseguente al nepotismo) e ad intascare se stesso (immagine quanto mai icastica) nel pozzo infernale («che sù l’avere e qui me misi in borsa»; v. 72). Segue poi il riferimento ai suoi predecessori simoniaci che si trovano sotto di lui nei meandri del pozzo. Questa indicazione si collega sia a ciò che precede (presenza da lui creduta di Bonifacio VIII) sia a ciò che segue, cioè la condanna anticipata di Bonifacio e di Clemente V.

Per quanto riguarda la presentazione dell’anima, egli dice a Dante di essere stato Papa («sappi ch’i’ fui vestito del gran manto», v. 69) e di essere stato “veramente” figlio dell’orsa (v. 70), frase che va interpretata in questo modo: egli apparteneva alla famiglia romana degli Orsini, il cui stemma recava appunto un orso, ma la credulità popolare considerava questo animale come particolarmente affezionato (specialmente gli esemplari femmina) ai propri cuccioli. Ci troviamo quindi di fronte ad una metafora che spiega una delle colpe, oltre alla simonia, di questo Papa, cioè il nepotismo, ossia l’abitudine di riservare ai propri parenti cariche ed onori. Infatti, vero figlio dell’orsa, Niccolò III favorì a tal punto i suoi congiunti («cupido sì per avanzar gli orsatti», v. 71) che ciò lo portò, in un colpo solo, ad intascare denaro (simonia, conseguente al nepotismo) e ad intascare se stesso (immagine quanto mai icastica) nel pozzo infernale («che sù l’avere e qui me misi in borsa»; v. 72). Segue poi il riferimento ai suoi predecessori simoniaci che si trovano sotto di lui nei meandri del pozzo. Questa indicazione si collega sia a ciò che precede (presenza da lui creduta di Bonifacio VIII) sia a ciò che segue, cioè la condanna anticipata di Bonifacio e di Clemente V.

Aggiungiamo ora come con Bonifacio, nell’Inferno, la questione da parte di Dante non sia ancora finita, ma si aggiunga (c. XXVII, vv. 85-111) un’ulteriore condanna, questa volta ad opera del consigliere di frode Guido da Montefeltro (1220-1298). Costui infatti, narrando a Dante e a Virgilio la sua disavventura, che lo ha portato dritto all’Inferno, contrariamente alle sue aspettative, accusa senza mezzi termini Bonifacio VIII di essere la causa della sua dannazione. Infatti, in cambio del consiglio di frode che gli permise di prevalere sui suoi nemici Colonnesi nella guerra di Palestrina, egli lo assolse preventivamente, viste le sue incertezze a commettere un peccato di frode, dalla sua colpa, causandone però così la condanna eterna. Infatti – come gli dirà il diavolo venuto a prenderlo al momento della morte ed a portarlo all’Inferno – «assolver non si può chi non si pente, / né pentere e volere insieme puossi / per la contradizion che nol consente» (vv.118 sgg.). La figura di Bonifacio viene tratteggiata in pochi, durissimi, versi (vv. 85-93): «Lo principe d’i novi Farisei, / avendo guerra presso a Laterano, / e non con Saracin né con Giudei, / ché ciascun suo nimico era cristiano, / e nessun era stato a vincer Acri / né mercatante in terra di Soldano; / né sommo officio né ordini sacri / guardò in sé, né in me quel capestro / che solea fare i suoi cinti più macri».

Un passo indietro. Abbiamo detto che Niccolò non vede chi, stando vicino al pozzo, gli ha parlato (vv. 46-48) e così, credendo che sia il suo successore, gli si rivolge chiamandolo per nome (Bonifazio) e indicando con chiarezza il suo peccato (vv. 55-57)[7]. Chiarito l’equivoco (Dante, su invito di Virgilio, dice al dannato come stanno veramente le cose), l’anima – come detto – si presenta, passando poi a parlare (come abbiamo appena visto) degli altri simoniaci suoi antecessori. Dopo di ciò Niccolò anticipa a Dante cosa succederà tra non molti anni: egli sarà, sì, sostituito da Bonifacio (vv. 76-78), ma costui non rimarrà in questa scomoda posizione per molto tempo, e senz’altro molto tempo in meno di quanto vi sarà stato Niccolò, in quanto sarà a sua volta sostituito (dopo poco più di 10 anni, contro i più di 20 di Niccolò) dal suo successore Clemente V. Di quest’ultimo, proveniente «di ver’ ponente» (v. 83), cioè dalla Francia, si elencano, senza mezzi termini, varie colpe: sarà «di più laida opra» (v. 82) e «un pastor sanza legge» (v. 83). Inoltre sarà assolutamente prono ai voleri del suo re (cioè Filippo il Bello di Francia), così come il sommo sacerdote Giasone di cui si legge nel libro vetero-testamentario dei Maccabei (vv. 85-87)[8].

Un passo indietro. Abbiamo detto che Niccolò non vede chi, stando vicino al pozzo, gli ha parlato (vv. 46-48) e così, credendo che sia il suo successore, gli si rivolge chiamandolo per nome (Bonifazio) e indicando con chiarezza il suo peccato (vv. 55-57)[7]. Chiarito l’equivoco (Dante, su invito di Virgilio, dice al dannato come stanno veramente le cose), l’anima – come detto – si presenta, passando poi a parlare (come abbiamo appena visto) degli altri simoniaci suoi antecessori. Dopo di ciò Niccolò anticipa a Dante cosa succederà tra non molti anni: egli sarà, sì, sostituito da Bonifacio (vv. 76-78), ma costui non rimarrà in questa scomoda posizione per molto tempo, e senz’altro molto tempo in meno di quanto vi sarà stato Niccolò, in quanto sarà a sua volta sostituito (dopo poco più di 10 anni, contro i più di 20 di Niccolò) dal suo successore Clemente V. Di quest’ultimo, proveniente «di ver’ ponente» (v. 83), cioè dalla Francia, si elencano, senza mezzi termini, varie colpe: sarà «di più laida opra» (v. 82) e «un pastor sanza legge» (v. 83). Inoltre sarà assolutamente prono ai voleri del suo re (cioè Filippo il Bello di Francia), così come il sommo sacerdote Giasone di cui si legge nel libro vetero-testamentario dei Maccabei (vv. 85-87)[8].

Nella seconda parte del canto (vv. 90-135) il Poeta, prendendo spunto proprio dal peccato di simonia (e dalla presenza, attuale o futura, di concrete figure Papali), si lancia in un’invettiva, una delle più forti di tutto il poema, contro la donazione di Costantino (274-337), da lui considerata la causa della progressiva ricchezza e del continuo desiderio di aumentarla da parte della Chiesa, contro l’esempio di Gesù Cristo, in primis, nella scelta di Pietro, e poi di San Pietro e degli altri apostoli (vv. 90-96) nei confronti di Mattia, voluto per sostituire Giuda (Atti, cap. 1). Citare Costantino (vv. 115-117)[9] significa citare anche Papa Silvestro I (di cui si ignora la data di nascita, Pontefice dal 314 alla sua morte, nel 335) che, secondo la leggenda, avrebbe guarito l’Imperatore Costantino dalla lebbra ricevendone in cambio, dopo lo spostamento della capitale dell’impero romano a Costantinopoli, il dominio sulla città di Roma e il possesso della località di Sutri, primo nucleo del futuro patrimonium Petri, cioè lo Stato pontificio ed il conseguente potere temporale del Pontefice[10]. Silvestro I non è certamente ritenuto da Dante responsabile di alcunché: Costantino dovette invece capire la stoltezza del suo gesto, che comunque non fu per lui motivo per non essere eletto tra i Beati del Paradiso dantesco (cfr. Pd XX, vv. 55-60)[11]. A proposito della figura di Papa Silvestro I si può sottolineare l’uso che Dante fa della formula «primo ricco patre» (v. 117), in cui l’accento batte, amaramente, su «ricco», a sottolineare che egli fu l’inizio («primo») della crisi della Chiesa divenuta ormai, a partire proprio da lui, «ricca».

Pontefice dal 314 alla sua morte, nel 335) che, secondo la leggenda, avrebbe guarito l’Imperatore Costantino dalla lebbra ricevendone in cambio, dopo lo spostamento della capitale dell’impero romano a Costantinopoli, il dominio sulla città di Roma e il possesso della località di Sutri, primo nucleo del futuro patrimonium Petri, cioè lo Stato pontificio ed il conseguente potere temporale del Pontefice[10]. Silvestro I non è certamente ritenuto da Dante responsabile di alcunché: Costantino dovette invece capire la stoltezza del suo gesto, che comunque non fu per lui motivo per non essere eletto tra i Beati del Paradiso dantesco (cfr. Pd XX, vv. 55-60)[11]. A proposito della figura di Papa Silvestro I si può sottolineare l’uso che Dante fa della formula «primo ricco patre» (v. 117), in cui l’accento batte, amaramente, su «ricco», a sottolineare che egli fu l’inizio («primo») della crisi della Chiesa divenuta ormai, a partire proprio da lui, «ricca».

Ritroviamo poi citata la figura di Bonifacio VIII – lo ricordiamo: da Dante ritenuto causa del suo esilio – anche nel Purgatorio, e precisamente nel canto XX, nel corso della invettiva (vv. 43-96) pronunciata da Ugo Capeto, fondatore della dinastia regnante di Francia, nei confronti dei suoi discendenti, tutti segnati, senza scampo, dalla colpa dell’avarizia. In questa feroce invettiva, in cui il Poeta non risparmia neanche l’uso di termini piuttosto forti (precisamente ai vv. 85-90)[12], l’attenzione si pone su re Filippo IV il Bello (1268-1314), di cui si ricorda l’impresa da lui compiuta, anche se per mezzo di suoi inviati (segnatamente Guglielmo di Nogaret [1260-1313] e Sciarra Colonna [1270-1329], la cui famiglia era una delle principali nemiche romane di Papa Bonifacio VIII), ad Anagni, quando appunto francesi e colonnesi, entrati nella città natale del Papa in cui egli si era rifugiato, non esitarono a catturarlo, malmenandolo e schernendolo (il famoso «schiaffo d’Anagni»: forse non una vera violenza fisica quanto morale), in conseguenza delle quali disavventure il Papa morì di lì a poche settimane.

Il Vicario di Cristo, Bonifacio, viene paragonato a Cristo stesso: come in una seconda Passione Nostro Signore, nella persona del Papa, si trova a subire nuovamente la cattura («esser catto»), la passione e la morte (la derisione, l’aceto, il fiele e la morte tra i ladroni). Hanno destato dubbi tra i commentatori queste parole di Dante: il suo nemico acerrimo, la causa del suo esilio, compianto per la sua sorte fino ad essere paragonato al Christus patiens? È evidente che questo episodio nulla toglie alla acrimonia che il Poeta nutre nei confronti del Pontefice: chi soffre, in questo episodio, non è Benedetto Caetani, l’uomo e re temporale causa della rovina di Dante, ma è il Vicario stesso di Cristo (e Dante ce lo dice chiaramente al v. 87), anzi chi soffre non è il Papa come uomo ma, addirittura, Cristo stesso nella persona fisica del Suo Vicario. Insomma: condanna politico-morale per l’uomo, ma partecipazione, pietà e commiserazione per il Vicario di Cristo, per il quale, e solo per questo suo aspetto, Dante ha parole di rispetto. La persona del Papa è sempre uguale, non cambia nel suo ruolo di Vicario di Cristo, anche se cambia, e talvolta purtroppo in male, l’uomo che tale ruolo ricopre[13].

Nel Purgatorio abbiamo una sola figura di Pontefice che ci venga presentata come concretamente presente tra le anime che, nella penitenza, si preparano a salire in Paradiso: Adriano V (Ottobono Fieschi, 1205circa-1276, che regnò per neppure 40 giorni). Egli ci viene da Dante presentato nel canto XIX, nella cornice in cui gli avari (e i prodighi) fanno penitenza stando sdraiati proni a terra (così da non poter guardare il cielo), con mani e piedi legati dietro la schiena, pronunciando esempi di liberalità e generosità premiate e di avarizia e prodigalità punite.

regnò per neppure 40 giorni). Egli ci viene da Dante presentato nel canto XIX, nella cornice in cui gli avari (e i prodighi) fanno penitenza stando sdraiati proni a terra (così da non poter guardare il cielo), con mani e piedi legati dietro la schiena, pronunciando esempi di liberalità e generosità premiate e di avarizia e prodigalità punite.

Alle due domande di Dante (chi egli fosse e perché le anime tengano il viso rivolto verso terra) l’anima del Pontefice dichiara che alla seconda domanda il poeta otterrà risposta più tardi, mentre per quanto riguarda la prima gli dice, in prima istanza, di essere stato Papa, usando una formula latina di grande altezza stilistica (scias quod ego fui successor Petri, «sappi che io fui successore di Pietro», v. 99), aggiungendo, per definire anche il proprio nome, una descrizione geografica – cosa abbastanza comune nel poema di Dante – della sua terra, cioè la Liguria di Levante, tra Sestri e Chiavari, laddove scende («s’adima», v. 100) una «fiumana bella» (cioè il fiume Lavagna), che dà il nome al feudo della famiglia di Papa Adriano V, al secolo Ottobono Fieschi dei conti di Lavagna. Le quattro terzine successive (vv. 103-114) sono occupate da una breve sintesi degli ultimi giorni di vita del Pontefice: elevato al soglio di Pietro poco più di un mese prima della sua morte, si rese subito conto di quanto “pesi” il gran manto pontificale (fuor di metafora: quante responsabilità comporti una simile carica) per chi – come lui – voleva portarlo con dignità, tenendolo lontano dalla vergogna e dal disonore («… prova’ io come / pesa il gran manto a chi dal fango il guarda, / che piuma sembran tutte l’altre some»; vv. 103 sgg.). Egli si pentì tardi del suo peccato di avarizia, quando cioè si accorse che – giunto ormai al massimo grado degli onori – continuava a desiderare di più pur avendo già tutto: in questo modo capì che i desideri ed i beni terreni non hanno valore ed è meglio per l’uomo volgersi a quelli celesti. Penitenza tardiva, dunque, che gli permise comunque di evitare l’Inferno, ma non il Purgatorio («or, come vedi, qui ne son punita», v. 114).

Dopo aver parlato della condizione delle anime degli avari e prodighi, rispondendo dunque anche alla seconda domanda di Dante, Adriano V, dopo aver rimproverato il Poeta (che si era inginocchiato davanti a lui per rispetto alla sua carica terrena) ricordandogli come dopo la morte tutte le anime siano uguali[14], lo congeda (e piuttosto bruscamente), ricordandogli – come spesso le anime del Purgatorio – il nome di una sua nipote ancora viva, Alagia, «buona da sé» (v. 143), ma che potrebbe essere corrotta da altri membri della famiglia.

[1] È protagonista anche di una lauda (Che farai, Pier da Morrone?) di fra’ Jacopone da Todi (1236-1306), oltre che del romanzo L’avventura di un povero cristiano (Milano, 1968) di Ignazio Silone (1900-1978).

[2] «Fama di loro il mondo esser non lassa; / misericordia e giustizia li sdegna: / non ragioniam di lor, ma guarda e passa».

[3] Il peccato di simonia, molto diffuso nel Medioevo, prende nome dalla figura di Simone Mago (Atti, cap. 8), che fu maledetto da San Pietro per aver tentato di comprare dagli Apostoli il dono di guarire imponendo le mani. Tale peccato consiste, quindi, nel fare mercato e compravendita dei beni spirituali della Chiesa.

[4] Come ci viene fatto capire nel canto VI (profezia di Ciacco su Firenze) e detto esplicitamente nel X (profezia di Farinata), le anime infernali sono dotate di capacità profetiche, almeno riguardo ad avvenimenti ancora lontani nel tempo.

[5] «Se’ tu sì tosto di quell’aver sazio / per lo qual non temesti tòrre a ’nganno / la bella donna, e poi di farne strazio?»

[6] Alcuni commentatori, partendo dal termine «inganno» (v. 56) appoggiano la teoria secondo cui Dante, seguendo le accuse dei francescani spirituali, accuserebbe Bonifacio di aver indotto Celestino V alla rinuncia per poter accedere al soglio Papale. C’è però da osservare che in altri passi (Pg XX e Pd XXVII) il testo dantesco sembrerebbe invece confermare come il poeta ritenesse legittima l’elezione di Bonifacio, condannando solamente l’uomo (e non il Papa) per i suoi peccati.

[7] «Se’ tu sì tosto di quell’aver sazio / per lo qual non temesti tòrre a ’nganno / la bella donna (scil. la Chiesa), e poi di farne strazio?» (cfr. supra, nota 6). Scilicet, normalmente abbreviato in scil., è un avverbio latino, derivato da sci(re) = sapere e licet = si può, che si usa per chiarire il concetto, in luogo di «cioè», «vale a dire», «s’intende» o «beninteso»; viene utilizzato non solo in italiano, ma anche in altre lingue occidentali.

[8] «Nuovo Iason sarà, di cui si legge / ne’ Maccabei; e come a quel fu molle / suo re, così fia lui chi Francia regge».

[9] «Ahi, Costantin, di quanto mal fu matre, / non la tua conversion, ma quella dote / che da te prese il primo ricco patre!»

[10] Come fu poi accertato a partire dai lavori storico-filologici dell’umanista romano Lorenzo Valla (1407-1457), la donazione di Sutri avvenne non ad opera di Costantino, ma del Re longobardo Liutprando (690 circa-744) nel 728. Dante, che credeva fermamente nella donazione da parte di Costantino, la critica, qui ed altrove, per motivi di tipo etico-politico, ma non certo per la sua non attendibilità storica.

[11] «L’altro che segue, con le leggi e meco, / sotto buona intenzion che fé mal frutto, / per cedere al pastor si fece greco; / ora conosce come il mal dedutto / dal suo bene operar non li è nocivo, / avvenga che sia ’l mondo indi distrutto».

[12] «Perché men paia il mal futuro e ’l fatto, / veggio in Alagna intrar lo fiordaliso, / e nel vicario suo Cristo esser catto. / Veggiolo un’altra volta esser deriso; / veggio rinovellar l’aceto e ’l fiele, / e tra vivi ladroni esser anciso».

[13] In un contesto storico-civile e ad un livello poetico completamente diversi una riflessione simile, espressa ovviamente in tono ironico-popolaresco, ci è presentata anche dal poeta romanesco Giuseppe Gioachino Belli (1791-1863), che al v. 11 del suo sonetto Er passa-mano dice: ma er papa, in quant’a Ppapa, è ssempre quello.

[14] Citando a questo proposito, il passo di San Matteo 22, 30, in cui si parla delle nozze e della resurrezione.