Note introduttive al recupero del diritto naturale

Nella precedente nota introduttiva (qui) si è posta in luce l’esigenza di un recupero del diritto naturale: questo concetto rimane ambiguo se non si definisce innanzitutto il fenomeno giuridico in quanto tale ed il suo relativo sapere, denominato appunto «diritto», e, in secondo luogo, che cosa significhi «naturale», relativamente alla natura umana.

La domanda «che cos’è il diritto?» postula una risposta che ponga l’attenzione sulle definizioni e sui significati filologici che il termine «diritto» ha assunto nei vari contesti storici, ma piuttosto ne individui una definizione universale. La classicità greca e romana, la prima sotto un profilo filosofico, la seconda sotto un profilo scientifico per la sistematizzazione del sapere giuridico, hanno restituito delle categorie preziose per analizzare a fondo questo sapere. Come può essere classificato il diritto nell’ambito della classificazione dei saperi?

Raffaello Sanzio (1483-1520), Scuola di Atene (1509-1511), particolare Aristotele

Aristotele (384-322 a.C.), nel libro VI della Metafisica, suggerisce tre tipi di saperi e li pone in ordine gerarchico: il sapere teoretico, il sapere pratico e, infine, quello poietico. Tale distinzione indica sia l’oggetto dei vari saperi che le loro finalità.

Il sapere teoretico comprende la matematica, la fisica e la teologia, per le quali il fine è l’individuazione della causa prima degli enti. I principi fisici e matematici individuano le cause prime della realtà tangibile e materiale. L’origine di tali principi, però, risiede in una causa che li ha generati, quella che Aristotele chiama «motore immobile», ossia la causa divina, causa del mutamento (movimento) delle altre sostanze: il motore immobile è, quindi, oggetto della filosofia prima, che è, perciò, la teologia. È chiaro, pertanto, che le altre scienze teoretiche (matematica e fisica) saranno scienze seconde, perché causate dalla scienza prima.

Nel caso del sapere pratico l’oggetto dell’osservazione è l’azione umana e, più in particolare, si tratta di un sapere che non è fine a se stesso, bensì, un mezzo per l’agire; ne fanno parte l’etica e la politica, la prima indaga i comportamenti umani a livello individuale e la seconda a livello collettivo. Con le parole del Filosofo, «è anche giusto denominare la filosofia scienza della verità, perché il fine della scienza teoretica è la verità, mentre il fine della pratica è l’opera: infatti, coloro che sono interessati alla scienza pratica, anche se studiano come stanno le cose, non indagano la causa per se stessa, ma per qualche fine e in un certo momento. Ma non conosciamo il vero senza la causa». L’opera nel sapere pratico può anche non essere un’opera materiale; essa è interpretata come azione: un agire che deriva da un pensare.

Nel sapere poietico, l’opera è una realizzazione materiale derivante da un sapere, di cui è proprio il saper costruire qualcosa, sia per il soddisfacimento dei bisogni vitali (si pensi, ad esempio, alla costruzione di una casa) sia qualcosa di creativo, più propriamente l’arte (vedasi la realizzazione di un quadro).

La classificazione aristotelica mostra come ogni sapere non sia finalizzato a sé stesso, né, tanto meno, separato dagli altri, ma essi siano concatenati gli uni agli altri e gerarchicamente ordinati. La conoscenza per l’uomo è quasi istintiva, a lui connaturata, ma se nel sapere poietico e pratico, la conoscenza è necessaria per il vivere, nel sapere teoretico si avvicina a ciò che lo trascende. La ragione umana e l’analisi razionale, se da un lato cercano di comprendere le cause degli enti tangibili, come i fenomeni naturali, il mutamento e il divenire dei corpi degli esseri viventi e non viventi, dall’altro percepiscono come vi siano delle cause che arrivano al limite della razionale comprensione umana.

La rivelazione cristiana chiude il cerchio di questi saperi orientandoli a Dio. La ragione, che, grazie alla filosofia greca, ha sviluppato a livello naturale il suo pieno utilizzo, trova il suo completamento nella Fede. La Scrittura, divinamente ispirata, non rientra nelle discipline filosofiche, ma pone la Rivelazione e la Fede a completamento della filosofia.

La rivelazione cristiana chiude il cerchio di questi saperi orientandoli a Dio. La ragione, che, grazie alla filosofia greca, ha sviluppato a livello naturale il suo pieno utilizzo, trova il suo completamento nella Fede. La Scrittura, divinamente ispirata, non rientra nelle discipline filosofiche, ma pone la Rivelazione e la Fede a completamento della filosofia.

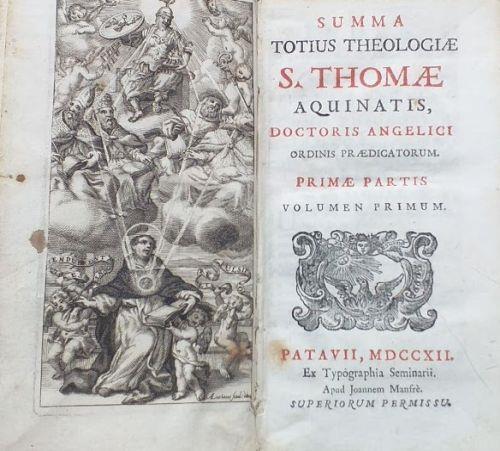

L’autore che meglio esprime il completamento della Rivelazione alla filosofia greca aristotelica è certamente San Tommaso d’Aquino (1225-1274), che nel Respondeo alla Questio 1 Articulum 1 Prima Pars (Ia q.1 a.1 co.) della Summa Theologiae sulla dottrina sacra enuncia:

«Era necessario per la salvezza dell’uomo che, oltre alle discipline filosofiche oggetto di indagine razionale, ci fosse un’altra dottrina procedente dalla divina rivelazione. Prima di tutto perché l’uomo è ordinato a Dio come a un fine che supera la capacità della ragione, secondo il detto di Isaia [64,3]: “Occhio non vide, eccetto te, o Dio, che cosa hai preparato per coloro che ti amano”. Ora, è necessario che gli uomini conoscano in precedenza questo loro fine, perché vi indirizzino le loro intenzioni e le loro azioni. E così per la salvezza dell’uomo fu necessario che mediante la divina rivelazione gli fossero fatte conoscere cose superiori alla ragione umana. Anzi, anche su ciò che intorno a Dio l’uomo può indagare con la ragione, fu necessario che egli fosse ammaestrato dalla rivelazione divina, poiché una conoscenza razionale di Dio non sarebbe stata accessibile se non a pochi, dopo lungo tempo e non senza errori; eppure dalla conoscenza di tali verità dipende tutta la salvezza dell’uomo, che è riposta in Dio. Quindi, per provvedere alla salvezza degli uomini in modo più conveniente e più certo, fu necessario che sulle realtà divine essi fossero istruiti per divina rivelazione. Di qui la necessità, oltre alle discipline filosofiche oggetto dell’indagine razionale, di una dottrina avuta per divina rivelazione».

Arrivati a questo punto, possiamo ridiscendere al sapere pratico, che, come dicevamo, sta al grado gerarchicamente inferiore rispetto a quello del sapere teoretico ed è orientato all’agire umano, riguardando propriamente l’etica e la politica.

La dimensione politica riguarda la dimensione comunitaria. Alla luce della modernità, l’uomo è venuto a considerarsi conflittuale nei confronti degli altri e la comunità, pertanto, risulterebbe un patto al quale l’uomo indipendentemente sceglie di aderire qualora lo consideri utile.

Questa concezione si mostra irreale è semplice spiegare. La persona alla nascita firma un patto con i genitori per aderire a quella comunità, seppur piccola, chiamata famiglia? La risposta è evidentemente negativa.

È una evidenza che l’essere umano non vive da solo, ma agisce in relazione con i suoi simili. Secondo Aristotele, l’uomo è un animale sociale (πολιτικὸν ζῷον, politikòn zôon): l’elemento comunitario gli è connaturato, «è in tutti la spinta verso siffatta comunità, e chi per primo la costituì fu causa di grandissimi beni»[1]. Aristotele lo indica come un bene: da un lato è istintuale e dall’altro in esso l’uomo sperimenta che la dimensione comunitaria è per lui un bene e pertanto, se si associa, sviluppa al meglio le proprie virtù, come, se, al contrario, si illude della sua autosufficienza per fare a meno della comunità, per dirla con le parole del Filosofo, «o è una bestia o è un dio»[2].

E, giacché l’uomo non è né bestia né Dio, deve agire secondo ciò che è proprio alla sua natura: quella di essere dotato di un’anima razionale che come tale è in grado di distinguere il giusto dall’ingiusto, il bene dal male (proprio questo è oggetto dell’etica). Attraverso l’esercizio delle virtù l’uomo è in grado di fare il bene ed evitare il male[3]. Queste virtù, dettate dalla ragione, sono sufficienti per la vita terrena dell’uomo, sappiamo però, che se vuole tendere al sommo bene che è Dio e alla salvezza eterna, necessita esercitare le virtù teologali, provenienti direttamente da Dio che le infonde nell’anima dell’uomo: la Fede, la Speranza e la Carità.

Raffaello Sanzio (1483-1520), Virtù e la Legge (1511), affresco della Stanza della Segnatura, Stanze Vaticane

Le virtù, sopra citate, sono predisposizioni dedite al bene che inducono a vivere rettamente. Una di queste virtù, dette cardinali, è la giustizia, la quale è propria, in modo particolare, del governare e della politica, perché concerne i rapporti della persona con gli latri. Se non si fa dipendere la giustizia dalla realtà oggettiva, si cade inevitabilmente sotto l’arbitrio della legge positiva, che viene ad essere la fonte primigenia del diritto.

Il diritto, dunque, che cos’è? Richiamando una definizione generale ormai nota, il diritto sarebbe quell’insieme di regole che comandano o vietano determinati comportamenti ai soggetti che ne sono destinatari; tale definizione rischia, però, di identificare il diritto con la politica, dal momento che fine della politica è l’organizzazione della comunità allo scopo di soddisfare i bisogni della comunità stessa, per il raggiungimento del bene comune; e l’organizzazione di una comunità di persone consiste in una serie di comandi e di divieti, atti ad impedire che l’agire individuale cozzi contro le finalità collettive. Per ciò che concerne il bene comune, poi, non è sempre chiaro cosa si debba intendere con questa locuzione.

Raffaello Sanzio (1483-1520), Filosofia (1511), affresco della Stanza della Segnatura, Stanze Vaticane

Vi è, pertanto, una ragione teoretica nel caso specifico della giustizia che impone un maggior risalto al dato oggettivo. Mentre le altre virtù morali sono perfezioni del soggetto nelle sue disposizioni interiori e, quindi, il loro giusto mezzo è di ordine individuale, la giustizia importa essenzialmente relazione sociale e, dunque, il suo giusto mezzo è anche di ordine interpersonale. Le leggi, ossia le regole dettate dalla politica, non creano, quindi, il diritto, a smentire il maggioritario pensiero giuridico contemporaneo (giuspositivismo), ma il diritto è quella disposizione ad agire secondo giustizia, virtù per la quale si riconosce e si opera il bene. E ancora, la giustizia è quell’abito (habitus) da cui derivano le azioni giuste. Ora, il giusto (iustum) è oggetto della giustizia (iustitia). La giustizia, dunque, ha per oggetto anche il diritto (ius), dal giusto deriva, non solo etimologicamente.

La somma giustizia appartiene certamente a Dio, ma non basta risalire semplicemente all’Istitutore del Creato: bisogna anche collocare la giustizia alla natura specifica dell’uomo ed è per questa ragione che il diritto si può definire come quel sapere pratico mediatore tra politica ed etica. L’uomo, dunque, è soggetto di diritto e produttore di diritto attraverso le consuetudini che possono essere positivizzate: questo a indicare che quelle norme di comportamento sono state individuate come giuste e, dunque, meritevoli di essere osservate. Per essere soggetti di diritto è necessario il dominio su una determinata cosa, ma il dominio presuppone la libertà, cioè il dominio sui propri atti, mediante l’intelletto e la volontà.

Riprendendo la citazione di Publio Giuvenzio Celso (II secolo), il diritto è l’arte del buono e dell’equo («ius est ars boni et aequi»): da un lato il bonum, sinonimo di iustum, è oggetto della giustizia, quale virtù a perseguire il bene, ma dall’altro che cos’è l’equità?

L’equità è una forma particolare di giustizia, inserita nel concreto agire umano.

«Ciò che produce l’aporia è il fatto che l’equo è sì giusto, ma non è il giusto secondo la legge, bensì un correttivo del giusto legale. Il motivo è che la legge è sempre una norma universale, mentre di alcuni casi singoli non è possibile trattare correttamente in universale. Nelle circostanze, dunque, in cui è inevitabile parlare in universale, ma non è possibile farlo correttamente, la legge prende in considerazione ciò che si verifica nella maggioranza dei casi, pur non ignorando l’errore dell’approssimazione. E non di meno è corretta: l’errore non sta nella legge né nel legislatore, ma nella natura della cosa, giacché la materia delle azioni ha proprio questa intrinseca caratteristica. Quando, dunque, la legge parla in universale, ed in seguito avviene qualcosa che non rientra nella norma universale, allora è legittimo, laddove il legislatore ha trascurato qualcosa e non ha colto nel segno, per avere parlato in generale, correggere l’omissione, e considerare prescritto ciò che il legislatore stesso direbbe se fosse presente, e che avrebbe incluso nella legge se avesse potuto conoscere il caso in questione. Perciò l’equo è giusto, anzi migliore di un certo tipo di giusto, non del giusto in senso assoluto, bensì del giusto che è approssimativo per il fatto di essere universale. Ed è questa la natura dell’equo: un correttivo della legge, laddove è difettosa a causa della sua universalità. Questo, infatti, è il motivo per cui non tutto può essere definito dalla legge: ci sono dei casi in cui è impossibile stabilire una legge, tanto che è necessario un decreto. Infatti, di una cosa indeterminata anche la norma è indeterminata, come il regolo di piombo usato nella costruzione di Lesbo: il regolo si adatta alla configurazione della pietra e non rimane rigido, come il decreto si adatta ai fatti. Che cosa è dunque l’equo, e che è giusto e migliore di un certo tipo di giusto, è chiaro. Da ciò risulta manifesto anche chi è l’uomo equo: è equo infatti chi è incline a scegliere e a fare effettivamente cose di questo genere, e chi non è pignolo nell’applicare la giustizia fino al peggio, ma è piuttosto portato a tenersi indietro, anche se ha il conforto della legge. Questa disposizione è l’equità, che è una forma speciale di giustizia e non una disposizione di genere diverso»[4].

[1] Aristotele, Politica, I (A), 2 1253 a.

[2] Aristotele, Politica, I (A), 2 1253 a.

[3] Quale causa secunda, vale a dire per l’intervento della Grazia, senza la quale l’uomo sarebbe solo capace di peccato e della quale il ben operare dell’uomo è strumento attuativo. L’attribuire all’uomo la capacità di compiere il ben indipendentemente dall’azione divina è l’errore dell’eresia pelagiana.

[4] Aristotele, Etica Nicomachea, Libro V, 10.