L’anno 2020 ricorda i 150 anni dalla “breccia di Porta Pia”, con la conseguente caduta del potere temporale dei Papi ed il successivo ruolo di Roma come capitale d’Italia. In genere le riflessioni su questo infausto episodio della storia d’Italia conducono, “a senso unico”, all’esaltazione di esso come inizio di una nuova e “gloriosa” fase del risorgimento, fase che si concluderà con un altro infausto avvenimento quale la Prima guerra mondiale. La strada imboccata dalla storiografia “ufficiale” mi induce ad alcune brevi considerazioni che possano aiutarci a capire come il fenomeno storico-politico del “risorgimento” (1815-1870), con tutte le sue conseguenze, non sia un blocco monolitico, ma anzi presenti numerose e diverse sfaccettature, talora anche tra loro antitetiche.

Tale periodo storico, considerato invece fino a qualche tempo fa come assolutamente monolitico, ha cominciato a mostrare qualche crepa a partire dagli studi critici relativi alla questione meridionale ed alla lotta di resistenza nei confronti degli invasori “italiani” (alias “brigantaggio”) nelle terre dell’ex regno borbonico delle due Sicilie.

Se è vero che fortunatamente l’unità d’Italia appare sempre più come un fenomeno molto meno compatto ideologicamente e per converso sempre più complesso e diversificato sia nei fatti che nei protagonisti, venendo meno quella retorica nazionalistica, e repubblicana, che lo ha accompagnato fin dalle sue origini, è altrettanto vero che, mentre in particolare per le regioni centro-meridionali esso si sta pian piano rivelando per ciò che veramente fu, molti ancora pensano che tale fenomeno continui ad essere inteso come lo è sempre stato (e quindi unitariamente coeso al suo interno) per quanto riguarda quelle regioni da cui esso partì, cioè il Piemonte ed alcuni dei territori che costituivano allora i territori sabaudi (Savoia, Nizzardo e Lomellina), essendone esse state molto spesso protagoniste, pur a vari livelli, con le persone dei loro abitanti[1].

Limitandoci ora a quanto riguarda il Piemonte, l’unità d’Italia fu invece sentita da alcuni suoi abitanti, la cui voce fu raccolta e fatta propria anche da poeti, come una iattura ed uno smacco per quello che fino a pochi anni prima era stato l’antico stato sabaudo. Possiamo poi anche pensare che, esprimendosi molti di loro nella loro lingua ancestrale (il piemontese), costoro si facessero interpreti di un sentimento abbastanza diffuso, certamente, tra i ceti più bassi (plebe e piccola borghesia), senza tuttavia escludere una volontà “elitaria” di espressione linguistica di un sentire discretamente diffuso che includesse quindi persone appartenenti alla aristocrazia[2]. Tale malcontento raramente coinvolgeva invece la borghesia medio-alta del commercio, della piccola industria e delle professioni, la più ideologicamente e fattivamente coinvolta nei moti rivoluzionari che portarono all’unità italiana, la quale ambiva ad esprimersi per scritto, anche al di là delle occasioni ufficiali, in italiano, proprio per significare anche in questo modo la sua completa e sentita adesione al progetto unitario.

Pertanto, nei poeti piemontesi post-unitari, accanto a coloro che “italianamente” celebrano il nuovo stato di cose (l’unità), abbiamo anche chi di tale nuova situazione non è assolutamente entusiasta o perché non ci crede (così come già non vi credeva prima che essa si realizzasse) o perché, pur avendovi in modo più o meno convinto creduto e magari anche partecipato, si trova ora a fare i conti nella concretezza quotidiana con le delusioni e le amare disillusioni della realtà politico-sociale di fatto venutasi a creare.

Gianduia in una porcellana di Capodimonte

Al primo gruppo possiamo assegnare una figura non solo molto famosa nella storia religiosa e civile del secolo, ma anche rappresentante non indegno di una sorta di letteratura “didascalico-popolare” (sia in italiano che in piemontese)[3] e cioè San Giovanni Bosco (1815-1888)[4], di cui riportiamo un sonetto del 1860.

Giandoja e sò codin

(Sonèt curios për chi l’é curios ëd leslo)

Mentre i tornava da la Tesorera,

Ciapand la stra ch’a men-a al Valentin,

Im sento për daré na man grossera,

Ch’am ciapa për la giaca e am dis: “E bin?

Com va-la, car amis, a l’é-lo vèra

Ch’it veule ancor adess porté ’l codin?

Lo sas-to nen ch’a son andàit për tèra,

E ch’as në ved pì nen an tut Turin?”

Ò brut faseul! Franch un faseul da mnesta!

I son nen padron ’d fé com i veuj?

Fòra dla libertà, pì gnente an resta.

I soma indipendent, lìber, e peui,

Chi l’ha ’l codin l’é segn ch’a l’ha la testa

E le teste a son ràire al di d’ancheuj.

Gianduia e il suo codino

(Sonetto curioso per chi è curioso di leggerlo)

Mentre tornavo dalla Tesoriera,/ Prendendo la strada che porta al Valentino[5],/ Mi sento di dietro una mano grossolana,/ Che mi prende per la giacca e mi dice: “Ebbene?// Come va, caro amico, è vero/ Che vuoi ancora adesso portare il codino?/ Non lo sai che sono caduti,/ E che non se ne vedono più in tutta Torino?”// O brutto fagiolo (stupido)! Proprio un fagiolo da minestra!/ Non sono padrone di fare come voglio?/ Tranne la libertà, più niente ci resta.// Siamo indipendenti, liberi, e poi,/ Chi ha il codino è segno che ha la testa/ E le teste sono rare al giorno d’oggi.

Questo testo, pur non citando esplicitamente né il risorgimento né il tema dell’unità, è tuttavia quanto mai significativo del pensiero civile del Santo. In primis, la data. Il 1860 è l’anno – come si sa – della fine delle operazioni militari risorgimentali (2a guerra di indipendenza e spedizione dei Mille), nonché l’anno che precede l’ufficializzazione dell’unità italiana. In secundis, il tema di cui, pur scherzosamente, si tratta: chi porta il codino, emblema dei conservatori fin dai tempi giacobino-napoleonici, e Gianduia è uno di questi, dimostra una cosa molto semplice, cioè di avere una testa a cui il codino sta attaccato (fuor di metafora: i conservatori-codini sono i pochi che ancora ragionano con la loro testa). Amaramente si osserva anche che nel gran parlare che si fa ora (1860) di “libertà” e “indipendenza” la vera libertà, quella di poter pensare con la propria testa, è l’unica che ci resta.

In parecchi scrittori all’esaltazione ed agli entusiasmi pre-unitari fanno da contraltare, dopo alcuni momenti di soddisfazione per la raggiunta unità, le delusioni e le amare disillusioni di chi, dopo aver lottato con generosità e pagato un alto tributo in termini di vite umane e di risorse economiche, vede una situazione politica e sociale che deprime i piemontesi ed i loro sacrifici, “mettendoli in un angolo” davanti agli altri popoli del nuovo Regno d’Italia. Di questo senso di delusione, ma anche di conseguente volontà di rivalsa, abbiamo varie testimonianze scritte di alcuni autori piemontesi, e non di secondo piano. Vediamone le principali.

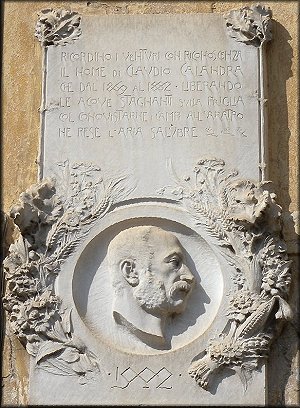

Targa in pietra, nella frazione di Levaldigi del Comune di Savigliano, raffigurante Claudio Calandra (1818-1882), con l’iscrizione:

«RICORDINO I VENTURI CON RICONOSCENZA

IL NOME DI CLAUDIO CALANDRA

CHE DAL 1869 AL 1882 LIBERANDO

LE ACQUE STAGNANTI SULLA PRIGLIA

COL CONQUISTARNE I CAMPI ALL’ARATRO

NE RESE L’ARIA SALUBRE

1902 »

Claudio Calandra (1818-1882) fu un avvocato e uomo politico torinese, anche se di origini saluzzesi, e precisamente di Murello, padre dello scultore Davide, autore tra le altre sue opere del monumento equestre al principe Amedeo di Savoia a Torino (al Valentino) e di altre pregevoli opere, a Torino, a Roma ed anche all’estero, e dello scrittore e pittore Edoardo, autore di vari romanzi e novelle di ambientazione storica e piemontese oramai (ingiustamente) pressoché dimenticate.

Le poesie di Claudio (8 in totale) sono state raccolte e tramandate da Stefano Mina nella sua opera Canzoni piemontesi e cenni storici sulla letteratura subalpina, stampata a Torino nel 1868. Queste poesie non sono, diciamolo pure, un capolavoro, ma neanche da cassare del tutto dalla storia letteraria del Piemonte, anche se troppo strettamente legate al tempo ed all’ambiente in cui sono state scritte. Non meriterebbe dunque riesumarle, se non fosse che una di esse (il Lament ëd Giandoja) è una chiara testimonianza di ciò che Calandra, ma come lui anche molti altri piemontesi del tempo, pensava dei risultati ottenuti con le guerre risorgimentali: in estrema sintesi, il Piemonte si era dato da fare ed aveva pagato un prezzo altissimo per la realizzazione degli ideali risorgimentali per poi ottenere, come ringraziamento da parte del nuovo stato italiano, solamente delusioni. Naturale, a questo punto, un ripensamento sulla validità di ciò in cui – erroneamente? – si era creduto.

Chi parla in prima persona, nella poesia, è ancora una volta Gianduia, che rappresenta, come nella migliore tradizione della poesia popolare, risorgimentale e non solo, il portavoce del buonsenso del popolo piemontese.

Lament ëd Giandoja

Quand am ven për la memoria

’L bel temp ’d mia gioventù,

’L tribech an sla sicòria

Me codin arvirà ansù,

Con mia giaca ’d pann grossé

Ma gnun débit da paghé

E stërmá sota ’1 cussin

Un caussèt pien ’d marenghin,

Am pija al cheur un cert magon

Che a spieghelo i son nen bon!

Ant col temp ’1 frach ’d Giandoja

L’era ’n tìtol ’d nobiltà,

J’era furb pì che Griboja

Pijà a le bon-e e rispetà,

Valìa mej ch’le caramele

’L brusor ’d certe patele

Lassà andé dëdsà e dëdlà

Për dventé padron ’d mia ca;

Am tnìa nen për un cojon

Gnanca ’1 prim Napoleon!

Quando mi viene alla memoria/ il bel tempo della mia gioventù,/ il tricorno sulla testa,/ il mio codino girato in su,/ con la giacca di panno grossolano/ ma nessun debito da pagare/ e nascosta sotto il cuscino/ una calza piena di marenghini,/ mi prende al cuore una certa nostalgia/ che a spiegarla non sono capace!// In quel tempo il frach di Gianduia/ era un titolo di nobiltà,/ ero furbo più di Gribuja/ trattato bene e rispettato,/ valeva delle caramelle/ il bruciore di certe botte/ distribuite di qua e di là/ per diventare padrone a casa mia;/ non mi considerava un coglione/ nemmeno il primo Napoleone!

I primi concetti espressi sono subito molto chiari: nel passato il Piemonte era uno stato forse poco “civilizzato” (Gianduia parla infatti della mia giaca ’d pann grossé), ma comunque economicamente sano (non avendo gnun débit da paghé, e con per di più, nascosto sotto il cuscino, un caussèt pien ’d marenghin), che, grazie alle vittorie nelle guerre settecentesche (’l brusor ’d certe patele lassà andé dëdsà e dëdlà), era riuscito a trovarsi un posto d’onore tra le nazioni, rispettato anche da Napoleone Buonaparte (Am tnìa nen për un cojon gnanca ’l prim Napoleon).

[…] Finalment ven ’1 bel di

Ch’la fortun-a a vòlta fior;

Un pess gròss as uniss a mi

Për guarì tuti ij dolor…

Allons, marche … giroma ’d fianch

Doma ’d lusse ai vestì bianch.

Ma ’nt ’1 bon ch’le teste rote,

Coj brut muso an ciamo bote,

L’òm as fërma… (sto birbon!)

E am dà ’1 cont dij sò canon!

Là, passiensa! I l’heu imparà

Lò ch’a ciamo ij bon polìtich

Drit dle nassionaità…

E i son nen mostrame stìtich.

L’avìa là su la montagna

Un ciabòt e na campagna,

J’heu armëttuje a col falchèt

An piorand com un vailèt,

E mandaje su ’n forgon

Fin-a ij tìtoj ’d me blason.

[…] Finalmente viene il bel giorno/ in cui la fortuna gira fiori [cioè, “cambia giro”];/ un pezzo grosso si unisce a me/ per guarire tutti i dolori…/ Allons, marche… giriamo di fianco,/ diamo delle botte alle divise bianche./ Ma sul più bello che le teste sono rotte,/ quei brutti musi ci chiedono mercé,/ quell’uomo si ferma … (quel birbone!)/ e mi presenta il conto dei suoi cannoni!// Là, pazienza! Ho imparato/ quello che i bravi politici chiamano/ diritto delle nazionalità…/ E non mi sono mostrato stitico./ Avevo là sulla montagna/ un rustico e un po’ di campagna,/ li ho girati a quel falco/ piangendo come un vitellino,/ e mandandogli su di un furgone/ perfino i titoli del mio blasone.

Ma un bel giorno ecco che Napoleone III (un pess gròss) si allea col Piemonte; però, dopo le prime vittorie, l’imperatore interrompe le ostilità presentando comunque il conto del suo intervento (am dà ’l cont dij sò canon), tanto che (altre cose da pagare!) bisogna cedere a quel falchèt, a quel falco, Nizza e la Savoia (un ciabòt e na campagna).

Tuttavia, dopo la vittoria nella guerra del ’59 e la campagna che porta all’unione con l’Italia centrale e meridionale, ecco che cominciano i guai: sono talmente tanti che conviene lasciare la parola all’integrità del testo (ed alla sua traduzione), senza bisogno di ulteriori commenti:

Foma ij viva a la fradlansa

E mi ’m rendo là ai sò sant,

Ma am fan prest balé la dansa

Con ’d camora e con ’d brigant!

Dë vnì a ca ’m fan ’dcò l’onor,

Ma dispòst ’d comandé lor

Con la man ant mia sacòcia

’M mando an Émaus la bòcia,

Sà, d’impiegh, ’d regaj, ’d pension!

Tant Giandoja a l’é ’n mincion.

Un di am tiro giù la giaca

E ’m anvlupo ant un paltò;

N’àutra vòlta l’estro a-j taca,

’M fan volé ’1 tricòrn ant Pò,

Mentre am flanco an su la testa

Un cilindro ch’am molesta;

Finalment, crudel destin,

Un bel di ’m tajo ’1 codin.

As peul-lo desse, contagion!

Feme ’n tir dë sta fasson!

Ma a l’é gnente… là ’nt la bassa

A-i é ’n tòch ch’an farìa pessa,

Son già Rè për drit ’d fogassa!

Ma lor mostro d’avèj pressa:

A l’han tant Giandoja an ira

Ch’daje e possa, toira e tira,

Për gavesse da Turin

Am rabelo là davzin

Dova ch’s’un bel tròno ’d cartron

Am preparo già ’1 bocon!

[…]

Tuti am ròbo e am assassin-o,

Am carësso a càuss daré,

Fín-a coj che ’d pì am avzin-o

L’ambission a-j fà giré:

Ai me bòja a fan dle gnògne,

Ch’a san pur s’a son ’d carògne;

Prego ’1 cel pietos ch’am lassa

Le man siòlte e na ramassa

Për podèj dé na lessino

A sta maniga ’d birbon.

Avilì, sensa monede,

Ant ij crussi fin-a a j’euj,

A la broa ’d rompe la fede

Ch’i l’heu dàit ai me prim fieuj,

Ah lassé, lassé ch’i piora,

Tut sossi l’é mia malora!

’M vëdreu fin-a a fé pra nèt

Dl’antich fèudo ’d Carianèt!

Ma am restrà për distrassion

’D pensé al Crist e a soa passion!

Facciamo gli evviva alla fratellanza/ e io mi arrendo là ai loro santi,/ ma mi fanno presto ballar la danza/ con la camorra e con i briganti!/ Di venire a casa mia mi fanno anche l’onore,/ ma disposti a comandare loro/ con la mano nella mia tasca/ mi fanno svanire la testa,/ su, impieghi, regali, pensioni!/, tanto Gianduia è un minchione.// Un giorno mi tolgono la giacca/ e mi avviluppano in un paltò;/ un’altra volta li prende l’estro,/ mi fanno volare il tricorno in Po,/ mentre mi sbattono sulla testa/ un cilindro che mi dà fastidio;/ finalmente, destino crudele,/ un bel giorno mi tagliano il codino./ Ma può mai capitare, accidentaccio!/ Farmi un tiro di questo genere!// Ma non è nulla… là nella bassa/ c’è un pezzo che ci farebbe comodo,/ sono già Re per diritto di focaccia!/ Ma loro mostrano di aver fretta:/ hanno talmente in antipatia Gianduia/ che dagli e spingi, mescola e tira,/ per togliersi da Torino/ mi trascinano là vicino/ dove su di un bel trono di cartone/ mi preparano già il boccone avvelenato!// […] Tutti mi derubano e mi assassinano,/ mi accarezzano a calci nel didietro,/ perfino coloro che mi sono più vicini/ l’ambizione li fa girare:/ ai miei boia fanno delle moine,/ anche se sanno che sono delle carogne;/ prego il cielo pietoso che mi lasci/ le mani libere e una scopa/ per poter dare una lezione/ a questa banda di birboni.// Avvilito, senza soldi,/ nei crucci fino agli occhi,/ al limite di rompere la parola/ che ho dato ai miei primi figli,/ ah lasciate, lasciate che pianga,/ tutto ciò è la mia rovina!/ Mi vedrò anche costretto a far piazza pulita/ dell’antico feudo di Callianetto![6]/ Ma mi resterà come distrazione/ il pensare al Cristo e alla sua passione!

Oltre a questo testo Claudio Calandra ha anche scritto, sempre sull’argomento, un sonetto dedicato al Gran Bògo, un bambolone di gomma (come ci racconta Arrigo Frusta, forse il miglior prosatore in piemontese del secolo scorso, nel suo libretto Ij sent ane dël cìrcol dj’artista, edito a Torino nel 1951)[7] che, gonfiato, apparve a simboleggiare una divinità venerata da popolazioni selvagge nel finale di una commedia (si trattava delle vicende, ovviamente scherzose, di Robinson Crusoe) messa in scena per il Carnevale torinese del 1860 presso il Circolo degli Artisti di via Bogino. Da allora il Gran Bògo dl’Univers divenne simbolo del Carnevale presso il circolo medesimo, ma anche in altre occasioni carnevalesche (come ci racconta quel grande conoscitore di antichità torinesi che fu Alberto Viriglio; 1851-1913). Al Gran Bògo Calandra si rivolge per un appello molto accorato che ora vediamo:

Al Gran Bògo

Ilustrìssim Gran Bògo! A son tre mèis

Ch’i sospiro l’onor ’d toa suditansa,

Tò tròno a l’é ’d cartron… ma Piemontèis

E për giureje fede, a l’é bastansa!

Son n’òm da nen, lo seu, i son n’arnèis

Gram com la toss, nojos com ël mal ëd pansa.

I seu pòch l’Italian, gnente ’l Fransèis,

J’heu mach sempre viagià ’ntorn a mia stansa.

Ma sì sël cheur i l’heu bandà ’n cantin

Ch’a ’nton-a sempre l’aria dël pais,

Com a fà ’l bòrgno an piassa sël violin!

E adess che ’l pòvr Piemont, com un tòch ëd grassa,

’Nt la gran pèila d’Italia a scompariss,

Ant ël tò Regn it ciamo ’mpòch ëd piassa!

Illustrissimo Gran Bogo! Sono tre mesi/ che sospiro l’onore di essere tuo suddito,/ il tuo trono è di cartone… ma Piemontese/ e per giurargli fedeltà è sufficiente!// Sono un uomo da nulla, lo so, sono un arnese/ maligno come la tosse, noioso come il mal di pancia./ Conosco poco l’Italiano, per nulla il Francese,/ ho solo e sempre viaggiato intorno alla mia stanza.// Ma qui sul cuore ho, stretta, una corda/ che intona sempre l’aria del paese,/ come fa il cieco in piazza sul violino!// E adesso che il povero Piemonte, come un pezzo di lardo,/ nella gran padella dell’Italia scompare,/ nel tuo Regno ti chiedo solamente un po’ di posto!

Nei 14 versi di questo sonetto c’è proprio tutto: il rimpianto per il Piemonte che, fusosi nell’Italia, ha smarrito la propria identità e il proprio ruolo (’nt la gran pèila d’Italia a scompariss), la consapevolezza che essere piemontesi è già di per sé un “titolo di nobiltà” (e për giureje fede a l’é bastansa); ma comunque i piemontesi, oltre ad essere sempre pronti a sottolineare i difetti degli altri (nojos com ël mal ëd pansa), hanno la convinzione, quasi un compiacimento, del proprio essere “provinciali” (I seu pòch l’Italian, gnente ’l Fransèis,/ J’heu mach sempre viagià ’ntorn a mia stansa), ma sono innamorati della propria terra (Ma sì sël cheur i l’heu bandà ’n cantin/ ch’a ’nton-a sempre l’aria dël pais).

(1-continua)

[1] Un discorso a parte andrebbe tuttavia fatto (ma noi non ne abbiamo le competenze) per Sardegna e Liguria, due terre che, rispetto ai tempi ed agli avvenimenti di cui ci vogliamo occupare, erano di recente (1720) e recentissima (1815) acquisizione agli stati di S. M. il Duca di Savoia e poi Re di Sardegna.

[2] Mentre nella parte più bassa della popolazione l’idea stessa di “Italia” era assolutamente estranea, nell’aristocrazia e nell’alta borghesia dobbiamo distinguere un’immagine “culturale” – possiamo dire “petrarchiana” – di Italia, normalmente accettata, ed una invece “politica”, in genere rifiutata in nome della fedeltà alla continuità della propria dinastia regnante e in opposizione ai sentimenti rivoluzionari che di solito (e giustamente) venivano annessi a questa scelta ideologica. Non dimentichiamo che l’idea unitaria italiana è figlia diretta della occupazione napoleonica della penisola e quindi, per così dire, “nipote” della rivoluzione francese.

[3] Sull’attività letteraria in piemontese di don Bosco si può vedere N. Cerrato, Car ij me fieuj-Il dialetto piemontese nella vita e negli scritti di Don Bosco; Roma 1982.

[4] Sul don Bosco fortemente critico nei confronti delle idee liberali e “rivoluzionarie” si può vedere una qualunque biografia seria del personaggio, e – in particolare – tra le ultime e più accreditate C. Siccardi, Don Bosco mistico-Una vita tra cielo e terra; Torino 2013.

[5] Tesoriera e Valentino sono due parchi torinesi, tuttora esistenti, che si trovano rispettivamente nella parte occidentale ed in quella orientale della città.

[6] Borgata in provincia di Asti che, secondo la tradizione popolare, fu la patria del primo Gianduia.

[7] In quest’opera (pp. 47-78, passim) Frusta ci dice anche che il termine Bògo sarebbe derivato da una località della valle Anzasca (Verbania), l’Alpe Bogo, e che la redazione di questo sonetto da parte del Calandra sarebbe avvenuta in occasione della richiesta, da parte del Calandra stesso, di ammissione ad una goliardica associazione di amici (“I Cavalieri del Bogo”), nata tra i soci del Circolo degli Artisti.