Articolo precedente:

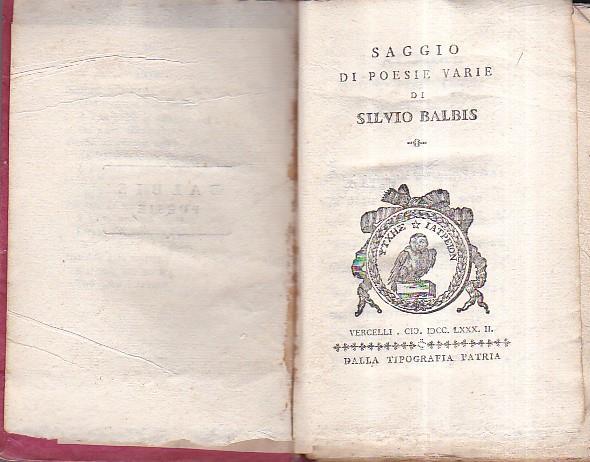

L’Arcadia piemontese: Silvio Balbis (1737-1796)

Come abbiamo visto nella prima parte, il Balbis fu anche autore (in italiano) per il teatro. è quindi lecito ipotizzare che questo monologo potesse essere oggetto di recitazione (o di lettura) in un qualche momento di ritrovo degli intellettuali saluzzesi del tempo. Non era infatti raro che, specie nelle adunanze accademiche, ci si ritrovasse per ascoltare versi e brani teatrali, musica e improvvisazioni di versi. Buona parte delle opere teatrali, specie in piemontese, del secolo XVIII e dei primi anni del XIX, erano infatti riservate a rappresentazioni private, tra i membri di una accademia o durante i ritrovi della società aristocratica ed alto-borghese del tempo[1].

La tradizione del monologo “drammatico” in piemontese, da recitarsi davanti ad un pubblico (di amici o pagante), continuerà anche nei secoli successivi (almeno fino ai primi anni dopo la seconda guerra mondiale): due esempi famosi sono Për ’l prim sinquantenari dël Teatro Piemontèis e Son stofia d’esse bela! di Amilcare Solferini (pseud. di Vittorio Actis Dato; 1870-1929).

LA VEDOVA DI CINQUE MARITI

MONOLOGO

Verament, quand i fas ël paragon

Dlë stat ch’j’era una vòlta e ’d col ch’i son

I treuvo ch’j’é una bela diferensa

Da l’essi con un òm a l’ess-ne sensa.

N’heu avune sinch ch’am han chitame[2] prest;

Epura squasi ch’i pijrìa ’dcò ’l sest.

I son na vidoa giovo; im crëddo bela;

E i seu mné con chi as sia la bërtavela[3].

I seu ’d ragir e ’d rusa, com i stagh;

E ’d grassia, quand i veuj, tant im në dagh.

L’é ben darmage ch’un-a coma mi

A veuja sempe sté sola così.

Ma pr’àutr s’i penso a tuti ij guaj ch’j’heu avù

Da cole sinch bonànime, parblù[4]!

L’é un pensé ch’a sbërgiàira tuti ij grij

E ’m në fà quasi passé via ’l gatij[5].

Un l’era vej, gëlos për conseguensa,

L’àutr l’era mat e l’avìa nen ëd passiensa;

’L ters l’era mamaluch gnanch bon për chiel;

’L quart a fòrsa ’d giughé l’é andà a rabel,

L’ùltim peui ’d costi-sì l’avìa un difet,

Ch’sognand am ësbatìa fòra dël let.

Basta: sti sinch grivoé[6], bonamemòria,

As në son ampò andàit: Dio j’abia ’n glòria.

I son padron-a ’d mi; son ant mia ca;

E i gòdo la mia santa libertà.

Ma còsa i dis-ne mai? ’M son ben falìa;

Che diaschne[7] ’d libertà l’é costa mia?

Oh bonedòne ’d fomne! L’é pur vèra

Ch’i soma nà për vivi a la galera.

Quand soma tòte, j’é papà e maman

Ch’a stan a l’erta s’un ha quàich galan;

Quand soma maridà, sti sur marì[8],

Për soa bontà, ’n goerno neuit e di;

Quand soma vidoe, peui, tut ël pais

Invìgila su lò ch’un fà, ch’un dis.

Gara! S’ la vidoa soens l’avèissa a ca

Sti bej giovnòt, mignon e ben tiflà[9];

Col ch’a sarìa un armus-cc! òh che tapage!

Ant un nen pijrìa feu tut ël vzinage.

L’é përchè ’d lò ch’im régolo ’n manera

Ch’tuti am stimo e am faso bon-a cera.

J’arsèivo pì nen àutr che ’d prèive e ’d fra

E d’òmini ch’a sio lì ’d mesa età.

Gia s’i devo torneme a maridé,

L’é giust a costi ch’im dëvreu ataché.

Ij giovo am piasrìo pro; ma l’é ch’j’heu por,

Disendla ciàira, ’d nen piasije a lor[10].

Parlomne pì; l’é fàit, a l’é decis

Ch’me spos a dev aveje ij cavèj gris.

Eben; ch’a-j abia gris; m’ampòrta nen;

Pur ch’a sia ’d genio, pur ch’am veuja ben.

Ma tra costi sfojor dla testa grisa,

I son, second me sòlit, indecisa.

Un am pias ant so-sì, nen ant lo-lì;

L’àutr am pias ant lo-lì, nen ant so-sì.

L’han ëd bon-e qualità, n’han dle cative[11];

Ma tra costi, i n’é doi ch’i podrìa vive.

M’han marcame sent vòlte ant le ocasion

Ch’a son portà për mi, ch’m’han d’afession.

L’é vèra ch’un a l’é ampò tròp da sé;

E chë ’d vòlte a sà nen ëd còsa parlé;

E chë ’d vòlte, s’a dà l’aqua al mulin,

Am parla dij sò camp e dij sò autin.

Ma pr’àutra part a l’é peui generos,

E second la soa mòda, tut grassios.

I crëd ch’s’mi i-j disèiss[12]: ficte ant la brasa;

Chiel, bonòm, as ficrìa, basta ch’am piasa.

Ma l’àutr peui ’d costi doi l’é ampò tròp fin

E ’d serte vòlte l’é ampò tròp badin[13];

Pa ch’a dis le soe còse, ch’av amusa;

Ma, vira ch’vira, dova toca, a brusa.

L’é vèra chë ’dcò mi son peui nen gnòca

E ch’i-j rëspondo sempe ciò për bròca[14]:

Ma a pija le còse ben; l’é nen ëd quej tuso[15]

Ch’ pr’una paròla sùbit fan ël muso.

E peui l’é compiasent a me riguard

E i në fas capital, bonora[16] e tard.

S’i veuj andé a fé ’d vìsite o andé a spass,

L’é pront a compagneme, a deme ’l brass.

I-é né pieuva, né sol, né vent, né giassa,

Basta ch’as trata ’d mi, nen lo ambarassa.

Fòra ’d costi doi sì, tut-lò ch’a ven

A scaudesse a me feu i lo conto nen.

I-j buto tuti ansem; në fas un mass;

Chi lo veul ch’as lo pija; për mi i lo lass.

Bzògna però ch’dal mass j’ecetua un sert,

Ch’a l’é d’un natural ben dëscuvert;

E mi, quand ben i sia tut a l’arversa,

Tant s’a stà un péss[17] da vnì, son quasi spersa.

L’é ’d bon umor; l’é sensa sirimònie;

E soens am fà rije ’d cheur con soe fandònie,

E peui, seu gnanca, com lo-lì a sia vnu

Bravament am ha pijame un sert dessù[18],

Ch’am në peul dimne, fin ch’a-j pias, a pendi:

Epura a l’ha bel dì, im seu nen ofendi.

S’as buta peui a rasoné sul sòdo,

Quand ben toca sul viv, tutun im gòdo;

E soe paròle am fan pì d’impression

Ch’n’é s’i sentèiss magara una mission.

Giust a propòsit, quand a ven-a sì,

Veuj consultelo su sti doi partì.

I veuj ampò ch’am daga sò consèj;

E ch’am dija ciàir e net qual a l’é ’l mej.

Më smija ch’tut sùbit dev butesse a rije,

E am rëspondrà così d’ mincionarìe;

Ma peui pensand ch’as trata d’un afé

Tròp important, ch’a bzògna nen burlé,

I son sicura ch’am dirà sincer,

Coma ël cheur a-j lo deta, sò parer.

Fòrsi a vnirà sta sèira; i vorìa ben

Ch’a vnèissa prest, dagià ch’i son an tren[19].

Ma chiel ëd vòlte a vnirà dle sman-e arèis[20]

E peui a stà da vnì dij sinch, ses mèis;

E podrìa ben acadi[21] ch’giust adess,

Ch’j’avrìa bzògn ’d chiel, a vnèissa nen pr’un péss.

Epura so-sì am prem; mi daspërmì

Son nen capace[22] a deme nsun partì.

Un moment am pias cheuita, un àutr crùa:

Purtròp i son na fomna iresolùa;

E i son na bela e bon-a banderòla,

Ch’i viro sempe dova l’aria vòla.

J’heu bzògn d’un consultor ëd risolussion

Ch’a risòlva për mi sensa fasson[23];

I’heu bzògn d’un ch’quand a vëd ch’l’é ben për mi,

’M lassa pì nen scapé, ch’am ten-a lì.

Oh alora, s’i dagh me consentiment,

La mia paròla val un instrument.

Alora l’han bel dì, l’han bel toiré,

J’é nsun perìcol ch’mi daga andaré.

Caso donque a la fin ch’im risolvèissa

Pr’un dij sti doi sfojor e ch’i lo pijèissa,

Còsa dirij-lo ’l mond? Quaicun dirìa

Ch’j’avrìa fòrsi fàit mej a sté parìa;

D’àutri dirìo: ch’i son tròp aptità[24]

E ch’i dëvrìa giumai essne stofià;

D’àutri dirìo ch’i meuiro nen contenta,

Fin ch’i n’abia sposane vint o trenta[25].

Ma ’n tal cas j’heu da rendi cont a nsun;

Ch’a crìtico, ch’a sabro[26]; a l’é tutun.

L’é vèi[27] chë quand j’heu pers me quint marì,

J’heu dit tuta piorosa: i në veuj pì;

Ma la vidoa, lo san, lo dijo, lo scrivo:

Che piange il morto e che sospira il vivo.

Eben, ch’a ciancio; quand l’avran pro dìt

A staran chiet; a j’é peui nsun delit.

J’àutri ciancc-rìo, në butrìo giù dle gròsse;

E mi la sesta vòlta i farìa nòsse.

Veramente, quando faccio il paragone della situazione in cui ero un tempo e di quella d’adesso, trovo che c’è una bella differenza tra l’essere con un uomo ed esserne senza. Ne ho avuti cinque che mi hanno lasciata presto; eppure quasi quasi prenderei anche il sesto. Sono una vedova giovane; mi reputo bella; e so chiacchierare con chiunque. Conosco come sto in quanto a raggiri e astuzie; e di grazia, quando voglio, me ne so dare tanta. È proprio un peccato che una come me voglia sempre stare sola così./ Ma per altro se penso a tutti i guai che ho avuto con quelle cinque buonanime, parbleu! È un pensiero che fa scappare tutti i grilli, e me ne fa quasi passare la voglia. Uno era vecchio, geloso di conseguenza; l’altro era matto e non aveva pazienza; il terzo era un mammalucco neanche buono per sé; il quarto a forza di giocare è andato in fallimento; l’ultimo poi di costoro aveva un difetto, quando sognava mi sbatteva fuori dal letto. Basta: questi cinque drittoni, buonamemoria, se ne sono andati: Dio li abbia in gloria. Sono padrona di me; sono in casa mia; e mi godo la mia santa libertà./ Ma cosa dico mai? Mi sono proprio sbagliata; che diavolo di libertà è questa mia? Oh poverette le donne! È proprio vero che siamo nate per vivere in una galera. Quando siamo ragazze c’è papà e mamma che stanno all’erta (per controllare) se si ha qualche corteggiatore; quando siamo sposate, questi signori mariti, bontà loro, ci controllano giorno e notte; quando siamo vedove, poi, tutto il paese vigila su ciò che si fa e si dice./ Guai! Se la vedova spesso avesse in casa questi bei giovanotti, graziosi e ben azzimati; quello sarebbe un trambusto! oh che scandalo! In un niente prenderebbe fuoco tutto il vicinato. È per causa di ciò che io mi regolo in maniera che tutti mi stimino e mi facciano buon viso. Non ricevo più nessuno se non preti e frati, e uomini che siano di mezza età./ Se poi devo tornare a sposarmi, è proprio a questi che mi dovrò rivolgere. I giovani mi piacerebbero, certo; ma è che ho paura, a dirla chiara, di non piacere a loro. Non parliamone più; è fatto, è deciso che il mio sposo debba avere i capelli grigi. Ebbene; li abbia pure grigi, non mi importa; purché mi vada a genio, purché mi voglia bene./ Ma tra questi spasimanti dalla testa grigia io sono, come il mio solito, indecisa. Uno mi piace in questo, non in quello; l’altro mi piace in quello, e non in questo. Hanno delle buone qualità, ne hanno delle cattive; ma tra questi ce ne sono due con cui potrei vivere. Mi hanno segnalato cento volte nelle occasioni che sono portati per me, che hanno dell’affetto per me./ È vero che uno è un po’ troppo occupato di sé; e che alle volte non sa di cosa parlare; e che alle volte, se dà l’acqua al mulino, mi parla dei suoi campi e delle sue vigne. Ma d’altra parte è poi generoso e, secondo il suo carattere, tutto gentile. Io credo che se gli dicessi: mettiti nella brace; lui, brav’uomo, si metterebbe, solo che mi faccia piacere./ Invece l’altro di questi due è un po’ troppo fine e certe volte un po’ troppo leggero; non che dica le sue cose, che vi diverta; ma, gira e rigira, dove tocca brucia. È vero che anch’io non sono poi una sempliciona e gli rispondo sempre a tono: ma prende le cose bene; non è di quei musoni che per una parola subito fanno il muso. E poi è compiacente nei miei riguardi, e io ne faccio capitale, presto e tardi. Se voglio andare a far delle visite o andare a spasso, è pronto ad accompagnarmi, a darmi il braccio. Non c’è né pioggia, né sole, né vento, né ghiaccio, basta soltanto che si tratti di me e nulla lo ostacola. Oltre a questi due qui tutto ciò che viene a scaldarsi al mio fuoco io non lo conto. Li metto tutti insieme, ne faccio un mazzo; chi lo vuole se lo prenda pure; quanto a me, glielo lascio./ Bisogna però che dal mazzo eccettui un tale che è di un carattere ben scoperto; ed io, per quanto sia del tutto differente, se passa un pezzo senza che lui venga ne sono quasi spersa. È di buon umore; è senza cerimonie; e spesso mi fa ridere di cuore con le sue fandonie; e poi, neanche so come sia capitato, bravamente ha preso un certo sopravvento e può dirmene, a piacere, da vendere e da pendere: eppure può ben dire, io non mi so offendere. Se si mette poi a ragionare sul concreto, anche se mi tocca sul vivo, comunque me la godo; e le sue parole mi fanno maggiore impressione che se ascoltassi magari la predica di una missione./ Giusto a proposito, quando venga qui voglio consultarlo su questi due partiti. Voglio che mi dia il suo consiglio; e che mi dica chiaro e netto quale sia il migliore. Mi sembra che debba d’improvviso mettersi a ridere e mi risponderà delle sciocchezze; ma poi pensando che si tratta di un affare troppo importante e che non si deve scherzare sono sicura che mi dirà sinceramente, come il cuore glielo detta, il suo parere. Forse verrà stasera; vorrei davvero che venisse presto dato che sono in argomento. Ma lui talora viene per settimane di seguito, e poi sta senza venire per cinque o sei mesi; e potrebbe davvero accadere che proprio adesso che io avrei bisogno di lui non venisse per un pezzo./ Eppure ciò mi preme; io da sola non sono capace a prendere alcuna decisione. Un momento mi piace cotta, un altro cruda: purtroppo sono una donna irresoluta; e sono una banderuola bell’e buona che gira sempre dove l’aria vola. Ho bisogno di un consigliere di soluzioni che risolva per me senza parzialità; ho bisogno di uno che quando vede che è un bene per me non mi lasci più scappare e che mi tenga lì. Oh allora se do il mio consenso, la mia parola vale un contratto. Allora hanno un bel dire, hanno un bel rimestare, non c’è alcun pericolo che io cambi opinione./ Casomai dunque alla fine mi decidessi per uno di questi due spasimanti e che lo prendessi, cosa dirà mai il mondo? Qualcuno direbbe che avrei forse fatto meglio a stare così come sono; altri direbbero che sono troppo ingorda, e che dovrei ormai esserne stufa; altri direbbero che non muoio contenta finché non ne abbia sposati venti o trenta. Ma in tal caso non ho da rendere conto a nessuno; critichino pure, diano colpi di sciabola, è lo stesso. È vero che quando ho perso il mio quinto marito ho detto tutta in lacrime: non ne voglio più; ma la vedova, lo sanno, lo dicono, lo scrivono: Che piange il morto e che sospira il vivo. Ebbene, chiacchierino pure; quando avranno smesso di parlare staranno tranquilli; non c’è nessun delitto. Gli altri chiacchiererebbero, ne getterebbero giù delle grosse; ed io per la sesta volta farei le nozze.

[1] Alcuni esempi di “pièces” teatrali piemontesi rappresentate non in forma professionale, ma amatoriale da parte di membri della società intellettuale ed aristocratica del tempo sono: la Margarita (bilingue: piemontese ed italiano) di Marc’Antonio Gorena (inizi sec. XVII), il Cont Piolèt (la più famosa, anch’essa bilingue) di Carlo Giambattista Tana marchese di Entracque (1649-1713), ’L Carlevé (1821; in koinè con alcune parti in braidese) del conte Francesco Scipione Mathis di Bra (1784-1858). D’altra parte, leggendo la sua Vita, apprendiamo che anche la prima rappresentazione dell’Antigone di Alfieri avvenne a Roma (nel 1782) nel teatro privato dell’ambasciatore di Spagna, con l’Alfieri stesso ed alcuni aristocratici suoi amici come attori “dilettanti”.

[2] Francesismo (chité < quitter, a sua volta da quitte, “libero da debiti” < lat. quietum) in concorrenza con lassé, anche col significato di “smettere, interrompere, lasciar perdere”.

[3] Abbiamo il maschile bërtavel (sparviero) e il femminile bërtavela (pernice rossa), da quest’ultima si ha il valore metaforico di bërtavela = “parlantina, loquacità”, forse derivandolo dal suono emesso dall’uccello omonimo. L’etimo, attraverso il provenzale bartavello (chiacchierone), è dal tardo latino *bertabellum (< lat. class. vertibulum), col valore di “articolazione, vertebra, anello della spina dorsale”, ma anche l’anello che si fissava alla zampa, appunto, del falcone. Avremmo dunque una metonimia: l’anello della zampa > l’uccello a cui esso era fissato; e poi una metaforizzazione: lo strepito dell’animale > parlantina, loquacità.

[4] È il francese parbleu (“accidenti”), chiara alterazione eufemica di par Dieu.

[5] Letteralmente “prurito, solletico”, anche in senso metaforico (“desiderio, prurito, eccitazione”). Incerta l’origine del termine: forse prestito dal provenzale gatilhar (“prudere, solleticare”), da una voce onomatopeica katl/ gatl (solletico) che avrebbe prodotto il latino *caticulare (solleticare).

[6] Letteralmente “ardito, furbo” o, ironicamente, “stolto”, e ancora “giovane distinto, elegante”, dal francese grivois (in pronuncia arcaica grivué e non grivuà; soldato, uomo ardito e gagliardo), a sua volta dal gergale grive (guerra), con riferimento al primo suo significato (tordo; in piem. griva), probabilmente per il carattere considerato aggressivo di questo uccello. L’etimo remoto è il latino graecum, perché si riteneva il tordo originario della Grecia. Ricordiamo infine il furbesco torinese grivoé dla gansa (ragazzo di vita).

[7] Forma cosiddetta “tabuistica” (< tabù), cioè usata per non dover pronunciare un nome (diav, diavolo) sentito come portatore di malaugurio.

[8] Italianismo di tipo “occasionale”, dovuto a necessità metrica e di rima. Cfr. nota 11.

[9] Dal verbo tiflé (agghindare, abbigliarsi), dalla radice germanica tip- (punta) che dà un’ipotetica forma *tipfon (vestire con ricercatezza), che ha prodotto il francese tifer/ attifer, con lo stesso significato.

[10] Uso comune, in piemontese, del pronome indiretto pleonastico, cioè sia enclitico che in forma autonoma, es.: i l’hai dije a chiel (letter. “gli ho detto a lui”), forma in italiano assolutamente erronea.

[11] Italianismo per la forma genuina piemontese gram (cattivo, col valore di malvagio d’animo; < germanico *gram, “dannoso, cattivo”) o marì (< dal germanico antico *marrjan, “irritare, ostacolare” attraverso il prov. marri; cattivo, nel senso di “di scarso valore”, detto di cosa, e di “gracile, smunto”, detto di persona, o ancora di “poco educato” (portesse an marìa manera: “comportarsi in modo scostante, villano”). Questa forma marì ha impedito il formarsi (salvo casi eccezionalissimi) dell’italianismo marì (marito), permettendo quindi il mantenimento della forma tradizionale òm, nel senso sia di “uomo” che di “marito”, distinguibili ovviamente dal contesto (me òm, “mio marito”).

[12] Forma comune nel Settecento (ora non più in uso) della 1a persona singolare dei verbi senza la vocale finale: i dis (i diso), i disèiss (i disèissa). Nel testo se ne trovano anche altri esempi.

[13] Forma, non registrata nei lessici piemontesi, costruita come deverbale da badiné (“scherzare”).

[14] Modo di dire idiomatico piemontese, specie nella forma Pijé ciò për bròca “prendere una cosa per un’altra” (letteralmente: “Prendere un chiodo per un chiodino”) o, come in questo caso, “non rispondere a tono”.

[15] Questo termine vale, in questo passo, “uomo cupo e taciturno” oppure “ottuso, ostinato”, ma in altri contesti può anche significare “percossa, pugno” (< lat. tundere, “colpire”).

[16] Forma arcaica per indicare “presto, per tempo, subito”. Ricordiamo il proverbio A contenteje tuti it àusses mai tròp bonora: “Se vuoi accontentare tutti non ti alzi mai abbastanza presto” (cioè: non si riuscirà mai, per quanto si faccia, ad accontentare tutte le persone).

[17] Con la é chiusa significa “pezzo”, solamente nella locuzione da ’mpess (< da un péss, “da un pezzo”), mentre con la è aperta vale “pesce”; infine pes (con la -s sonora e la é chiusa) significa “peggio”.

[18] Calco del francese prendre le dessus (“prendere il sopravvento”), ma il termine dessù, usato da solo, vale anche “orgoglio, vanto”.

[19] Esse an tren, in forma assoluta (“agire”) o seguito da infinito preceduto dalla preposizione di (Esse an tren ëd fé: “stare facendo”) e Buté an tren (“far partire, mettere in azione”) sono forme gallicizzanti che derivano da train (col valore di “movimento, velocità”); cfr. être an train de.

[20] Forma sincretica per a rèis (letteralmente: “alla radice”), col valore di “totalmente, completamente” e anche di “continuamente, senza interruzione”.

[21] Italianismo per il regolare capité.

[22] Evidente (e becero) italianismo per il regolare “esse bon a…” (essere capace di…, in grado di…).

[23] Dal francese façon (foggia, maniera, aspetto, stile), dal latino factionem (modo di fare); in piemontese assume anche il valore, come in questo caso, di “parzialità” o quello di “cerimonia”: l’aggettivo sanfassòn vale “sgarbato, grossolano”; mentre la forma Fé sensa fasson può avere valore positivo “mettersi a proprio agio, non fare cerimonie” oppure negativo “comportarsi da maleducato”. Interessante è poi l’uso “zoologico” del termine (la famosa carne bovina di “razza fassona piemontese”): fasson significa infatti anche, per metonimia, “vitello allevato con particolare cura”.

[24] Letteralmente “che ha appetito” (< aptit): qui, metaforicamente, “vogliosa, ingorda”.

[25] Altro italianismo, dovuto a motivi di rima, per il normale tranta.

[26] Sabré (sciabolare, colpire con violenza, anche metaforicamente), da sàber (sciabola) a sua volta dal magiaro száblya, attraverso il polacco szabla, poi il tedesco sabel e infine il francese sabre.

[27] Come già osservato altre volte, non si confonda vèi (con è aperta: “vero”) con vej (con é chiusa: “vecchio”).