Ancora non si era concluso del tutto nelle sue conseguenze il conflitto legato alla successione polacca, chiuso nel 1738 con il trattato di Vienna, che un altro grande conflitto travolse l’Europa: la guerra di successione austriaca (1740-1748), che coinvolse quasi tutte le potenze europee e la cui causa scatenante fu l’ascesa al trono austriaco di Maria Teresa d’Austria, avvenimento che interferiva con le mire espansionistiche di Federico II di Prussia.

Nel mese di ottobre del 1740, all’età di 56 anni, moriva improvvisamente, privo di eredi maschi, Carlo VI d’Asburgo: saliva così al trono d’Austria la sua figlia primogenita Maria Teresa, di soli 23 anni, sposa di Francesco Stefano di Lorena. L’ascesa al trono di Maria Teresa d’Asburgo portò allo scoppio del conflitto, che, all’inizio, si localizzò nella Slesia, ma che ben presto coinvolse le altre potenze per le numerose ragioni di attrito che le dividevano.

Da una parte, l’Inghilterra, il Regno di Sardegna e l’Austria sottoscrissero nel 1743 il trattato di Worms, col quale assumevano impegno formale di allontanare definitivamente i Borboni dall’Italia meridionale, anche con l’aiuto finanziario inglese, mentre l’Austria cedeva al Piemonte i territori dell’Oltrepò e Piacenza.

Sul fronte opposto, la Francia e la Spagna sottoscrissero un nuovo patto di famiglia contro tutti i paesi firmatari del trattato di Worms, con l’impegno di restituire alla Spagna non solo Gibilterra e Minorca, ma anche i ducati di Milano e di Parma, che avrebbero dovuto essere consegnati a Filippo di Borbone, fratello minore del re di Napoli e Sicilia Carlo di Borbone.

Per quanto riguarda l’aspetto bellico in Italia, gli Austriaci furono battuti a Velletri il 10 agosto 1744 dalle truppe ispano-napoletane guidate dal re di Napoli, il quale consolidò in tal modo il suo regno, mentre nell’Italia del Nord le forze franco-spagnole ebbero minore fortuna. Genova, che aveva parteggiato per queste ultime, fu occupata dalle forze austriache, ma una rivolta popolare, legata tradizionalmente all’episodio del giovane Balilla, riuscì a scacciarle (1746).

Il 1744 fu un anno denso di eventi significativi, sul piano sia diplomatico che militare, che vide anche il coinvolgimento di altri stati nella guerra. La campagna militare riprese in Italia con la conquista di Nizza da parte dell’armata franco-spagnola comandata dall’Infante di Spagna, Don Filippo, e dal principe di Conti, e quella di Demonte (17 agosto) ma, dopo la vittoriosa battaglia di Madonna dell’Olmo presso Cuneo (30 settembre) per opera delle truppe del principe di Conti, l’assedio di Cuneo da parte dei franco-spagnoli si risolse con il ritiro degli assedianti, nonostante il tentativo di Carlo Emanuele III di liberare la città non avesse avuto esito positivo. Sul fronte navale si dovette registrare la battaglia di Tolone tra le flotte britannica e francese, conclusasi con un nulla di fatto. Dopo di che il fronte bellico si trasferì sui confini orientali della Francia, precisamente in Alsazia, ove le truppe francesi riuscirono a respingere un tentativo di invasione da parte delle truppe austriache.

Una volta chiuse le operazioni belliche sul fronte nord-orientale e assicuratasi la neutralità della Prussia, Maria Teresa aveva necessità di chiudere anche il fronte bellico con la Francia nonostante non fosse in vista alcuna trattativa, poiché le rispettive cancellerie non avevano avanzato alcuna proposta negoziale. Poiché l’Inghilterra si era temporaneamente disimpegnata dal conflitto per problemi interni legati alla vicenda del rientro in patria di Carlo Edoardo Stuart, pretendente al trono appoggiato dalla Francia, l’Austria chiese l’appoggio dell’esercito piemontese per poter riaprire le ostilità contro la Francia proprio in Italia.

Nel mese di giugno del 1746 le truppe austro-piemontesi sferrarono una violenta offensiva nella pianura Padana, sconfiggendo l’esercito franco-spagnolo nella battaglia di Piacenza (16 giugno), annullando così tutte le conquiste ottenute dagli avversari con la battaglia di Bassignana dell’anno precedente. I franco-spagnoli furono cacciati dal Piemonte, dalla Lombardia e dal Ducato di Parma, ma la sconfitta in Italia non ebbe alcuna conseguenza sul teatro bellico della Renania. I francesi riaprirono il fronte nelle Fiandre, ovvero nei Paesi Bassi austriaci e occuparono Anversa e Bruxelles.

L’anno 1747 si aprì con una duplice offensiva francese: a sud in Savoia e a nord nei Paesi Bassi. Mentre sul fronte meridionale, però, l’esercito francese subiva una pesante sconfitta per mano degli austro-piemontesi nella battaglia dell’Assietta (19 luglio 1747)[1], su quello settentrionale i francesi riportavano una brillante vittoria sugli inglesi nella battaglia di Lawfeldt, spingendo in tal modo l’Inghilterra a stringere alleanza con la Russia per un effettivo coinvolgimento di quest’ultima al fine di cercare di risolvere definitivamente e al più presto la guerra di successione che si protraeva ormai da molti anni. A questa alleanza seguì anche la sottoscrizione della cosiddetta “Convenzione di San Pietroburgo” tra Inghilterra, Russia e Paesi Bassi che autorizzava le truppe zariste ad attraversare la Germania per raggiungere il fronte francese.

Allorquando la Francia prese atto che le truppe russe stavano attraversando la Germania in direzione del Reno per aprire un nuovo fronte a sostegno dell’alleanza anglo-austriaca, dovette convenire che con l’entrata in guerra dello Zar le sorti del conflitto volgevano decisamente a favore di Maria Teresa, obbligando i francesi ad aprire i negoziati di pace.

La guerra si concluse con la sottoscrizione, da parte di tutte le grandi potenze d’Europa, di un trattato di pace che fu firmato nella città di Aquisgrana il 18 ottobre 1748.

Le principali clausole di tale trattato furono le seguenti:

Federico II di Prussia manteneva l’annessione della Slesia.

La Spagna rinunciava alla rivendicazione di Gibilterra e confermava all’Inghilterra la cessione del monopolio del commercio degli schiavi.

Carlo Emanuele III di Savoia acquisiva l’alto novarese nonché Vigevano, Voghera e Bobbio.

A Maria Teresa d’Asburgo veniva riconosciuta la prammatica sanzione[2], a conferma delle clausole della Pace di Dresda (1745), e veniva altresì riconosciuto il titolo imperiale al suo consorte Francesco Stefano di Lorena.

La Francia restituiva i Paesi Bassi all’Austria e la Savoia e Nizza al Re di Sardegna.

Nel quadro della guerra di successione austriaca si colloca l’assedio alla città fortificata di Alessandria (1745/46) [3].

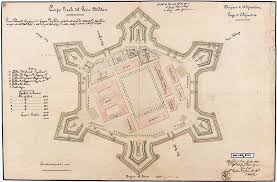

La cittadella (o forte) di Alessandria fu innalzata, a pianta stellare, su progetto dell’architetto Ignazio Bertola, che mise a frutto l’esperienza vissuta per l’assedio di Torino del 1706, durante il quale si era reso conto dei difetti e delle lacune dell’impianto difensivo torinese, ormai antiquato rispetto alla tecnologia militare a lui contemporanea. La sua costruzione, voluta da Vittorio Amedeo II di Savoia e portata a termine da Carlo Emanuele III, re di Sardegna, ebbe inizio a partire dal 1732 ed i lavori furono terminati nel 1745, giusto in tempo (o quasi) per la prima prova del fuoco, in occasione appunto dell’assedio durato dai primi di ottobre 1745 ai primi di marzo 1746, quando essa resistette per cinque mesi agli attacchi dell’esercito gallispano, anche se la fortezza era ancora incompleta e non del tutto bene armata.

Le truppe assediate erano guidate da Ignazio Giovanni Battista Isnardi De Castello marchese di Caraglio, nato a Torino tra il 1670 e il 1675 e morto nel suo feudo di Sanfrè nel 1748, coadiuvato da quattro “colonnelli”, cioè il Conte della Torre, il Conte d’Arignano, il Conte di Pamparato e il Cavalier Alciati. Gli assedianti gallo-ispani, rafforzati anche da truppe genovesi e napoletane, erano guidati dal maresciallo de Lauzum, mentre le truppe piemontesi che giunsero in soccorso e che obbligarono i gallo-ispani a togliere l’assedio erano comandate dal leggendario barone Karl Sigmund Friedrich Wilhelm von Leutrum (Dürrn, Sassonia, 1692-Cuneo, 1755), generale tedesco al servizio dello stato sabaudo, difensore di Cuneo durante l’assedio del 1744, dopo il quale fu nominato governatore della stessa città, carica rinnovatagli fino alla morte, che avvenne sempre a Cuneo[4].

Di tale fatto d’armi abbiamo una “Relazione dell’assedio della città di Alessandria”, di 924 versi ottonari strutturati in distici a rima baciata. Tale “Relazione” è accompagnata da una “Canzonetta” di 36 versi ottonari. Tali opere poetiche, entrambe redatte in piemontese, sono contenute in alcuni manoscritti che riportano anche le poesie piemontesi del padre Ignazio Isler, anche se esse non sono – quasi sicuramente – opera di tale scrittore. Furono edite una prima volta nel 1788 (precisamente nell’“Almanacco di Sanità” compilato dal medico della corte sabauda Maurizio Pipino) e poi solamente nell’edizione Viglongo (1969) delle poesie isleriane, mentre nessun’altra edizione, né la princeps del 1799 né tutte le altre successive ottocentesche, le riportano, segno che già allora si nutrivano seri (e fondati) dubbi sulla paternità isleriana dei due testi.

Tale “Relazione”, nella sua attenzione sia agli avvenimenti ossidionali e militari in genere sia alle vicissitudini (anche quotidiane e minute) degli abitanti della città, con gli eroismi e gli egoismi, con l’occhio attento a cogliere particolari che potrebbero sembrare anche di poco conto, sembra riprendere le caratteristiche dell’Arpa discordata del Tarizzo, che quarant’anni innanzi (1706) aveva narrato l’assedio di Torino e che l’autore del testo alessandrino poteva quasi certamente conoscere.

Di questa “Relazione” comunque, testo quanto mai verboso e prolisso, la parte più interessante sono poco più di un centinaio di versi (vv. 499-622) in cui si dà conto dei prezzi raggiunti da vari generi alimentari, che ovviamente scarseggiavano, durante l’assedio.

È evidente che, non conoscendo i prezzi dei cibi e delle bevande in tempi “normali”, non possiamo farci un’idea completa delle variazioni “all’insù” del valore delle derrate, ma certamente, ricordando come, essendo stati fatti i rifornimenti per 4000 persone e per tre mesi ed avendo invece dovuto nutrire 5000 persone e per un periodo che si sarebbe protratto per cinque mesi, la conseguente penuria di viveri comportò certamente un rialzo notevole nei prezzi, testimoniato da come il narratore ci descriva tutta la sua straordinaria meraviglia per l’impennata del costo dei viveri.

Altro elemento di interesse è conoscere quale fosse il regime alimentare dei nostri antenati: quali i cibi maggiormente utilizzati, le bevande, a parte l’acqua ovviamente, di cui non si riusciva a fare a meno (almeno i soldati), gli “stratagemmi” utilizzati per ovviare alla mancanza delle vivande principali.

[…]

Sentì ampòch la marcansìa,

500 Marca ’d lò, còsa ’s vendìa;

Tranta sòld un micon[5] bianch,

Neuv onse ’d nèir quatr sòld ’d manch,

Un tëston[6] për pinta ’d vin,

Quìndes sòld un pcit tupin;

Doi doson la lira[7] ’d beu,

Ch’a fasìa un pòver breu,

E des dné pì d’un doson

Una lira ’d carn ’d moton[8];

Cola d’animal ’d porsin[9]

510 Sëddes sòld e doi quatrin,

Carn ’d caval e carn ’d borich[10],

Ch’era dura com un pich,

As vëndìa për sò pres

Quatr pëssëtte ’d doi e mes;

Un quarté ’d daré d’un can

A tocava bin la man,

La soa tassa era un tëston,

E smijava ancora bon;

E con ugual monea

520 La fricassà dla fea[11],

E des sòld cola ’d caval,

Nèira e dura com un pal.

E le doe orije ’d beu

A tre sòld a pijavo ’l feu;

Dódes piòte de moton

Trant e ses sòld gram e bon;

Un-a ’d beu doi dosonat,

Quìndes sòld un-a d’asnat,

Una piòta d’un caval

530 Al medésim pressi ugual:

Carn salà ’d distribussion

Ògni lira doi liron;

Sangh dël beu e sangh dla fea

Doi e mes ’d nòstra monea;

E la carn salà ’d caval,

La sautissa dl’animal[12]

L’ero lì a la stessa mira

D’un quaranta sòld për lira;

Tripe ’d pòrs chi në volìa

540 A des sòld ognun n’avìa,

Tripe ’d fea e tripe ’d beu

As vëndìo ant l’istess leu,

I veuj dì al medésim banch

Giust eut sòld e nen a manch;

Cole d’aso opur ’d cavaj

Manch ’d sinch sòld as vëndìo mai.

Una pola, ch’a fasìa

Mesa dobla un la vëndìa,

Un polastr ant cola piassa

550 Dódes lire era soa tassa.

Disdeut lire doi capon,

Òh che carëstios bocon!

Un euv sol chi lo comprava

Una lira lo pagava.

Una pinta ’d làit ëd fea

A vint sòld: Buché ch’idea!

E la toma[13] dl’istess làit

A dódes sòld sò pressi fàit.

L’era car a buté an gola

560 Për sinch sòld mach una siola;

E una sola testa d’aj

A tre e quatr. Fà-lo pa sgiaj?

Una lira ’d formagiass

Ordinari e bin mairass,

Sentì ampòch che maravija,

Vint e quatr sòld a valìa;

Quìndes sòld la lira ’d ris

L’era sò valor precis;

Quìndes sòld ij séler l’un,

570 E për manch as davo a gnun;

Ògni testa ’d còj monzùa

Trant e ses sòld ’s é vëndùa;

Disdeut sòld la lira ’d lard,

E lì j’era gnun riguard:

Le predale[14] d’una pola

La soa tassa l’era cola

’D sëddes sòld e nen a manch,

Ma lo-lì ’s guardava gnanch:

Una lira ’d grass fondù

580 A vint sòld as é vëndù,

E doi sòld una castagna;

Lì a-i era da fé cocagna;

E des sòld ij pom la lira.

Voi diré ch’l’Autor delira,

Ma l’é pa na rajarìa,

La facenda é andà parìa.

É-lo pa pì bela bòta

A vint sòld una caròta?

Ma sossì é lò ch’arleva,

590 A des sòld un giari[15] d’eva,

E sinch sòld un rat da tèra;

Col é stàit ’l pes dla guèra.

La gran fam a-j ha dësdà

A fé ij gat, pòvri soldà.

Una lira peui ’d farin-a

Cola bianca ampò pì fin-a

A vint sòld un la vëndìa.

Pòvra gent, che carëstìa!

Cola ’d melia ampò pì cara,

600 Përchè a l’era ampò pì rara,

Un tëston: lo-lì spaventa.

Òh che car mangé ’d polenta!

Ma l’é bin ancor pì bela,

Paghé eut sòld una scudela.

Le candèile ’d sim[16] bin mòle

Giust a sëddes parpajòle;

L’eva ’d vita[17] pì trivial

A tre lire për bocal;

Ma una lira peui ’d cafè

610 Sinch liròte era l’afé.

Pijand na lira ’d cicolata

Con quatr lire un era pata.

A tre sòld e quatr a fur

Una tassa ’d cafè pur;

Chi con ’d sùcher lo volìa

Për sinch sòld a lo bëvìa;

Una tassa ’d cicolata

Quìndes sòld era soa rata,

E mesa dobla[18] për ciapé

620 Una lira ’d tabach rapé[19];

E chi volìa mangé un gat,

Tre lire e mesa era sò pat;

[…]

Sentite un po’ la merce, segno di questo, a quanto si vendeva; trenta soldi una pagnotta bianca, nove once di nero quattro soldi di meno, un testone per una pinta di vino, quindici soldi per un pignattino; due dozzoni la libbra di bue, che faceva un brodo misero, e dieci denari più un dozzone una libbra di carne di montone; quella di porco sedici soldi e due quattrini, carne di cavallo e carne di asino, che era dura come un piuolo, si vendeva al suo prezzo, quattro monetine da due e mezzo; un quarto di posteriore di cane costava tanto, la sua tassa era un testone, e sembrava ancora buono; e con uguale moneta il fegato della pecora, e dieci soldi quello di cavallo, nero e duro come un palo. E le due orecchie di bue a tre soldi si cucinavano; dodici zampe di montone trentasei soldi cattivo e buono; una di bue due dozzonetti, quindici soldi una di asinello, una zampa di cavallo al medesimo prezzo uguale: carne salata di razione ogni libbra due lirone; sangue di bue e sangue di pecora, due e mezzo della nostra moneta; e la carne salata di cavallo, la salsiccia del maiale erano lì allo stesso livello di un quaranta soldi per libbra; trippe di porco chi ne voleva a dieci soldi ognuno ne aveva, trippe di pecora e trippe di bue si vendevano nello stesso posto, voglio dire al medesimo banco giusto proprio otto soldi e non a meno; quelle d’asino oppure di cavallo a meno di cinque soldi non si vendevano mai. Una pollastra ovaiola a mezza doppia la si vendeva, un pollo in quella piazza dodici lire era il suo prezzo. Diciotto lire due capponi, oh che bocconi cari! Un uovo solo chi lo comprava una lira lo pagava. Una pinta di latte di pecora a venti soldi: guardate che idea! E la toma dello stesso latte a dodici soldi il suo prezzo giusto. Era caro mettere in gola per cinque soldi solo una cipolla; e una sola testa d’aglio a tre e quattro. Non fa impressione? Una libbra di formaggio ordinario e molto magro, sentite un po’ che meraviglia, valeva ventiquattro soldi; quindici soldi la libbra di riso era il suo valore preciso; quindici soldi l’uno i sedani, e per meno non si davano a nessuno; ogni testa di cavolo raccolta a trentasei soldi la si è venduta; diciotto soldi la libbra di lardo, e lì non c’era alcun riguardo: le interiora di una gallina il loro prezzo era quello di sedici soldi, e non a meno, ma a quello non si badava neanche: una libbra di grasso fuso a venti soldi la si è venduta, e a due soldi una castagna; lì c’era da fare cuccagna; e dieci soldi le mele alla libbra. Voi direte che l’Autore delira, ma non è mica un raglio d’asino, la faccenda è andata così. Non è un bel colpo una carota a venti soldi? Ma questo è ciò che importa, a dieci soldi un topo di fogna, e a cinque soldi un ratto di campagna; quello è stato il peggio della guerra. La gran fame li ha abituati a fare i gatti (cioè: a mangiare i topi), poveri soldati. Una libbra poi di farina quella bianca un po’ più fine a venti soldi la si vendeva. Povera gente, che carestia! Quella di granoturco un po’ più cara, perché era più rara, un testone: questo spaventa. Oh come è caro mangiar polenta! Ma è certo ancora più bella, pagare otto soldi una scodella. Le candele di sego molli molli giusto a sedici parpagliole; l’acquavite più comune a tre lire al boccale; ma una libbra poi di caffè a cinque lirette era un affare. Prendendo una libbra di cioccolata con quattro lire si era pari. A tre e quattro soldi fu una tazza di caffè puro; chi lo voleva con lo zucchero per cinque soldi lo beveva; una tazza di cioccolata quindici soldi era la sua rata, e mezza doppia per prendere una libbra di tabacco da fiuto; e chi voleva mangiare un gatto, tre lire e mezza era il suo prezzo;

Più breve, e quindi più scorrevole e leggibile, è invece la “Canzonetta”, che chiude – quasi una sorta di farsa finale – la narrazione epica della “Relazione” e con la quale si dà un ironico saluto agli assedianti franco-ispani, invitandoli ad andarsene quanto prima poiché Alessandria non è caduta e il barone von Leutrum (il “castigamatti”) sta arrivando. Il testo è composto da 36 versi ottonari disposti in 6 sestine (con rima aabccb).

Canzonetta

Alessandria, che glòria,

Vòstër fòrt ha avù vitòria

Sensa gionze a gnun contrast;

L’inimis për nen fé rije

Dël fàit sò, l’ha pijà soe ghënìe[20]

Sensa feje un mìnim guast.

Cari fieuj, e dont andé-ve?

Dime ampòch, përchè scapé-ve

Così ’d neuit furtivament?

E còs é-la sta pagura,

Ch’av anfeudra la bravura

E ve fà martlé dij dent?

É-ve por ch’la nòsta Armada

Ven-a deve na salada[21],

E sgringeve[22] sì dal giass[23]?

’V é-lo già arivà la spia

Che ’l Baron Leutron[24] ven via

Për tocheve s’i sé grass?

E s’i sente già ch’a tron-a

La rason a l’é pro bon-a,

I fé bin a deve ardriss

’Dnans ch’ariva la tempesta

A drocheve su la testa

E buteve giù ’l cupiss.

A sarìa pa darmagi,

Quand i fèisse bin ’l viagi,

Ch’la mia nòna ha vojù fé[25]:

Da col di ch’a l’é partìa,

É-lo pa na maravija?

L’é mai pì tornà andaré.

Ma mi veuj pa pì fërmeve,

Già ch’a veulo ciampaireve[26];

Onze dun-a[27] ij stivalät:

Lassé nen, fasend le vache[28],

Pijeve[29] sot a le barache

Con le braje sui garät.

Alessandria, che gloria, il vostro forte ha avuto la vittoria senza giungere a nessun contrasto; il nemico per non far ridere di sé ha preso le sue carabattole senza fargli un minimo guasto.// Cari ragazzi, e dove andate? Ditemi un po’, perché scappate così di notte furtivamente? E cos’è questa paura, che vi rinfodera la prepotenza e vi fa martellare i denti?// Avete paura che la nostra Armata venga a darvi una strapazzata (lett.: insalata), e buttarvi giù dal letto? Vi è già arrivata la spiata che il Barone Leutrum se ne parte per sentire se siete grassi (cioè: per capire di che pasta siete)?// E se sentite già che tuona, la ragione è certo buona, fate bene a prepararvi in fretta prima che arrivi la tempesta a rovesciarsi sulla vostra testa e ad abbassarvi la sfrontatezza (lett-. la nuca).// Non sarebbe un peccato che faceste proprio il viaggio che mia nonna ha voluto fare: da quel giorno che è partita, non è forse una meraviglia?, non è mai più tornata indietro.// Ma io non vi voglio più fermare, visto che vogliono farvi scappare; ungetevi subito gli stivaletti: non lasciatevi prendere, facendovi venire i lividi degli scaldini, sotto le baracche con i pantaloni sui garretti (cioè: alla sprovvista).

[1] Pur nel silenzio “assordante” delle istituzioni pubbliche, la data della battaglia dell’Assietta è ancora ricordata da buona parte dei piemontesi come “Festa nazionale” del Piemonte, nel ricordo degli Antenati che, insieme ad alcuni reparti austriaci per un totale di circa 7.000 soldati, sulla testa del colle dell’Assietta (ad oltre 2500 metri di altitudine, tra le valli Susa e Chisone), comandati dal tenente generale conte G. B. Cacherano di Bricherasio, respinsero l’attacco di un esercito francese forte di 40.000 uomini. Ricordiamo poi che proprio in occasione di questa battaglia – una sorta di Termopili di Piemonte – nacque il soprannome (“bogianen”) dei piemontesi; soprannome che, a differenza di quanto si crede, non ha valore negativo (come altri abitanti d’Italia, ora mossi da scherzosa simpatia ora invece da acredine invidiosa, ritengono), poiché non significa “immobile, ozioso, che non vuole agire” soprattutto nei riguardi dei cambiamenti e delle novità, ma – au contraire – indica chi, come appunto i nostri Antenati, non si mossero, non fuggirono (bogé nen: “non muovetevi”) nemmeno di fronte alle soverchianti, e meglio armate, truppe francesi, comandate dal conte di Belle Isle. Le perdite furono di circa 5.000 uomini per i francesi, di contro a 219 per gli austro-piemontesi.

[2] Semplificando il più possibile, possiamo dire che la “Prammatica Sanzione” (1713), bolla imperiale emanata da Carlo VI, stabilì che la successione al trono d’Austria (ed all’Impero) poteva avvenire seguendo anche la linea femminile.

[3] È appena il caso di ricordare come, un tempo, tutte le guerre del secolo XVIII (così come altri argomenti della “grande” storia degli stati) venissero rigorosamente spiegate (e studiate) nelle nostre scuole superiori, seguendo quel genere di storiografia che i francesi chiamano “histoire-bataille”, ma anche perché esse venivano (giustamente) considerate parte della cosiddetta “storia patria”, in quanto avendo coinvolto – quale più quale meno – lo stato sabaudo, esse costituivano la premessa su cui si sarebbe innestata la successiva storia italiana. Ora, in larga misura, questo genere storiografico della “storia-battaglia” (cioè lo studio delle grandi vicende, soprattutto diplomatico-militari, che hanno segnato lo sviluppo storico dell’Europa, e poi del mondo) ha lasciato il campo alla cosiddetta “micro-storia” (quella diffusa dalla scuola storiografica francese detta “delle Annales”), che privilegia le vicende quotidiane delle varie classi sociali, viste nelle loro dinamiche pressoché esclusivamente socio-economiche.

[4] Egli è ricordato anche come protagonista di una famosa canzone popolare piemontese (cfr. Nigra, Canti popolari del Piemonte, Torino 1888, nr. 143).

[5] Accrescitivo di mica (pagnotta), probabilmente dal latino micam (“briciola”, e poi per estensione “pezzo di pane, pagnotta”). Il pane bianco è ovviamente più pregiato di quello nero, citato nel verso successivo.

[6] Moneta d’argento, del valore di un quarto di scudo di Savoia. Lo stesso termine, nel gergo torinese del Novecento, sarà usato per indicare un milione di lire.

[7] Non ovviamente la moneta, ma la libbra, misura di peso del valore di poco più di 350 gr. Una libbra di carne di bue arrivava a costare due dozzoni (ciascuno dei quali valeva 12 soldi e mezzo). Invece una libbra di carne di montone (verso seguente) valeva un dozzone più dieci soldi (quindi poco meno di quella di bue).

[8] Dal latino popolare *multonem (< celtico *multo, “maschio ovino”); cfr. francese e provenzale mouton, è il maschio della pecora. Invece il boch è il caprone ed il bochëtin lo stambecco.

[9] Come in molte parlate locali, il termine animal vale tout court “maiale”. Qui, per maggior precisione, il termine è specificato da porsin.

[10] Ispanismo da borrico (asino), dal latino medievale *burriccum (asino). Notiamo che il termine ha anche valore metaforico (It ses un borich): anzi, nell’uso moderno, esso ha solamente questo valore traslato, mentre per il concreto (l’animale) si usa normalmente aso.

[11] Fricassà non ha nessun legame, se non di etimologia, con il friggere (fricassé), ma indica – anatomicamente – il fegato o, talora, le frattaglie in genere. L’espressione s-cianchesse la fricassà vale infatti “rodersi il fegato”. La fea (o fèja), da non confondere con faja (fata), è la pecora (< lat. fetam, “animale femmina che ha figliato”). In Piemonte esiste tuttora (anche se raro) il cognome Fea.

[12] Cfr. nota 9.

[13] La toma (col suo diminutivo tomin) è un tipo di formaggio (vaccino o caprino) fresco e grasso. Il suo etimo dovrebbe essere il latino volgare *tomam (formaggio) a sua volta dal greco tomé/τομή (taglio, dal verbo témno/τέμνω, “tagliare”), oppure dal latino tumorem (rigonfiamento) oppure ancora (ed è l’ipotesi più probabile) dalla base pre-romana *tuma (formaggio), localizzabile nell’area alpina settentrionale.

[14] Le predale (o preale) sono le rigaglie di pollo (oppure una pietanza fatta di rigaglie e ali di pollo); così come il pré è il gozzo, sempre del pollo. L’etimo è pera (pietra), nella forma arcaica prea, dovuto alla sua consistenza, simile a pietra.

[15] La forma arcaica giari (di etimo provenzale) designa il topo d’acqua, cioè di fogna, mentre la forma più vicina all’italiano rat (verso seguente) quello di terra, cioè quello campagnolo.

[16] Si tratta del sego per produrre le candele. L’etimo è dal francese antico saim (grasso animale), a sua volta dal latino *sagimen (strutto).

[17] Letteralmente “acqua di vita”, traduzione paretimologica dell’italiano “acquavite”: in piemontese branda (dal francese brandevin, “acquavite”, prestito dal neerlandese brantwein, composto col part. pass. brant del verbo *brennen, “riscaldare per distillare”).

[18] Una “doppia”, cioè 5 scudi.

[19] Il tabacco da fiuto, letteralmente “polverizzato, tritato”, dal francese râper (“polverizzare”) < germanico raspon, “grattare, raspare”, latinizzato poi in *raspare. Notiamo, per inciso, che in francese la –â- (e la -ê-) indica sempre la caduta di una -s successiva (es.: âne < asinum, crêpe < crespam ecc.).

[20] Con valore traslato vale “inezie, bagattelle”, con valore concreto “ciarpame”, dal francese guenille, “straccio”.

[21] Cfr. il modo di dire popolare Fejne na salada a un (“Picchiare qualcuno”).

[22] Termine arcaico che vale, letteralmente, “estirpare”.

[23] Letteralmente il giass è il covile, ed anche lo strame, delle bestie (cfr. Sant’Albino, Gran dizionario…, cit., p. 628). L’espressione appare quindi fortemente sarcastica. L’etimo è dal latino parlato *jacium (covile), deverbale dal classico jacere (coricare).

[24] Piemontesizzazione popolare (poi deformata ancora più popolarmente in Litron, con chiaro valore icastico-ironico…) del nome del barone tedesco von Leutrum.

[25] Riferimento, evidentemente, ad un modo di dire popolare.

[26] Ciampairé (o s-ciampairé) vale “mettere in fuga qualcuno scompigliandolo” (cfr. provenzale champeirà, di uguale significato), dal latino *camparium (guardia campestre), che mette in fuga i ladri e i bracconieri.

[27] “Subito, immediatamente”, dal latino ad unam (vicem).

[28] Le vache sono quei lividi che vengono nelle gambe per lo stare troppo vicino al fuoco (cfr. Sant’Albino, op. cit., p. 1195) o per mettersi lo scaldino tra le cosce.

[29] Per motivi metrici vediamo la forma inusuale Lassé nen […] pijeve per il più consueto Lasseve nen […] pijé.