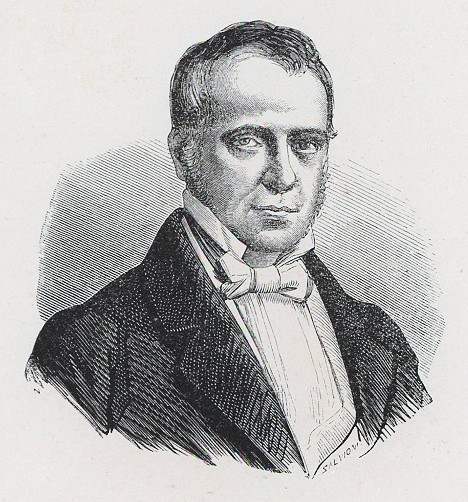

Forse sin dalla prima metà dell’Ottocento un sottile presentimento turbava il marchese Gustavo Benso di Cavour (nella foto). Alcuni suoi atti e provvedimenti risalenti al 1847 sembrano rivelare in lui, uomo di fede cristallina, un presagio funesto circa il futuro e la sopravvivenza della propria casata, anche se, quanto meno sotto il profilo razionale e concreto, non vi erano motivi tali da giustificare un qualunque timore. Egli, quarantenne, aveva due figli maschi, come si dirà. Camillo, suo fratello cadetto, intensamente impegnato in molteplici attività politiche ed economiche, non aveva ancora pensato a mettere su famiglia, ma aveva, in fin dei conti, soltanto trentasette anni e nulla vietava, che lo facesse in un prossimo futuro, tra l’altro sicuramente agevolato dal non comune fascino che – cosa non facilmente spiegabile se si giudicasse soltanto in base all’aspetto fisico che immagini di ogni genere ci hanno tramandato – lo rendeva ambitissimo dal sesso femminile.

Forse sin dalla prima metà dell’Ottocento un sottile presentimento turbava il marchese Gustavo Benso di Cavour (nella foto). Alcuni suoi atti e provvedimenti risalenti al 1847 sembrano rivelare in lui, uomo di fede cristallina, un presagio funesto circa il futuro e la sopravvivenza della propria casata, anche se, quanto meno sotto il profilo razionale e concreto, non vi erano motivi tali da giustificare un qualunque timore. Egli, quarantenne, aveva due figli maschi, come si dirà. Camillo, suo fratello cadetto, intensamente impegnato in molteplici attività politiche ed economiche, non aveva ancora pensato a mettere su famiglia, ma aveva, in fin dei conti, soltanto trentasette anni e nulla vietava, che lo facesse in un prossimo futuro, tra l’altro sicuramente agevolato dal non comune fascino che – cosa non facilmente spiegabile se si giudicasse soltanto in base all’aspetto fisico che immagini di ogni genere ci hanno tramandato – lo rendeva ambitissimo dal sesso femminile.

Oggi il nome dei Benso di Cavour è universalmente ricordato, non solo in Italia, per lo straordinario prestigio di Camillo presso tutti i governi e corti d’Europa e in virtù del fatto che egli ebbe, a fianco di pochi altri, ruoli fondamentali e risolutivi nello sviluppare e portare a compimento i processi politico-diplomatici e “propagandistici” che condussero all’unificazione italiana. Ciò nonostante, nella storia dei diversi rami della famiglia sono entrati in scena, nel corso dei secoli, numerosi altri protagonisti che meritano – e non di meno – di essere ricordati.

I Benso hanno origini e memorie antichissime in Chieri; è verosimile che discendano dai medievali visconti di Baldissero, i quali, a loro volta, sono considerati, da autorevoli studiosi, una diramazione, originatasi attorno alla metà del Mille, dei visconti di Torino. Si deve ricordare che il cognome fu portato anche da altre differenti famiglie signorili molto antiche e presto scomparse. Una di queste discendeva, a giudizio di Francesco Guasco di Bisio, autore del documentatissimo Dizionario feudale degli antichi Stati Sardi e della Lombardia (dall’epoca carolingica ai nostri tempi, 774-1909) pubblicato nel 1911, dai signori di Scarnafigi; un’altra era antichissima in Alessandria, partecipando a quello che lo stesso Guasco definisce il comune signorile consorziato alessandrino.

Quanto ai chieresi le prime attestazioni del cognome risalgono al XII secolo, nel corso del quale essi, congiuntamente ad altre famiglie (come i Balbo, Balbiano, Costa, Tana, Gribaldi, Broglia, Dodoli, Mercandilli) primeggiano nelle vicende del comune.

Ben presto la casata si divise in parecchi rami, ciascuno dotato di distinti e perlopiù ampi patrimoni signorili e feudali. I Benso grandeggiarono specialmente in Chieri, che fu a lungo un’autonoma e potente repubblica e nel Chierese, dove il loro nome è ricordato anche da importanti testimonianze architettoniche e artistiche, ma hanno lasciato analoghe memorie in molti altri luoghi. In Torino, alla quale in particolare questi appunti guardano, i punti di riferimento architettonici legati alla famiglia non sono numerosi. Delle loro più antiche dimore torinesi (ebbero “sempre”, anche avendo le proprie principali sedi altrove, una base in città) non si è conservata alcuna memoria. Il primo palazzo del quale abbiamo notizie precise, oggi demolito, sorgeva sotto la parrocchia di Santa Maria di Piazza, approssimativamente compreso tra le attuali via Botero, Stampatori, Garibaldi e Barbaroux. I Benso lo abbandonarono nel 1725 e l’edificio passò in proprietà dei Vercellis, continuando, però, ad essere chiamato comunemente «Palazzo Cavour».

Ben presto la casata si divise in parecchi rami, ciascuno dotato di distinti e perlopiù ampi patrimoni signorili e feudali. I Benso grandeggiarono specialmente in Chieri, che fu a lungo un’autonoma e potente repubblica e nel Chierese, dove il loro nome è ricordato anche da importanti testimonianze architettoniche e artistiche, ma hanno lasciato analoghe memorie in molti altri luoghi. In Torino, alla quale in particolare questi appunti guardano, i punti di riferimento architettonici legati alla famiglia non sono numerosi. Delle loro più antiche dimore torinesi (ebbero “sempre”, anche avendo le proprie principali sedi altrove, una base in città) non si è conservata alcuna memoria. Il primo palazzo del quale abbiamo notizie precise, oggi demolito, sorgeva sotto la parrocchia di Santa Maria di Piazza, approssimativamente compreso tra le attuali via Botero, Stampatori, Garibaldi e Barbaroux. I Benso lo abbandonarono nel 1725 e l’edificio passò in proprietà dei Vercellis, continuando, però, ad essere chiamato comunemente «Palazzo Cavour».

Tra quelle mura ormai scomparse abitò pochi anni dopo, al servizio della contessa Vercellis, Jean-Jacques Rousseau. Qui si colloca un episodio della vita del Rousseau che, pur molto noto, merita una piccola divagazione. Parliamo, ovviamente, del triste caso di Marion, la giovane domestica maurianese di casa Vercellis, dal Rousseau falsamente e squallidamente accusata con spudorata pervicacia – anche in un diretto faccia a faccia – di un furto che egli stesso, in realtà, aveva compiuto. L’agire rousseauiano provocò forse, per quanto si è potuto sapere o supporre, letteralmente la rovina della vita intera della donna. Dell’episodio, che qualche sodale del filosofo illuminista ha tentato di ridurre a un “aneddoto”, Rousseau finì di fatto per assolversi, pur dichiarando che la colpa gli “bruciò” sempre. Auto-assoluzione doverosa, del resto, all’insegna di «quarant’anni di rettitudine e di onore». Rettitudine e onore di cui, beninteso, il primo testimone altri non era che lo stesso Rousseau, le cui Confessioni sarebbero state, almeno secondo qualche antica voce, pur nei suoi confronti maldisposta, un paravento, dato che ammettendo alcune colpe o discolpandosi di altre, avrebbe abilmente fatto calare il sipario su altre più gravi. Difficile dire se si tratti di semplici illazioni o di affermazioni con qualche fondamento. Bel modello, in ogni caso, di pedagogista a cui riferirsi nell’educazione dei bambini, in vista dei tempi e delle brutture rivoluzionarie, su cui il pensatore ginevrino ebbe marcata influenza.

Tornando ai Benso, ben più prestigioso – e tuttora testimone di un passato glorioso – era il palazzo di via Cavour 8, ultimato nel 1729 su disegno dell’architetto Gian Giacomo Plantery.

Un secolo più tardi anche palazzo Lascaris passò ai Cavour, in seguito alla morte senza discendenza maschile del marchese Agostino Lascaris di Ventimiglia, una figlia del quale aveva sposato Gustavo. La famiglia vi dimorò solo per breve tempo. Tra le proprietà torinesi resta ancora qualche confusa memoria di una vigna collinare con una palazzina, ormai da lungo tempo caduta in rovina.

Una forte vocazione militare è la peculiare connotazione che distingue, a fianco di molte altre piemontesi ma con un contributo di sangue e di valore non comune, la discendenza dei Benso. La famiglia annovera nel proprio albero genealogico un forte numero di caduti in battaglia, feriti e prigionieri di guerra. Su questi in particolare merita soffermarsi per il laccio intessuto di coraggio e di sacrificio che ne lega la memoria alla patria. Nel 1598, allo scontro delle Molettes, moriva Giangiacomo Benso di Santena; nella stessa battaglia veniva catturato suo fratello, Chiaffredo. Un altro loro fratello, Carlo, era già caduto in guerra, al sevizio di Francia, certamente previo l’usuale beneplacito del proprio sovrano. Chiaffredo, che pochi anni prima aveva riportato gravi ferite alla presa di Bricherasio, era destinato a divenire, dopo tante battaglie e dopo avere sostenuto nel 1630 l’assedio di Montmélian per quindici mesi, governatore di Torino. Anche nei secoli seguenti gli atti di valore (come, inevitabilmente la morte violenta) sono di casa presso i Benso.

Una forte vocazione militare è la peculiare connotazione che distingue, a fianco di molte altre piemontesi ma con un contributo di sangue e di valore non comune, la discendenza dei Benso. La famiglia annovera nel proprio albero genealogico un forte numero di caduti in battaglia, feriti e prigionieri di guerra. Su questi in particolare merita soffermarsi per il laccio intessuto di coraggio e di sacrificio che ne lega la memoria alla patria. Nel 1598, allo scontro delle Molettes, moriva Giangiacomo Benso di Santena; nella stessa battaglia veniva catturato suo fratello, Chiaffredo. Un altro loro fratello, Carlo, era già caduto in guerra, al sevizio di Francia, certamente previo l’usuale beneplacito del proprio sovrano. Chiaffredo, che pochi anni prima aveva riportato gravi ferite alla presa di Bricherasio, era destinato a divenire, dopo tante battaglie e dopo avere sostenuto nel 1630 l’assedio di Montmélian per quindici mesi, governatore di Torino. Anche nei secoli seguenti gli atti di valore (come, inevitabilmente la morte violenta) sono di casa presso i Benso.

Della linea di Santena Agostino muore nel 1695 a causa di ferite subite mentre naviga sulla “Capitana” di Malta; Giambattista cade in guerra sul finire del Seicento; Felice rimane ucciso nel 1698 in Torino, nello scoppio di un magazzino di esplosivi, colpito da un fulmine. La linea si estingue con la morte di Vittorio Amedeo, ucciso il 29 giugno 1734 nella battaglia di Parma: in quel giorno le truppe franco-sarde, forti di circa 48.000 uomini si scontrarono, nel quadro della Guerra di successione polacca, contro forze pressoché equivalenti dell’esercito austriaco e le perdite furono ingenti in entrambi i campi.

Il ramo dei Benso di Isolabella, che prese poi il predicato di Cavour, ebbe un celebre rappresentante in Paolo Giacinto (1637-1712), governatore della Cittadella di Torino, tre volte ferito in guerra, privato di un occhio, vincitore di molte battaglie a capo dei suoi uomini. Meno famoso ai suoi tempi, ma non meno sprezzante del pericolo, fu Carlo Giuseppe, che morì nel 1734 nella battaglia di Guastalla, durante la quale un altro membro della famiglia, Michele Antonio, ferito gravemente, restò invalido e storpio. Il suo sacrificio non fu inutile, giacché la sconfitta austriaca consentì a Carlo Emanuele III di occupare, sia pur per breve tempo, la Lombardia.

Il primo a portare il titolo di marchese di Cavour fu Michele, che fu infeudato del luogo nel 1649. Le sue spoglie mortali riposano nella chiesa di Santa Maria di Piazza. Egli fu padre di nove figli, uno dei quali, Maurizio Pompilio, sposò, compiendo così un gesto che fece scalpore, Giovanna Maria di Trecesson, che era stata l’amante di Carlo Emanuele II e che era madre di due bambine nate dalla relazione col sovrano. Quasi due secoli più tardi un altro Michele, il padre di Camillo e di Gustavo (nella foto), nati dal matrimonio con Adele de Sellon, rivestiva la carica di sindaco di Torino.

Il primo a portare il titolo di marchese di Cavour fu Michele, che fu infeudato del luogo nel 1649. Le sue spoglie mortali riposano nella chiesa di Santa Maria di Piazza. Egli fu padre di nove figli, uno dei quali, Maurizio Pompilio, sposò, compiendo così un gesto che fece scalpore, Giovanna Maria di Trecesson, che era stata l’amante di Carlo Emanuele II e che era madre di due bambine nate dalla relazione col sovrano. Quasi due secoli più tardi un altro Michele, il padre di Camillo e di Gustavo (nella foto), nati dal matrimonio con Adele de Sellon, rivestiva la carica di sindaco di Torino.

Il ruolo di Camillo nella storia di Torino e del Piemonte è stato ampiamente studiato e analizzato, tuttavia, in conclusione di questa nota vi sarà modo di narrare qualcosa al suo riguardo che si è sin qui preferito, se non propriamente passare sotto silenzio, velare. Prima di accennarvi, merita qualche approfondimento la figura, meno nota e meno celebrata, del già citato fratello di Camillo, Gustavo.

Questo, in età giovanile vicino a idee liberali moderate, divenne in progresso di tempo un intransigente rappresentante del “partito” e del mondo cattolico. In pratica e in più occasioni si trovò a essere in contrasto con Camillo e a esserne, limitatamente alla sfera della politica e della politica religiosa, un antagonista. A fianco del marchese Carlo Emanuele Birago di Vische, con monsignor Luigi Moreno (1800-1878), vescovo di Ivrea e col grande scrittore e polemista don Giacomo Margotti (1823-1887) Gustavo fondò nel 1848 la testata «L’Armonia» (nome completo «L’Armonia della religione con la civiltà») che fu soppressa nel 1859 per la sua intransigenza antirivoluzionaria e il proprio cattolicesimo rigoroso. Nei propri scritti Gustavo manifestò la convinzione che solo il rispetto dei princìpi cristiani avrebbe condotto i popoli, in seno a una società profondamente morale e ispirata alla “virtù”, a una condizione di tranquillità e di prosperità altrimenti impossibile, e a una società, ispirandosi a ideali evangelici, nella quale finalmente le spade sarebbero state sostituite dai vomeri degli aratri e le baionette dalle falci dei mietitori.

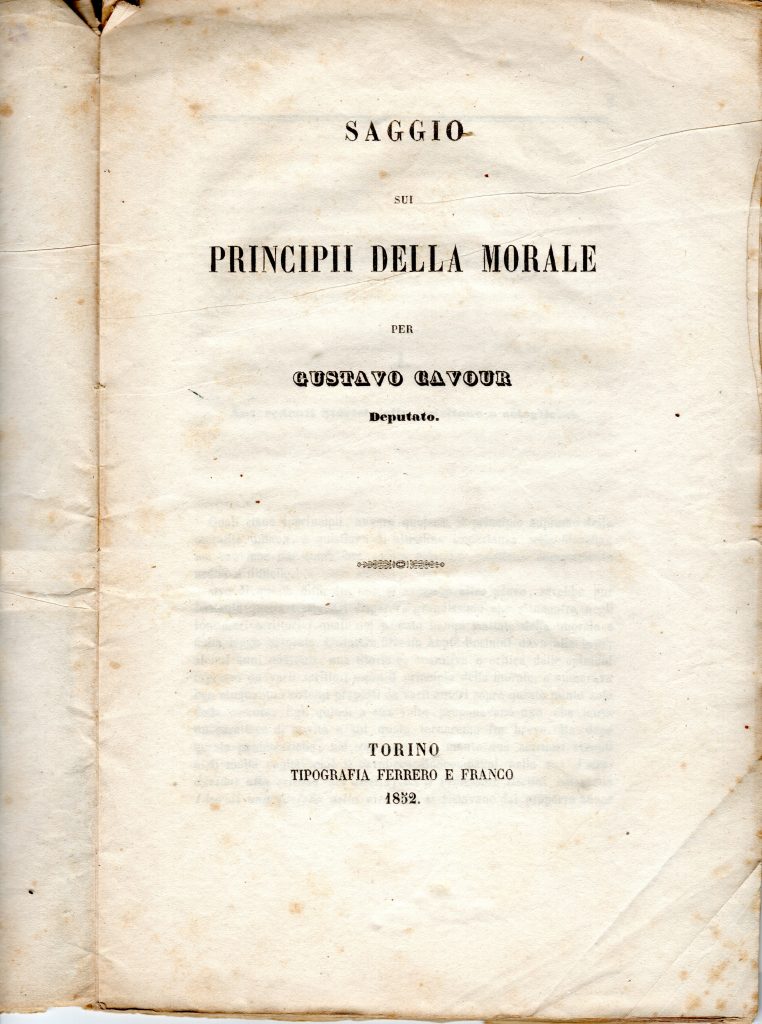

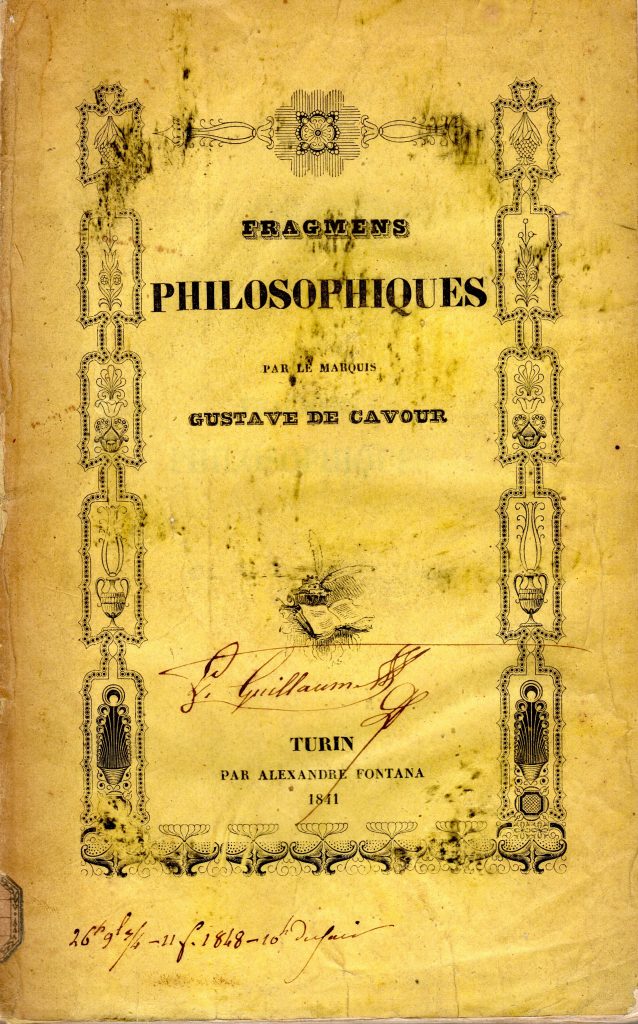

Scrisse, in differenti riviste, numerosi articoli, parecchi dei quali poi raccolti in volumi. Tra le sue opere più note si possono ricordare i Fragmens philosophiques (Torino, 1841, dedicato ad Antonio Rosmini quale testimonianza «de haute estime et d’inaltérable amitié») e il Saggio sui principii della morale (Torino, 1852). Postumo, a cura della figlia, fu pubblicato il primo volume, restando inedito il secondo, delle Instructions familiêres d’un pêre a ses enfants sur la religion et la morale (Parigi, 1865), un testo pedagogico e filosofico, che oggi definiremmo profondamente “controcorrente”. I vaghi timori dell’autore circa la continuità della famiglia cui si è accennato all’inizio di questi appunti non risultarono infondati. Gustavo, dal matrimonio con Adele Lascaris di Ventimiglia ebbe tre figli: Augusto che morì non ancora ventenne sul campo di battaglia di Goito; Giuseppina, sposa del marchese Carlo Alfieri di Sostegno e Ainardo, che morì celibe nel 1875.

Quanto a Camillo, aveva preferito lavorare per saldare l’Italia al Piemonte, trascurando in qualche misura la propria vita privata e, forse, sacrificando coscientemente la sopravvivenza del proprio sangue a quella di una fama nel tempo indelebile e alla realizzazione di grandi progetti.

È doveroso in conclusione almeno accennare alla questione della sua controversa conversione a pochi passi dalla morte e del rinascere in lui di sentimenti religiosi, pur senza rinnegare gli ideali che ne avevano ispirato la vita. Al riguardo si è scritto e dibattuto a più riprese. Il giornalista culturale Maurizio Lupo contribuì con un articolo su «La Stampa» del 13 giugno 2011 a documentare la fondatezza della conversione o, quanto meno dell’innegabile suo avvicinamento alla fede dei propri antenati, rendendo noto un documento inedito e di portata non facilmente eludibile del quale è qui riprodotta l’immagine[1]. Il documento citato è costituito da una lettera inviata da Gustavo Cavour a uno dei più cari, intimi e antichi amici di Camillo, il conte, senatore, studioso Ruggero Gabaleone di Salmour. Questo aveva comunicato a Gustavo, nel porgergli le condoglianze per la morte di Camillo, che aveva assistito a un autentico riavvicinamento da parte sua alla fede. Lupo si sofferma sulla risposta, datata 10 giugno 1861 ch’egli ricevette da Gustavo, il quale gli scrisse «Io so quanto sia antica e solida l’amicizia che dall’infanzia vi lega a lui», palesemente commosso per «il coraggio con il quale egli ha affrontato la morte che avanzava palesemente»; poi lo ringraziò per l’attestazione dei «sentimenti cristiani che si sono risvegliati nella sua anima dinanzi a questo incontro solenne». Nonostante questa testimonianza appaia fondamentale, il citato articolo de «La Stampa» fu inserito nell’edizione nazionale, esigua in termini di tiratura rispetto a quella torinese e non in quest’ultima, cui era, invece, destinato. La divulgazione della notizia (un Cavour meno laico di quanto la vulgata pretenda meritava una censura oppure si trattò solo di un “caso”?) fu così relativamente modesta, anche se essa, congiuntamente al dettato del documento, poté almeno essere ripresa e rilanciata sia da alcune testate internazionali sia dall’ «Osservatore Romano».

[1] Facente parte del fondo Gabaleone di Salmour conservato nell’archivio famigliare di chi scrive.