Mentre che li occhi per la fronda[1] verde

ficcava io sì come far suole

chi dietro a li uccellin sua vita perde,

lo più che padre mi dicea: «Figliuole[2],

vienne oramai, ché ’l tempo che n’è imposto

più utilmente compartir si vuole».

Io volsi ’l viso, e ’l passo non men tosto,

appresso i savi[3], che parlavan sìe,

che l’andar mi facean di nullo costo.

Ed ecco piangere e cantar s’udìe

‘Labia mea, Domine’ per modo

tal, che diletto e doglia parturìe.

«O dolce padre, che è quel ch’i’ odo?»,

comincia’ io; ed elli: «Ombre che vanno

forse di lor dover solvendo[4] il nodo».

Sì come i peregrin pensosi fanno,

giugnendo per cammin gente non nota,

che si volgono ad essa e non restanno[5],

così di retro a noi, più tosto mota,

venendo e trapassando[6] ci ammirava[7]

d’anime turba tacita e devota.

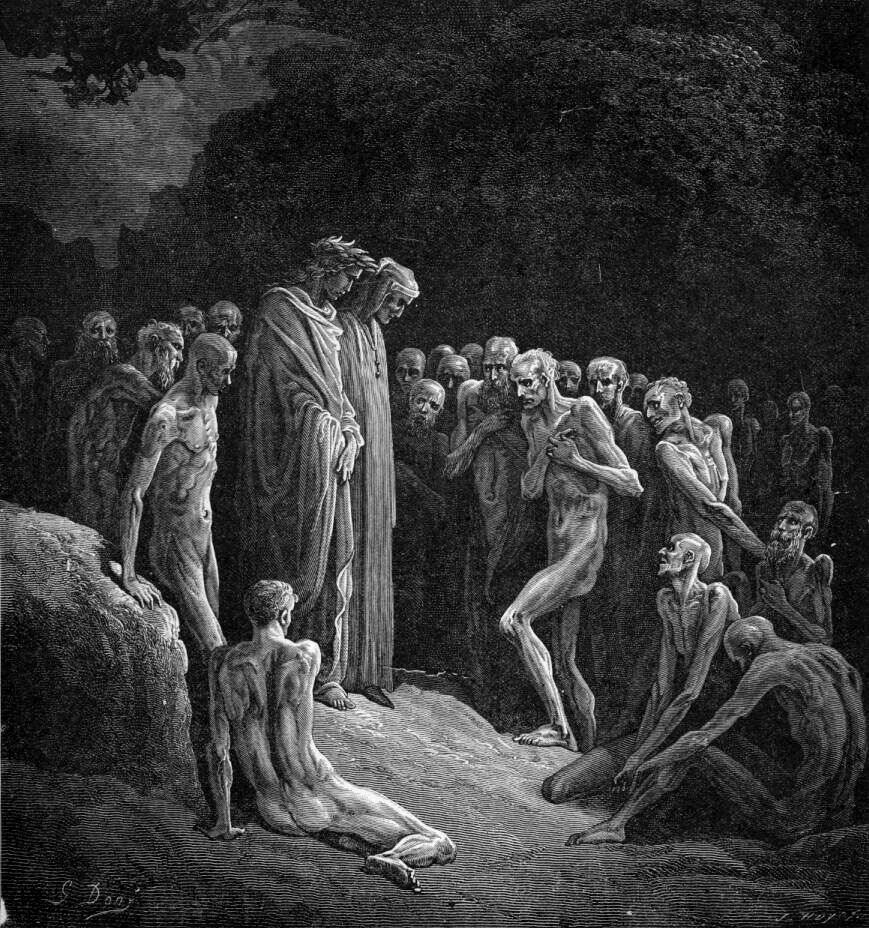

Ne li occhi era ciascuna oscura e cava,

palida ne la faccia, e tanto scema,

che da l’ossa la pelle s’informava[8].

Non credo che così a buccia strema

Erisittone fosse fatto secco,

per digiunar, quando più n’ebbe tema.

Io dicea fra me stesso pensando: ‘Ecco

la gente che perdé Ierusalemme,

quando Maria nel figlio diè di becco!’

Parean l’occhiaie anella sanza gemme:

chi nel viso de li uomini legge ‘omo’

ben avria quivi conosciuta l’emme.

Chi crederebbe che l’odor d’un pomo

sì governasse, generando brama,

e quel d’un’acqua, non sappiendo como?

Già era in ammirar che sì li affama,

per la cagione ancor non manifesta

di lor magrezza e di lor trista squama,

ed ecco del profondo de la testa

volse a me li occhi un’ombra e guardò fiso;

poi gridò forte: «Qual grazia m’è questa?».

Mai non l’avrei riconosciuto al viso;

ma ne la voce sua mi fu palese

ciò che l’aspetto in sé avea conquiso[9].

Questa favilla tutta mi raccese

mia conoscenza a la cangiata labbia,

e ravvisai la faccia di Forese.

«Deh, non contendere[10] a l’asciutta scabbia

che mi scolora», pregava, «la pelle,

né a difetto di carne ch’io abbia;

ma dimmi il ver di te, di’ chi son quelle

due anime che là ti fanno scorta;

non rimaner che tu non mi favelle!».

«La faccia tua, ch’io lagrimai già morta,

mi dà di pianger mo non minor doglia»,

rispuos’io lui, «veggendola sì torta.

Però mi dì, per Dio, che sì vi sfoglia;

non mi far dir mentr’io mi maraviglio,

ché mal può dir chi è pien d’altra voglia».

Ed elli a me: «De l’etterno consiglio

cade vertù ne l’acqua e ne la pianta

rimasa dietro ond’io sì m’assottiglio.

Tutta esta gente che piangendo canta

per seguitar la gola oltra misura,

in fame e ’n sete qui si rifà santa.

Di bere e di mangiar n’accende cura

l’odor ch’esce del pomo e de lo sprazzo

che si distende su per sua verdura[11].

E non pur una volta, questo spazzo

girando, si rinfresca nostra pena:

io dico pena, e dovrìa dir sollazzo,

ché quella voglia a li alberi ci mena

che menò Cristo lieto a dire ‘Elì’,

quando ne liberò con la sua vena[12]».

E io a lui: «Forese, da quel dì

nel qual mutasti mondo a miglior vita,

cinq’anni non son vòlti infino a qui.

Se prima fu la possa in te finita

di peccar più, che sovvenisse[13] l’ora

del buon dolor ch’a Dio ne rimarita,

come se’ tu qua sù venuto ancora[14]?

Io ti credea trovar là giù di sotto

dove tempo per tempo si ristora».

Ond’elli a me: «Sì tosto m’ha condotto

a ber lo dolce assenzo d’i martìri[15]

la Nella mia con suo pianger dirotto.

Con suoi prieghi devoti e con sospiri

tratto m’ha de la costa ove s’aspetta,

e liberato m’ha de li altri giri.

Tanto è a Dio più cara e più diletta

la vedovella mia, che molto amai,

quanto in bene operare è più soletta[16];

ché la Barbagia[17] di Sardigna assai

ne le femmine sue più è pudica

che la Barbagia dov’io la lasciai.

O dolce frate, che vuoì tu ch’io dica?

Tempo futuro m’è già nel cospetto,

cui non sarà quest’ora molto antica,

nel qual sarà in pergamo interdetto

a le sfacciate donne fiorentine

l’andar mostrando con le poppe il petto.

Quai barbare fuor mai, quai saracine,

cui bisognasse, per farle ir coperte,

o spiritali o altre discipline?

Ma se le svergognate fosser certe

di quel che ’l ciel veloce loro ammanna,

già per urlare avrian le bocche aperte;

ché se l’antiveder qui non m’inganna,

prima fien triste che le guance impeli

colui che mo si consola con nanna.

Deh, frate, or fa che più non mi ti celi!

vedi che non pur io, ma questa gente

tutta rimira là dove ’l sol veli».

Per ch’io a lui: «Se tu riduci a mente

qual fosti meco, e qual io teco fui,

ancor fia grave il memorar presente.

Di quella vita mi volse costui

che mi va innanzi, l’altr’ier, quando tonda

vi si mostrò la suora[18] di colui»,

e ’l sol mostrai; «costui per la profonda

notte menato m’ha d’i veri morti

con questa vera carne che ’l seconda.

Indi m’han tratto sù li suoi conforti,

salendo e rigirando la montagna

che drizza voi che ’l mondo fece torti.

Tanto dice di farmi sua compagna,

che io sarò là dove fia Beatrice;

quivi convien che sanza lui rimagna.

Virgilio è questi che così mi dice»,

e addita’lo; «e quest’altro è quell’ombra

per cui scosse dianzi ogne pendice

lo vostro regno, che da sé lo sgombra».

[1] Il singolare «fronda» vale, per sineddoche, il plurale «fronde».

[2] Antica forma di vocativo, ricalcata sul latino filiole.

[3] Nella cultura medievale era normale l’identificazione del poeta con il «savio», in quanto era ritenuto maestro di sapienza.

[4] Oltre alla metafora, consueta, dello sciogliere un nodo per indicare il pagamento del fio, dobbiamo aggiungere che il verbo latino solvo, -ere vale già di per sé «pagare (un debito)» (cfr. l’italiano moderno «solvibile», per indicare chi non debiti pregressi).

[5] Forma composta, dal verbo «re-stare», analogica alla forma semplice «stanno» (< stare), di contro al moderno «restano».

[6] Col valore di «passare oltre» e non di «passare attraverso», consueto nella lingua odierna.

[7] Col valore etimologico del latino miror, -ari, cioè «guardare con meraviglia», piuttosto che con quello moderno di «ammirare».

[8] Usato anch’esso col valore etimologico di «prendere/assumere una forma».

[9] Il participio passato «conquiso» (in forma moderna «conquistato») vale letteralmente «vinto», passando poi al valore di «devastato» e quindi a quello di «trasformato».

[10] Col valore etimologico del latino contendo, -ere, cioè «badare, fare attenzione».

[11] Come consueto nell’italiano antico, «verdura» vale genericamente tutto ciò che in natura è verde, e quindi foglie, erbe, alberi, cespugli, e non – come nell’uso moderno – solamente ciò che è commestibile.

[12] «Vena» vale qui, per metonimia, «sangue».

[13] Lectio difficilior, col valore di «venisse in soccorso», rispetto alla vulgata, ma facilior, «sorvenisse» («sopraggiungesse»).

[14] Usato, come ancora oggi in molte parlate della Lombardia orientale, col valore di «già».

[15] Figura retorica dell’ossimoro, che nasce dall’unione sintattica due termini tra loro opposti di significato: in questo caso tra «assenzio» (erba amarissima, usata spesso in farmacia e nella distillazione di liquori, tanto che il nome «vermut» traduce Wermut, nome tedesco dell’artemisia o assenzio) e l’aggettivo «dolce».

[16] Le terzine dedicate a Nella, moglie di Forese Donati, dipinta come donna, unica tra le fiorentine del tempo, pia ed onesta, sono state da alcuni commentatori intese come una sorta di «palinodia», cioè una retractatio poetica di quanto Dante aveva scritto di male sul conto della stessa donna nei sonetti giovanili (1293/96?) della cosiddetta «Tenzone tra Dante e Forese».

[17] Qui Dante sembra rifarsi all’etimologia, probabilmente corretta, di Barbagia dal latino Barbaria (< barbaries), cioè «terra di barbari».

[18] La luna, detta sorella («suora») del sole, in quanto nella mitologia greca Diana (la luna) ed Apollo (il sole) erano fratelli, figli entrambi di Latona e di Giove.