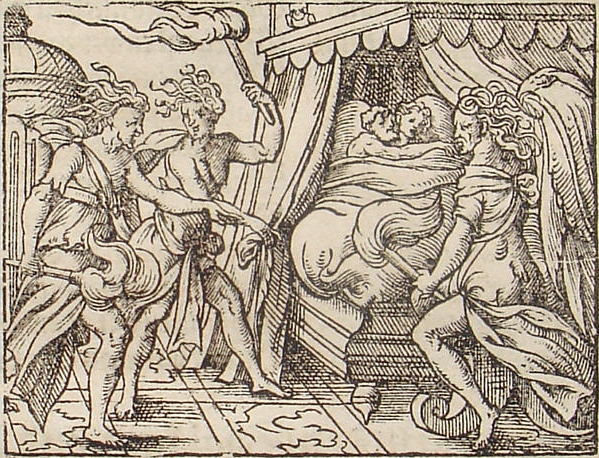

Virgil Solis (1514-1562), Le Eumenidi intorno al letto di Tereo e Progne, incisione

Ricorditi, lettor, se mai ne l’alpe[1]

ti colse nebbia per la qual vedessi

non altrimenti che per pelle talpe,

come, quando i vapori umidi e spessi

a diradar cominciansi, la spera

del sol debilemente entra per essi;

e fia la tua imagine leggera

in giugnere a veder com’io rividi

lo sole in pria, che già nel corcar era.

Sì, pareggiando[2] i miei co’ passi fidi

del mio maestro, usci’ fuor di tal nube

ai raggi morti già ne’ bassi lidi.

O imaginativa che ne rube

talvolta sì di fuor, ch’om non s’accorge

perché dintorno suonin mille tube,

chi move te, se ’l senso non ti porge?

Moveti lume che nel ciel s’informa,

per sé o per voler che giù lo scorge.

De l’empiezza di lei che mutò forma

ne l’uccel ch’a cantar più si diletta,

ne l’imagine mia apparve l’orma;

e qui fu la mia mente sì ristretta

dentro da sé, che di fuor non venìa

cosa che fosse allor da lei ricetta[3].

Poi piovve dentro a l’alta fantasia

un crucifisso dispettoso[4] e fero

ne la sua vista, e cotal si morìa;

intorno ad esso era il grande Assuero,

Estèr sua sposa e ’l giusto Mardoceo,

che fu al dire e al far così intero.

E come questa imagine rompeo

sé per sé stessa, a guisa d’una bulla

cui manca l’acqua sotto qual si feo,

surse in mia visione una fanciulla

piangendo forte, e dicea: «O regina,

perché per ira hai voluto esser nulla?

Ancisa t’hai per non perder Lavina;

or m’hai perduta! Io son essa[5] che lutto[6],

madre, a la tua pria ch’a l’altrui ruina».

Come si frange il sonno ove di butto

nova luce percuote il viso chiuso,

che fratto guizza[7] pria che muoia tutto;

così l’imaginar mio cadde giuso

tosto che lume il volto mi percosse,

maggior assai che quel ch’è in nostro uso.

I’ mi volgea per veder ov’io fosse,

quando una voce disse «Qui si monta»,

che da ogne altro intento mi rimosse;

e fece la mia voglia tanto pronta

di riguardar chi era che parlava,

che mai non posa, se non si raffronta.

Ma come al sol che nostra vista grava

e per soverchio sua figura vela,

così la mia virtù quivi mancava.

«Questo è divino spirito, che ne la[8]

via da ir sù ne drizza sanza prego,

e col suo lume sé medesmo cela.

Sì fa con noi, come l’uom si fa sego;

ché quale aspetta prego e l’uopo[9] vede,

malignamente già si mette al nego.

Or accordiamo a tanto invito il piede;

procacciam di salir pria che s’abbui,

ché poi non si poria, se ’l dì non riede».

Così disse il mio duca, e io con lui

volgemmo i nostri passi ad una scala;

e tosto ch’io al primo grado fui,

senti’mi presso quasi un muover d’ala

e ventarmi nel viso e dir: ‘Beati

pacifici, che son sanz’ira mala[10]!’.

Già eran sovra noi tanto levati

li ultimi raggi che la notte segue,

che le stelle apparivan da più lati.

‘O virtù mia, perché sì ti dilegue?’,

fra me stesso dicea, ché mi sentiva

la possa de le gambe posta in triegue.

Noi eravam dove più non saliva

la scala sù, ed eravamo affissi,

pur come nave ch’a la piaggia arriva.

E io attesi un poco, s’io udissi

alcuna cosa nel novo girone;

poi mi volsi al maestro mio, e dissi:

«Dolce mio padre, dì , quale offensione

si purga qui nel giro dove semo?

Se i piè si stanno, non stea tuo sermone».

Ed elli a me: «L’amor del bene, scemo

del suo dover, quiritta[11] si ristora;

qui si ribatte il mal[12] tardato remo.

Ma perché più aperto intendi ancora,

volgi la mente a me, e prenderai

alcun buon frutto di nostra dimora».

«Né creator né creatura mai»,

cominciò el, «figliuol, fu sanza amore,

o naturale o d’animo[13]; e tu ’l sai.

Lo naturale è sempre sanza errore,

ma l’altro puote errar per malo obietto

o per troppo o per poco di vigore.

Mentre ch’elli è nel primo ben diretto,

e ne’ secondi sé stesso misura,

esser non può cagion di mal diletto;

ma quando al mal si torce, o con più cura

o con men che non dee corre nel bene,

contra ’l fattore adovra sua fattura.

Quinci comprender puoi ch’esser convene

amor sementa in voi d’ogne virtute

e d’ogne operazion che merta pene.

Or, perché mai non può da la salute

amor del suo subietto volger viso,

da l’odio proprio son le cose tute;

e perché intender non si può diviso,

e per sé stante, alcuno esser dal primo,

da quello odiare ogne effetto[14] è deciso[15].

Resta, se dividendo bene stimo,

che ’l mal che s’ama è del prossimo; ed esso

amor nasce in tre modi in vostro limo.

E’ chi, per esser suo vicin soppresso,

spera eccellenza, e sol per questo brama

ch’el sia di sua grandezza in basso messo;

è chi podere, grazia, onore e fama

teme di perder perch’altri sormonti,

onde s’attrista sì che ’l contrario ama;

ed è chi per ingiuria par ch’aonti[16],

sì che si fa de la vendetta ghiotto,

e tal convien che ’l male altrui impronti[17].

Questo triforme amor qua giù di sotto

si piange; or vo’ che tu de l’altro intende,

che corre al ben con ordine corrotto.

Ciascun confusamente un bene apprende

nel qual si queti l’animo, e disira;

per che di giugner lui ciascun contende.

Se lento amore a lui veder vi tira

o a lui acquistar, questa cornice,

dopo giusto penter[18], ve ne martira.

Altro ben è che non fa l’uom felice;

non è felicità, non è la buona

essenza, d’ogne ben frutto e radice.

L’amor ch’ad esso troppo s’abbandona,

di sovr’a noi si piange per tre cerchi;

ma come tripartito si ragiona,

tacciolo, acciò che tu per te ne cerchi».

[1] Vale, per metonimia, «montagna».

[2] Il verbo «pareggiare» vale qui «andare di pari passo, camminare a fianco», invece che dietro le spalle, come Dante aveva fatto fino a quel momento a causa della fitta nebbia.

[3] Latinismo dotto (< verbo recipere, «ricevere») che vale appunto «ricevuta». Con tale significato troviamo, oggi, il vocabolo «ricetta (medica)», che indica appunto un ordine (anticamente) ricevuto dal farmacista per spedire il preparato; tale valore appare anche dalla formula R(E)C («recipe») con cui si aprivano le prescrizioni da parte del medico, tanto che in vari dialetti italiani (ma anche in toscano) si usava ancora nell’Ottocento il termine «recipe» per indicare appunto la «ricetta».

[4] Nel senso, già incontrato nell’episodio di Farinata nell’Inferno («con gran dispitto»), di «sdegnoso».

[5] Equivale al latino ipsa, col valore di «proprio colei, quella stessa».

[6] Il verbo «luttare» (< lat. luctus, «lutto, dolore»), termine molto raro anche nell’italiano antico, significa «provare dolore, piangere».

[7] «Guizza», detto del sonno che fugge, ricorda – secondo alcuni commentatori – il serpit («serpeggia») virgiliano (En. c. II), riferito sempre al sonno, che però sta sopraggiungendo.

[8] Raro esempio di rima composta.

[9] Latinismo (< opus) col valore di «necessità, bisogno». Lo troviamo ancora oggi nella forma, tuttavia ormai rara, «è d’uopo» («bisogna, è necessario»).

[10] L’aggiunta dell’aggettivo «mala» è necessaria per distinguere – come fa San Tommaso d’Aquino – l’ira buona (cioè lo sdegno di fronte al peccato, come nell’episodio evangelico della cacciata dei mercanti dal Tempio) e quella malvagia (la vera e propria ira).

[11] Avverbio toscano arcaico, col valore di «proprio qui».

[12] Aggettivo usato come prefissoide peggiorativo, come anche in «malnato», «malcreato» (e poi l’astratto «malacreanza»).

[13] Traduce la formula scolastica ex animo, per indicare l’amore voluto e scelto, di contro a quello naturale,

[14] Altro termine di origine scolastica: la creatura è effetto (effectum) della sua causa, cioè di Dio, suo creatore.

[15] Latinismo dotto (< decidere, «tagliare»), col valore di «distolto, separato».

[16] Verbo intransitivo con valore riflessivo: «si sdegni».

[17] Alcuni commentatori lo fanno derivare da «pronto», dandogli quindi il valore di «stimolare, rendere pronto»; altri invece da «impronta», col significato di «imprimere». Pare tuttavia preferibile la prima interpretazione.

[18] Infinito presente con valore sostantivato, «il pentirsi», cioè «il pentimento».