L’autentico interesse verso le tematiche ambientali e, dunque, l’effettiva salvaguardia della natura in senso meramente naturalistico devono essere affrontati con sano realismo, in modo da escludere gli animi fin troppo accesi animati da ideologie dal vezzo politico. Non sarà la macchina elettrica a salvare il pianeta e nemmeno chi acquista prodotti bio, ma chi ancora ha la voglia e la dedizione di prendere una zappa e coltivarsi qualcosa per sé: fatica, dunque, e concretezza. Non si fraintenda la critica: il ritorno materiale alla terra non è né possibile né desiderabile per tutti, ma quello che a tutti è necessario è la creazione di un ordine sociale nel quale ciascuno si senta legato a qualcosa di concreto e al suo compito in modo vitale, disabituandosi alla pigrizia di delegare sempre tutto agli altri; solo allora si potrà difendere e conservare. Non esiste indipendenza assoluta, solo una interdipendenza; quella che oggi millantano come indipendenza è una subordinazione ad agenti che propagano principi e soluzioni sempre più distanti dalla realtà vissuta delle singole persone.

Che cosa c’entra questo con l’ambientalismo? Questo movimento che si pone come fine quello di risanare il rapporto tra l’uomo e l’ambiente in relazione ai problemi dell’inquinamento, del degrado ambientale e dello sfruttamento delle risorse naturali, è anche spesso connesso a movimenti che nulla dicono o, al contrario, favoriscono lo sradicamento dell’individuo dalla propria terra, in senso sia fisico che culturale e dal senso di appartenenza familiare. In altre parole, come può una società atomizzata e individualista conservare l’ambiente? Come fa una società a difendere la natura in senso biologico e meramente naturalistico, se essa stessa ha messo in discussione la stessa natura umana?

Che cosa c’entra questo con l’ambientalismo? Questo movimento che si pone come fine quello di risanare il rapporto tra l’uomo e l’ambiente in relazione ai problemi dell’inquinamento, del degrado ambientale e dello sfruttamento delle risorse naturali, è anche spesso connesso a movimenti che nulla dicono o, al contrario, favoriscono lo sradicamento dell’individuo dalla propria terra, in senso sia fisico che culturale e dal senso di appartenenza familiare. In altre parole, come può una società atomizzata e individualista conservare l’ambiente? Come fa una società a difendere la natura in senso biologico e meramente naturalistico, se essa stessa ha messo in discussione la stessa natura umana?

La lettura «Ritorno al reale» (1943) di Gustave Thibon (1903-2001) sovviene da rimedio a molte posizioni ambientaliste: un autore che è stato definito positivamente filosofo contadino, un appellativo che derivò dal suo vissuto in un villaggio campagnolo francese, dove condusse una vita dedita allo studio, alla scrittura e alla coltivazione della terra. Il suo rapporto concreto con la terra e, dunque, con le fatiche del contadino, che non furono mai dei vagheggiamenti letterari (di tipo idilliaco bucolico per intendersi), costituiscono l’emblema del suo realismo e della sua filosofia. Un insegnamento autentico e realista lo può, dunque, offrire la vita contadina.

Prima di osservare la realtà contadina è necessario partire dalla realtà che si vive nelle città moderne: la maggioranza delle persone vive negli agglomerati urbani o anche in piccoli centri dove non sarà difficile scorgere l’attitudine a delegare molteplici mansioni: il lavoro e lo sforzo umano è dedito solo ad acquisire uno stipendio che poi ripagherà tutti i bisogni vitali. «L’uomo che possiede denaro non ha bisogno dell’aiuto spontaneo dei suoi simili: gli basta pagare per ottenere tutti i servizi che potrebbe ricevere dal suo ambiente naturale»[1]. Il denaro crea questa pseudo-indipendenza a cui consegue una rottura dei legami sociali: chi possiede solo denaro (giacché la critica si rivolge alla supremazia e non all’esistenza di una cospicua base finanziaria) può disinteressarsi di tutti: «il suo denaro, che si conserva senza l’aiuto di nessuno, lo seguirà sempre e dovunque; costui sì è veramente “ritirato dalla partita”»[2]. La superiorità puramente economica divide gli uomini.

«Un signore medievale, un santo, un artista, un semplice contadino legato ai campi paterni e con una famiglia sulle spalle non ammucchiavano certo denaro. Ma accumulavano ben altro: un capitale di virtù, di tradizioni, di buoni costumi, per non parlare di riserve materiali, ma vitali, come le terre, le case e i loro arredi. Uomini come quelli sapevano resistere al richiamo dell’immediata attrattiva, sapevano privarsi qualcosa oggi (si pensi ai sacrifici di un cavaliere, di un asceta, di un semplice padre di famiglia), in funzione di un futuro da difendere e da fecondare. Lo spirito di economia, nel senso più alto del termine, si confonde con lo spirito di fedeltà e sacrificio. La borghesia del XIX secolo ha teso a sostituire alle riserve vitali e spirituali dei secoli precedenti la riserva-denaro»[3].

La riserva-denaro ha fatto perdere il senso dei beni reali. «Come i falsi ideali, le false promesse dei ciarlatani della finanza o della politica si rivelano in tutto il loro nulla, di fronte alla più piccola zolla di terra in cui spunta il grano! La terra non fa promesse vane. Gli umili beni che essa produce, sono beni autentici e necessari, che si confondono con la carne e il sangue dell’uomo. E sono anche i frutti dello sforzo umano, poiché Dio ha fidanzato il suolo al sudore dei figli di Adamo.

[…]

La terra non mente e non permette all’uomo di mentire: essa guarisce l’uomo dalla menzogna. In altri campi ci si può pascere di illusioni, circondare di un falso prestigio, incutere rispetto agli altri e a sé stessi. Questa possibilità di illusione non esiste nella vita dei campi. Non si inganna la terra, non la si paga con parole; nessun prestigio, nessuna seduzione hanno presa su di lei; il valore intrinseco del lavoratore si inscrive nel risultato del suo lavoro. Altrove si può vivere e prosperare con la menzogna; qui nessun intrigo, nessuna apparenza ingannatrice sono possibili, ma la qualità dello sforzo umano è manifesta agli sguardi di tutti. Avete piantato dei cavoli: questi cavoli, cresciuti bene o male, sono delle realtà che vi giudicano, e si tratta di un verdetto senza appello. Un fariseo, un utopista non sono concepibili nell’agricoltura»[4].

Daniel Ridgway Knight (1839-1924), Coffee in the garden, olio su tela, Collezione privata

Ciò che costituisce il realismo del lavoro agricolo è il fatto che questo lavoro si esercita solo su cose della natura le quali non si potranno cambiare, alle quali semmai ci si deve conformare.

Secondo le necessità della stagione, il contadino è consapevole che il buon raccolto richiederà il suo sforzo e baderà bene nel non lasciare il terreno incolto e alla rappresaglia delle erbacce. Si produce, al di là di ogni calcolo materiale, una sorta di simbiosi fra la terra e l’uomo, pur in condizioni durissime, rende il lavoro spontaneo quanto una funzione naturale. «“Bisogna pure che il lavoro venga fatto!” Quell’uomo non era né povero né avido, ma la sua vigna era come un essere vivente che non aveva altri che lui al mondo e che lo chiamava…»[5].

A partire da una centralizzazione così stretta a livello statale ed a livello economico, si è perso questo legame così stretto tra l’uomo e il suo compito. «L’operaio e l’impiegato anonimi di una grande officina o di una grande amministrazione non possono prendere coscienza in modo così intimo della necessità del loro compito; fra gli ingranaggi intercambiabili, essi hanno piuttosto l’impressione che l’immensa macchina di cui fanno parte girerebbe ugualmente anche senza di loro, e quest’impressione è sufficiente ad indebolire in modo considerevole il senso dello sforzo personale e del sacrificio»[6].

Più l’uomo si sente votato al suo compito, più conterà su sé stesso; al contrario, più viene separato, più tenderà a scaricare le responsabilità sugli altri. Una società in cui tutti si aspettano beni e servizi dai meccanismi di produzione del sistema (sia esso statalista o liberista) è una società molto più serva che libera, perché abitua gli esseri umani ad essere incapaci a provvedere a sé stessi.

Nell’era industriale questa interdipendenza tra uomo e terra è venuta a mano a mano a scemare, tanto che nella nostra società, il settore primario (quello che comprende agricoltura e allevamento) ricopre i livelli più bassi nel sistema economico-produttivo. Masse di individui dipendono a livello alimentare da grosse produzioni agricole completamente slegate dal territorio in cui vivono. Il bisogno massificato della popolazione di essere sfamata ha massificato la produzione. Queste grosse produzioni a loro volta vengono rielaborate dalle industrie alimentari ed infine raggiungono i supermercati dove verranno necessariamente acquistati dalle famiglie. Questo sistema ha bisogno di tante risorse sia energetiche che di materie prime ed infine di forza lavoro manuale. Tutto ciò, di conseguenza, ridisegna l’ambiente secondo queste esigenze. Non può che essere così. Un serio ambientalista, se così si può chiamare, allora, dovrebbe avere il coraggio di mettere in discussione questo processo, in favore di un ritorno ad una visione tradizionale della vita. Griderebbero subito: «ma si ritornerebbe al medioevo»; chiaramente si delineerebbe uno scenario inedito, date le conoscenze tecniche tramandate dalla rivoluzione industriale e digitale. Cogliere, però, il significato della stretta interdipendenza tra l’uomo e la terra aiuta a comprendere meglio le funzioni sociali del primo, nonché la natura e l’autenticità delle tradizioni tramandate nel corso della storia.

«Se la terra dà all’uomo il senso dello sforzo personale, gli insegna anche la virtù complementare, ai nostri giorni forse ancora più dimenticata: l’abbandono al destino, la sana pazienza, la sana rassegnazione»[7]

«Se la terra dà all’uomo il senso dello sforzo personale, gli insegna anche la virtù complementare, ai nostri giorni forse ancora più dimenticata: l’abbandono al destino, la sana pazienza, la sana rassegnazione»[7]

La maggior parte delle attività lavorative svolte, siano esse industriali, commerciali o professioni liberali, pur virtuose che siano, hanno a che vedere con imprevisti umanamente superabili, i quali sono risolvibili attraverso l’intelligenza e la furbizia umana. Queste non sono sottoposte a fatalità ineluttabili e il successo è attribuibile alla posizione e allo sforzo umano. In questo modo gli uomini vengono abituati a contare su una ricompensa pressoché automatica, mancando di elasticità di fronte ai colpi più imprevedibili e, in caso di seri insuccessi, facilmente si inaspriscano e si ribellino.

L’attivismo positivista di tipo americano, carico di fede nell’onnipotenza e nelle indefinite possibilità dello sforzo umano, non si può attribuire allo stesso modo alla vita dei campi. Qui nulla è dovuto, tutto è donato. I migliori sforzi non servono nulla, senza la benevolenza delle forze e del cielo e della terra, la cui influenza nessuno può prevedere o dirigere.

«Il contadino acquista necessariamente un’elasticità e una resistenza alla prova, che un qualsiasi abitante delle città, corazzato di assicurazioni di ogni specie, non è più capace neppure di immaginare.

[…] È appunto questa mescolanza di passività e di attività, di abbandono al destino e di sforzo personale, che costituisce la pienezza unica della vita agricola»[8].

L’essenza della vita agricola racchiude i due poli opposti a cui la natura umana è sottoposta: l’uso della libertà, la quale è legata all’azione e alla volontà umana, carica anche di fatica e sacrificio, e, dall’altra parte, l’accettazione della necessità. L’uomo è colui che allo stesso tempo vuole e accetta. La terra non può nulla senza di lui ed egli non può nulla senza la terra. La vita rurale è una splendida riserva di vita religiosa che si mantiene quanto più un popolo si tiene legato ai propri possedimenti terrieri, alle proprie radici e alle tradizioni. La vita rurale, checché se ne dica, è un esempio di libertà: «la pazienza del contadino deriva anche in gran parte dal fatto che egli dipende molto poco dalla società, dal fatto che non è né comandato né ricompensato dagli uomini. L’uomo dei campi obbedisce soltanto all’opera delle sue mani e alle forze extra-umane (vicissitudini del clima, ritmo delle stagioni ecc…) che lo aiutano o lo ostacolano in quest’opera; in ultima analisi obbedisce soltanto alla necessità»[9].

Jean-François Millet (1814-1875), L’Angelus (1858-1859), olio su tela, Museo d’Osay, Parigi

Thibon, nella semplicità delle sue enunciazioni, è riuscito ad esprimere concetti carichi di significato filosofico, una filosofia, certo, anti-moderna: anti-idealista e anti-nichilista; non insegue utopie, non si avvicina neanche agli scettici e, dunque, non è neanche relativista. Una filosofia che intende ancora affermare l’esistenza di una Verità, tale da essere compresa dall’essere umano. Sono parole che illuminano anche persone di poca fede, ma che sanno mostrare l’evidenza di un ordine. Thibon è un filosofo cristiano, per cui per Fede non intende l’evasione dalla realtà: la vita terrena è chiamata a realizzare in parte le glorie ultraterrene: «le cose supreme non si espandono che dall’altro lato della tomba. Ma esse cominciano quaggiù e il loro fragile seme è nei nostri cuori, e nulla fiorisce nel cielo che non sia almeno germogliato sulla terra»[10].

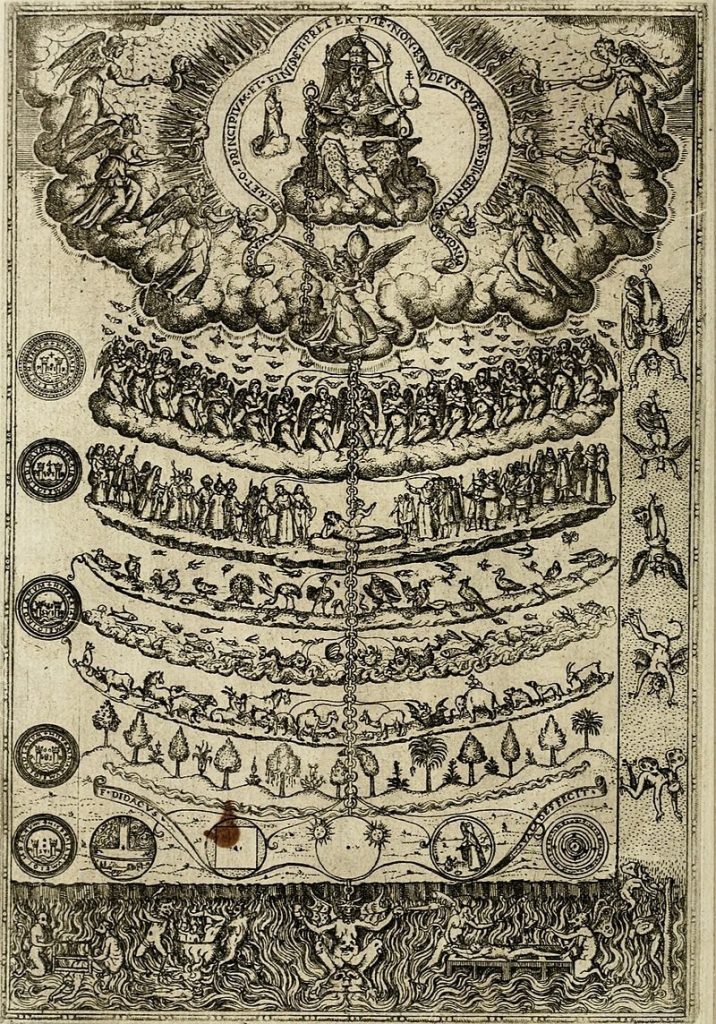

Per ritornare sull’ambientalismo, è necessario comprendere che ciò che muove questi movimenti e le relative politiche ha alla base un pensiero che prende origine da una eversione della condizione umana: è quel pensiero umano che innanzitutto ha divinizzato l’uomo stesso, con l’idea di poter creare e trasformare il sé e l’intorno in qualsiasi cosa voglia, screditando l’ordine naturale che è ontologico ed immodificabile dall’uomo stesso. Dall’uomo-creatura è passati all’uomo creatore e, dunque, anche all’uomo-distruttore: ciò che crea può anche distruggere, in totale assenza di limiti. L’ideologia ambientalista è pura menzogna, se non si comprende che l’uomo è richiamato concepirsi creatura in un ordine gerarchico e come tale anche custode dei suoi legami più vitali.

Fray Diego Valadés (1553-1582), La grande catena dell’essere della Rhetorica Christiana (1579), incisione su rame

[1] Gustave Thibon, Ritorno al reale, Effedieffe, 1998, Capitolo «Comunità di destino», p. 136.

[2] Ivi, p.137

[3] Ivi, Capitolo «Dello spirito di economia» p. 20.

[4] Ivi, pp. 164-165

[5] Ivi, p.168.

[6] Ivi, p.169.

[7] Ivi, p.171.

[8] Ivi, p.172.

[9] Ivi, p.173.

[10] Gustave Thibon, La scala di Giacobbe, Anonima Veritas, Roma 1947, p. 102.