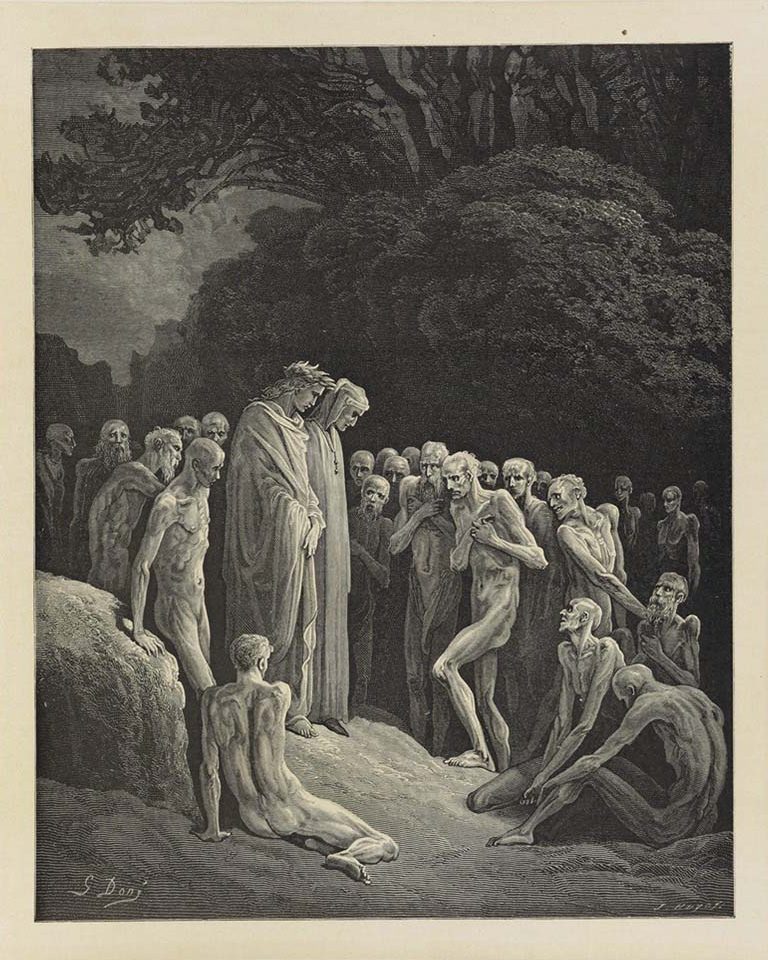

Gustave Doré (1832-1883), I golosi della VI Cornice (1861)

Né ’l dir l’andar, né l’andar lui[1] più lento

facea, ma ragionando andavam forte,

sì come nave pinta da buon vento;

e l’ombre, che parean cose rimorte,

per le fosse de li occhi ammirazione

traean di me, di mio vivere accorte.

E io, continuando al mio sermone,

dissi: «Ella sen va sù forse più tarda

che non farebbe, per altrui cagione.

Ma dimmi, se tu sai, dov’è Piccarda;

dimmi s’io veggio da notar persona

tra questa gente che sì mi riguarda».

«La mia sorella, che tra bella e buona

non so qual fosse più, triunfa[2] lieta

ne l’alto Olimpo già di sua corona».

Sì disse prima; e poi: «Qui non si vieta

di nominar ciascun, da ch’è sì munta

nostra sembianza via per la dieta.

Questi», e mostrò col dito, «è Bonagiunta,

Bonagiunta da Lucca; e quella faccia

di là da lui più che l’altre trapunta

ebbe la Santa Chiesa in le sue braccia:

dal Torso fu, e purga per digiuno

l’anguille di Bolsena e la vernaccia».

Molti altri mi nomò ad uno ad uno;

e del nomar parean tutti contenti,

sì ch’io però non vidi un atto bruno.

Vidi per fame a vòto usar li denti

Ubaldin da la Pila e Bonifazio

che pasturò[3] col rocco[4] molte genti.

Vidi messer Marchese, ch’ebbe spazio

già di bere a Forlì con men secchezza,

e sì fu tal, che non si sentì sazio.

Ma come fa chi guarda e poi s’apprezza

più d’un che d’altro, fei a quel da Lucca,

che più parea di me aver contezza.

El mormorava; e non so che «Gentucca[5]»

sentiv’io là, ov’el sentia la piaga

de la giustizia che sì li pilucca.

«O anima», diss’io, «che par sì vaga

di parlar meco, fa sì ch’io t’intenda,

e te e me col tuo parlare appaga».

«Femmina è nata, e non porta ancor benda»,

cominciò el, «che ti farà piacere

la mia città, come ch’om la riprenda.

Tu te n’andrai con questo antivedere:

se nel mio mormorar prendesti errore,

dichiareranti ancor le cose vere.

Ma dì s’i’ veggio qui colui che fore

trasse le nove rime, cominciando

‘Donne ch’avete intelletto d’amore’».

E io a lui: «I’ mi son un che, quando

Amor mi spira, noto, e a quel modo

ch’e’ ditta[6] dentro vo significando».

«O frate, issa vegg’io», diss’elli, «il nodo

che ’l Notaro e Guittone e me ritenne

di qua dal dolce stil novo ch’i’ odo!

Io veggio ben come le vostre penne[7]

di retro al dittator sen vanno strette,

che de le nostre certo non avvenne;

e qual più a gradire[8] oltre si mette,

non vede più da l’uno a l’altro stilo»;

e, quasi[9] contentato, si tacette[10].

Come li augei che vernan lungo ’l Nilo,

alcuna volta in aere fanno schiera,

poi volan più a fretta e vanno in filo,

così tutta la gente che lì era,

volgendo ’l viso, raffrettò suo passo,

e per magrezza e per voler leggera.

E come l’uom che di trottare è lasso,

lascia andar li compagni, e sì passeggia

fin che si sfoghi l’affollar[11] del casso,

sì lasciò trapassar la santa greggia

Forese, e dietro meco sen veniva,

dicendo: «Quando fia ch’io ti riveggia?».

«Non so», rispuos’io lui, «quant’io mi viva;

ma già non fia il tornar mio tantosto,

ch’io non sia col voler prima a la riva;

però che ’l loco u’[12] fui a viver posto,

di giorno in giorno più di ben si spolpa,

e a trista ruina par disposto».

«Or va», diss’el; «che quei che più n’ha colpa,

vegg’io a coda d’una bestia tratto

inver’ la valle ove mai non si scolpa.

La bestia ad ogne passo va più ratto,

crescendo sempre, fin ch’ella il percuote,

e lascia il corpo vilmente disfatto.

Non hanno molto a volger quelle ruote»,

e drizzò li ochi al ciel, «che ti fia chiaro

ciò che ’l mio dir più dichiarar[13] non puote.

Tu ti rimani omai; ché ’l tempo è caro

in questo regno, sì ch’io perdo troppo

venendo teco sì a paro a paro».

Qual esce alcuna volta di gualoppo

lo cavalier di schiera che cavalchi,

e va per farsi onor del primo intoppo,

tal si partì da noi con maggior valchi;

e io rimasi in via con esso[14] i due

che fuor del mondo sì gran marescalchi[15].

E quando innanzi a noi intrato fue,

che li occhi miei si fero a lui seguaci,

come la mente a le parole sue,

parvermi i rami gravidi e vivaci

d’un altro pomo, e non molto lontani

per esser pur allora vòlto in laci[16].

Vidi gente sott’esso alzar le mani

e gridar non so che verso le fronde,

quasi bramosi fantolini e vani,

che pregano, e ’l pregato non risponde,

ma, per fare esser ben la voglia acuta,

tien alto lor disio e nol nasconde.

Poi si partì sì come ricreduta;

e noi venimmo al grande arbore adesso,

che tanti prieghi e lagrime rifiuta.

«Trapassate oltre sanza farvi presso:

legno[17] è più sù che fu morso da Eva,

e questa pianta si levò da esso»

Sì tra le frasche non so chi diceva;

per che Virgilio e Stazio e io, ristretti,

oltre andavam dal lato che si leva.

«Ricordivi», dicea, «d’i maladetti

nei nuvoli formati, che, satolli[18],

Teseo combatter co’ doppi petti;

e de li Ebrei ch’al ber si mostrar molli,

per che no i volle Gedeon compagni,

quando inver’ Madian discese i colli».

Sì accostati a l’un d’i due vivagni

passammo, udendo colpe de la gola

seguite già da miseri guadagni.

Poi, rallargati per la strada sola,

ben mille passi e più ci portar oltre,

contemplando ciascun sanza parola.

«Che andate pensando sì voi sol tre?».

sùbita voce disse; ond’io mi scossi

come fan bestie spaventate e poltre[19].

Drizzai la testa per veder chi fossi;

e già mai non si videro in fornace

vetri o metalli sì lucenti e rossi,

com’io vidi un che dicea: «S’a voi piace

montare in sù, qui si convien dar volta;

quinci si va chi vuole andar per pace».

L’aspetto suo m’avea la vista tolta;

per ch’io mi volsi dietro a’ miei dottori,

com’om che va secondo ch’elli ascolta.

E quale, annunziatrice de li albori,

l’aura di maggio movesi e olezza,

tutta impregnata da l’erba e da’ fiori;

tal mi senti’ un vento dar per mezza

la fronte, e ben senti’ mover la piuma,

che fé sentir d’ambrosia l’orezza.

E senti’ dir: «Beati cui alluma

tanto di grazia, che l’amor del gusto

nel petto lor troppo disir non fuma,

esuriendo[20] sempre quanto è giusto!».

[1] A differenza dell’uso moderno, «lui» è usato anche per una cosa (in questo caso il discorrere, il parlare).

[2] È termine del lessico religioso per indicare il godimento della beatitudine eterna, come anche le espressioni «Chiesa trionfante» o «Trionfo dei Santi» per indicare il Paradiso.

[3] Il verbo «pasturare» è un hapax dantesco (si trova infatti solamente in questo passo) e significa, secondo la maggioranza dei commentatori, semplicemente «essere pastore» (nel senso religioso dell’espressione); tuttavia, alcuni interpreti lo intendono col valore ironico di «mantenere (una schiera di cortigiani)».

[4] Dal persiano rokh («torre»), da cui anche il verbo scacchistico «arroccare», dovrebbe riferirsi al fatto che il pastorale dei vescovo di Ravenna presenta sulla sua cima una sorta di prisma esagonale al posto del consueto ricciolo. Sarebbe invece da scartare un’altra ipotesi secondo cui «rocco» verrebbe dal tardo latino roccus (o rochus), cioè una sorta di veste ecclesiastica (cfr. il termine «rocchetto», cioè una sopravveste liturgica usata dal Papa e da alti prelati, oppure una sorta di mantello).

[5] È ormai accettata l’interpretazione di questo termine come nome proprio di una donna lucchese che Dante conoscerà durante il suo esilio. Da scartare quindi sia l’ipotesi che stia per «Gentuccia», cioè «gente di poco conto» con cui l’anima di Bonagiunta doveva condividere la pena o ancora un riferimento ai nemici di Dante, oppure ancora per «Gente ucca», cioè la gente biasima (dal verbo uccare < prov. uchar) la città di Lucca.

[6] Dal verbo latino dicto, -are (frequentativo di dico, -ere), col valore di «dire ripetutamente» e poi «dettare». Il termine dictator, quindi, dal valore di «colui che dice cosa si deve scrivere» passa poi a quello politico di «dittatore».

[7] A differenza di quanto credono alcuni commentatori, che pensano alle «ali», vedendo nella figura del poeta una sorta di essere quasi angelico in grado di volare, «penne» qui vale sic et simpliciter gli «strumenti per scrivere».

[8] Dal verbo latino gradior, -iri, vale «passare oltre, procedere», ed è lectio difficilior rispetto alla vulgata «riguardare».

[9] Col valore del latino qua si («come se fosse»), e quindi non limitativo, come nell’uso attuale.

[10] Come già in altri casi, abbiamo la forma debole del passato remoto («tacette») per quella, più comune, forte («tacque»).

[11] Etimologicamente (< latino follis, «mantice») vale «soffiare come un mantice», e quindi «ansare, ansimare».

[12] Forma apocopata dal latino ubi (> ove).

[13] Etimologicamente (< latino clarus, «chiaro») vale «rendere chiaro, rendere palese».

[14] Uso arcaico per rafforzare la preposizione «con»: vale «solo con i due» (cfr. anche «sottesso» e «sovresso» per «proprio sotto» e «proprio sopra»).

[15] Forma arcaica per «marescialli», dal tardo latino mariscalcus ed il lat. medievale marscalchus, dal franco marhskalk, cioè letteralmente «servo (skalk) del cavallo» (marh; cfr. inglese mod. mare, «giumenta»). Il termine in italiano mantiene due significati: sottufficiale dell’esercito e comandante supremo (Gran Maresciallo d’Italia).

[16] Dal latino illac, vale semplicemente «là».

[17] «Legno» vale qui, per metonimia, «albero».

[18] Dal latino satullus (diminutivo di satur, a sua volta dalla radice sat-, «abbondante», che troviamo in forme quali satis-facio), vale «pieno», sottintendendo qui «di vino» e quindi «ubriaco».

[19] Due le possibili interpretazioni: da «polledre», per «puledre» (e quindi «giovani»), oppure (e più probabile) dal latino putris, «putrido, molle», e quindi «debole, pigro».

[20] Latinismo dotto dal verbo esurio, -ire («aver fame»).