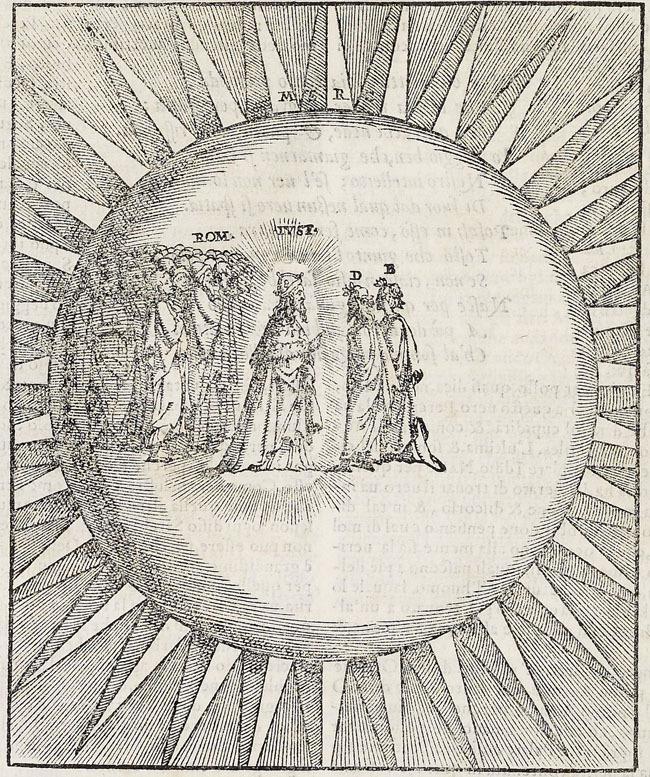

Alessandro Vellutello (Lucca 1473 – ?), Vellutello, Cielo di Mercurio; Incontro con Giustiniano e Romeo di Villanova, incisione, 1544, Venezia

«Poscia che Costantin l’aquila volse[1]

contr’al corso del ciel, ch’ella seguio

dietro a l’antico che Lavina tolse,

cento e cent’anni e più l’uccel di Dio

ne lo stremo d’Europa si ritenne,

vicino a’ monti de’ quai prima uscìo;

e sotto l’ombra de le sacre penne

governò ’l mondo lì di mano in mano,

e, sì cangiando, in su la mia pervenne.

Cesare fui e son Iustiniano[2],

che, per voler del primo amor ch’i’ sento,

d’entro le leggi trassi il troppo e ’l vano.

E prima ch’io a l’ovra fossi attento,

una natura in Cristo esser, non piùe,

credea, e di tal fede era contento;

ma ’l benedetto Agapito, che fue

sommo pastore, a la fede sincera

mi dirizzò con le parole sue.

Io li credetti; e ciò che ’n sua fede[3] era,

vegg’io or chiaro sì, come tu vedi

ogni contradizione e falsa e vera[4].

Tosto che con la Chiesa mossi i piedi[5],

a Dio per grazia piacque di spirarmi

l’alto lavoro, e tutto ’n lui mi diedi;

e al mio Belisar commendai[6] l’armi,

cui la destra del ciel[7] fu sì congiunta,

che segno fu ch’i’ dovessi posarmi.

Or qui a la question prima s’appunta[8]

la mia risposta; ma sua condizione

mi stringe a seguitare alcuna giunta,

perché tu veggi con quanta ragione[9]

si move contr’al sacrosanto segno

e chi ’l s’appropria e chi a lui s’oppone.

Vedi quanta virtù l’ha fatto degno

di reverenza; e cominciò da l’ora

che Pallante morì per darli regno.

Tu sai[10] ch’el fece in Alba sua dimora

per trecento anni e oltre, infino al fine

che i tre a’ tre pugnar per lui ancora.

E sai ch’el fé dal mal de le Sabine

al dolor di Lucrezia in sette regi,

vincendo intorno le genti vicine.

Sai quel ch’el fé portato da li egregi[11]

Romani incontro a Brenno, incontro a Pirro,

incontro a li altri principi e collegi[12];

onde Torquato e Quinzio, che dal cirro

negletto[13] fu nomato, i Deci e ’ Fabi

ebber la fama che volontier mirro[14].

Esso atterrò l’orgoglio de li Aràbi[15]

che di retro ad Annibale passaro

l’alpestre rocce, Po, di che tu labi[16].

Sott’esso giovanetti triunfaro

Scipione e Pompeo; e a quel colle

sotto ’l qual tu nascesti parve amaro.

Poi, presso al tempo che tutto ’l ciel volle

redur lo mondo a suo modo sereno,

Cesare[17] per voler di Roma il tolle.

E quel che fé da Varo infino a Reno,

Isara vide ed Era e vide Senna

e ogne valle onde Rodano è pieno.

Quel che fé poi ch’elli uscì di Ravenna

e saltò Rubicon, fu di tal volo,

che nol seguiteria lingua né penna.

Inver’ la Spagna rivolse lo stuolo,

poi ver’ Durazzo, e Farsalia percosse

sì ch’al Nil caldo si sentì del duolo.

Antandro e Simeonta[18], onde si mosse,

rivide e là dov’Ettore si cuba[19];

e mal per Tolomeo poscia si scosse.

Da indi scese[20] folgorando a Iuba;

onde si volse nel vostro occidente,

ove sentia la pompeana tuba.

Di quel che fé col baiulo[21] seguente,

Bruto con Cassio ne l’inferno latra,

e Modena e Perugia fu dolente.

Piangene ancor la trista Cleopatra,

che, fuggendoli innanzi, dal colubro[22]

la morte prese subitana e atra.

Con costui corse infino al lito rubro;

con costui puose il mondo in tanta pace,

che fu serrato a Giano il suo delubro.

Ma ciò che ’l segno che parlar mi face

fatto avea prima e poi era fatturo[23]

per lo regno mortal ch’a lui soggiace,

diventa in apparenza poco e scuro,

se in mano al terzo Cesare si mira

con occhio chiaro e con affetto puro;

ché la viva[24] giustizia che mi spira,

li concedette, in mano a quel ch’i’ dico,

gloria di far vendetta a la sua ira.

Or qui t’ammira in ciò ch’io ti replìco[25]:

poscia con Tito a far vendetta[26] corse

de la vendetta del peccato antico.

E quando il dente longobardo morse

la Santa Chiesa, sotto le sue ali

Carlo Magno, vincendo, la soccorse.

Omai puoi giudicar di quei cotali

ch’io accusai di sopra e di lor falli,

che son cagion di tutti vostri mali.

L’uno al pubblico segno i gigli gialli

oppone, e l’altro appropria quello a parte[27],

sì ch’è forte a veder chi più si falli.

Faccian li Ghibellin, faccian lor arte

sott’altro segno; ché mal segue quello

sempre chi la giustizia e lui diparte;

e non l’abbatta esto Carlo novello

coi Guelfi suoi, ma tema de li artigli

ch’a più alto leon trasser lo vello.

Molte fiate già pianser li figli

per la colpa del padre, e non si creda[28]

che Dio trasmuti l’arme per suoi gigli!

Questa picciola stella si correda

di buoni spirti che son stati attivi

perché onore e fama li succeda:

e quando li disiri poggian quivi,

sì disviando, pur convien che i raggi

del vero amore in sù poggin men vivi.

Ma nel commensurar d’i nostri gaggi[29]

col merto è parte di nostra letizia,

perché non li vedem minor né maggi.

Quindi addolcisce la viva giustizia

in noi l’affetto sì, che non si puote

torcer già mai ad alcuna nequizia.

Diverse voci fanno dolci note;

così diversi scanni in nostra vita

rendon dolce armonia tra queste rote.

E dentro a la presente margarita

luce la luce[30] di Romeo, di cui

fu l’ovra grande e bella mal gradita.

Ma i Provenzai che fecer contra lui

non hanno riso; e però mal cammina

qual si fa danno del ben fare altrui.

Quattro figlie ebbe, e ciascuna reina,

Ramondo Beringhiere, e ciò li fece

Romeo, persona umìle e peregrina.

E poi il mosser le parole biece

a dimandar ragione[31] a questo giusto,

che li assegnò sette e cinque per diece,

indi partissi povero e vetusto;

e se ’l mondo sapesse il cor ch’elli ebbe

mendicando sua vita a frusto a frusto[32],

assai lo loda, e più lo loderebbe».

[1] Questo canto, proprio per il suo andamento solenne voluto dall’altezza dell’argomento, cioè la definizione dell’impero romano-cristiano come unica forma di auctoritas voluta da Dio, si presenta – unico esempio in tutto il poema – come un discorso monolitico e continuativo dell’anima protagonista (l’imperatore Giustiniano), senza alcuna interruzione né da parte di altre anime né di Dante o Beatrice e neppure da alcuna riflessione interiore del poeta.

[2] Oltre alla struttura chiastica (Cesare fui… son Iustiniano), si rilevi anche la scansione dei tempi verbali: la carica (Cesare, cioè imperatore), di natura assolutamente umana, non avendo quindi più alcun valore, è indicata al passato, mentre l’essenza della persona (Iustiniano) vale per l’eternità, ed è dunque al presente.

[3] Si noti la triplice ripetizione, a versi alterni, del termine fede: non è semplice artificio retorico, ma indica anche il passaggio, verso l’alto, da una fede “falsa” ad una “vera”, per giungere infine ad una fede “confermata” ed assoluta nella visione di Dio.

[4] Si esprime poeticamente uno dei postulati fondamentali della logica tomista (e prima ancora aristotelica), cioè il cosiddetto “principio di non contraddizione”: se due affermazioni sono contrarie, una è per forza vera e l’altra per forza falsa.

[5] Espressione figurata per indicare «procedetti in accordo».

[6] Col valore di «affidare, consegnare».

[7] Formula di tradizione scritturale per indicare il favore, l’aiuto di Dio.

[8] Col valore di «fa punto», cioè «si ferma, si conclude».

[9] Espressione ovviamente da intendersi come fortemente ironica, quasi sarcastica.

[10] Da notare la triplice anafora (cioè, ripetizione) della forma verbale sai in inizio di verso e di terzina.

[11] Nel suo valore etimologico, dal latino ex grege, di, letteralmente, «fuori dal gregge, dalla massa». E quindi «famoso, eccellente».

[12] Cioè stati monarchici (principi) e repubblicani (collegi), in cui il potere era esercitato da più persone, da cum legere (raccogliere insieme, unire, in quanto il verbo lego valeva inizialmente «scegliere», da cui il vocabolo legio, legione, cioè raccolta di soldati scelti); cfr. it. mod. collegio, collezione (da non confondere con collazione, cioè «mettere insieme», da cum latio < fero, portare).

[13] In realtà il soprannome (cognomen) di Cincinnato deriva da cincinnus (ricciolo), e quindi cincinnatus (riccioluto), non per forza arruffato (negletto), come Dante ricava (errando) da fonti medievali a lui precedenti (probabilmente dal lessico di Uguccione).

[14] Probabile neologismo dantesco, fatto derivare da mirra, così come «incensare» da incenso, col significato di «onoro»; meno probabile, invece, una semplice forma con geminazione per miro («ammiro», dal lat. miror).

[15] Anacronismo con valore metonimico per “africani” in genere: oltre ai cartaginesi, tra i soldati africani di Annibale non potevano ancora esserci degli arabi, giunti nell’Africa settentrionale solamente intorno al vii d. C.

[16] Latinismo dotto dal verbo labor (scorrere), così come altri latinismi che, in tutto il passo, sono usati per elevare il tono del testo, come i già visti egregi, collegi e negletto, e poi cirro (ricciolo), redur (ricondurre; < reducere), tolle (prende; < tollit), si cuba (giace; < cubat), tuba (tromba di guerra: < tuba), colubro (serpente; < coluber), rubro (rosso; < ruber), atra (nera; < ater), delubro (tempio; < delubrum), fatturo (stava per fare; < facturus, part. fut. di facio).

[17] Cesare da Dante è considerato il fondatore dell’impero romano, come si evince anche dall’opera dello storico latino Svetonio (i/ii d. C.) De vita duodecim Caesarum, nella quale il primo imperatore di cui si narra la vita è proprio Giulio Cesare. Una curiosità: quando Manzoni descrive lo studio del dottor Azzeccagarbugli (cap. iii), dice che alle pareti facevano mostra di sé i ritratti dei dodici cesari, quelli appunto le cui vite costituiscono l’argomento dell’opera svetoniana.

[18] Il nome del fiume omerico è in realtà Simoenta, ma Dante riproduce la grafia comune nel suo tempo.

[19] Oltre al valore più comune (giace < lat. cubat), alcuni commentatori preferiscono pensare ad un provenzalismo da cuba (cassa, vasca, e quindi tomba).

[20] In realtà, trovandosi la Mauretania (regno di Giuba) ad occidente dell’Egitto, Cesare non doveva «scendere», ma quasi certamente qui Dante, metaforicamente, allude al gettarsi dell’aquila (simbolo di Cesare e dell’esercito romano) sul nemico, con la rapidità di una folgore (folgorando).

[21] Latinismo medievale col valore di «reggitore, portatore (dell’aquila)» e quindi «governatore»; da qui tutti i termini quali balia, baliaggio, balivo.

[22] Secondo la tradizione si tratta di un aspide (o vipera cornuta), che deve il suo nome all’apice della sua testa rivolto all’insù, a somiglianza di una sorta di corno o scudo (in greco aspìs, cioè scudo).

[23] Oltre al latinismo dotto (fatturo), la grandiosità del verso è sottolineata anche dalla figura retorica del chiasmo (fatto/prima… poi/fatturo).

[24] Aggettivo di derivazione scritturale, col significato di «vera» (Dio vivo vale infatti Dio vero nell’A. T.).

[25] Ammira ha qui sia il significato di «ammirare» che quello di «meravigliarsi» (cfr. lat. miror), mentre replico (da leggersi replìco, in quanto in rima con antico) vale «spiego».

[26] Col significato, consueto in Dante, di «giusta punizione».

[27] Cioè come simbolo di partito (parte).

[28] Non è impersonale, ma intransitivo pronominale con valore mediale di interesse; il soggetto è Carlo, detto novello, cioè giovane, o meglio come il moderno giovincello, con forte carica ironica.

[29] Col valore di «premio» (< francone gage < franco waddi, pegno), cfr. ted. Wette e inglese gadget (?).

[30] Equivoco semantico (voluto dal poeta) tra luce (verbo) e luce (sostantivo).

[31] Formula del linguaggio economico-mercantile: «chiedere i conti».

[32] Dal latino frustum (pezzo, particella), vale «pezzo a pezzo; un pezzo per volta».