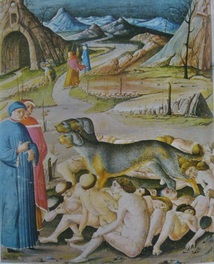

Cerbero, miniatura ferrarese del XV secolo

Al tornar de la mente, che si chiuse

dinanzi a la pietà d’i due cognati[1],

che di trestizia tutto mi confuse,

novi[2] tormenti e novi tormentati

mi veggio intorno, come ch’io mi mova

e ch’io mi volga, e come che io guati.

Io sono al terzo cerchio, de la piova

etterna, maladetta, fredda e greve[3];

regola e qualità mai non l’è nova.

Grandine grossa, acqua tinta[4] e neve

per l’aere tenebroso si riversa;

pute[5] la terra che questo riceve.

Cerbero, fiera crudele e diversa[6],

con tre gole caninamente latra

sovra la gente che quivi è sommersa.

Li occhi ha vermigli, la barba unta e atra,

e ’l ventre largo, e unghiate le mani;

graffia li spirti, ed iscoia ed isquatra.

Urlar[7] li fa la pioggia come cani;

de l’un de’ lati fanno a l’altro schermo;

volgonsi spesso i miseri profani[8].

Quando ci scorse Cerbero, il gran vermo,

le bocche aperse[9] e mostrocci le sanne;

non avea membro che tenesse fermo.

E ’l duca mio distese le sue spanne[10],

prese la terra, e con piene le pugna

la gittò dentro a le bramose canne[11].

Qual è quel cane ch’abbaiando agogna,

e si racqueta poi che ’l pasto morde,

ché solo a divorarlo intende e pugna[12],

cotai si fecer quelle facce lorde

de lo demonio Cerbero, che ’ntrona

l’anime sì, ch’esser vorrebber sorde.

Noi passavam su per l’ombre che adona

la greve pioggia, e ponavam le piante

sovra lor vanità che par persona[13].

Elle giacean per terra tutte quante,

fuor d’una ch’a seder si levò, ratto

ch’ella ci vide passarsi[14] davante.

«O tu che se’ per questo ’nferno tratto»,

mi disse, «riconoscimi, se sai:

tu fosti, prima ch’io disfatto, fatto[15]».

E io a lui: «L’angoscia[16] che tu hai

forse ti tira fuor de la mia mente[17],

sì che non par ch’i’ ti vedessi mai.

Ma dimmi chi tu se’ che ’n sì dolente

loco se’ messo e hai sì fatta pena[18],

che, s’altra è maggio[19], nulla è sì spiacente».

Paul Gustave Louis Christophe Doré (1832-1883), Il terzo cerchio (1861)

Ed elli a me: «La tua città, ch’è piena

d’invidia sì che già trabocca il sacco,

seco mi tenne in la vita serena[20].

Voi cittadini mi chiamaste Ciacco:

per la dannosa colpa de la gola,

come tu vedi, a la pioggia mi fiacco.

E io anima trista non son sola,

ché tutte queste a simil pena stanno

per simil colpa». E più non fé parola.

Io li rispuosi: «Ciacco, il tuo affanno

mi pesa sì, ch’a lagrimar mi ’nvita;

ma dimmi, se tu sai, a che verranno

li cittadin de la città partita[21];

s’alcun v’è giusto; e dimmi la cagione

per che l’ha tanta discordia assalita».

E quelli a me: «Dopo lunga tencione

verranno al sangue, e la parte selvaggia[22]

caccerà l’altra con molta offensione.

Poi appresso convien che questa caggia

infra tre soli, e che l’altra sormonti

con la forza di tal che testé piaggia[23].

Alte terrà lungo tempo le fronti,

tenendo l’altra sotto gravi pesi,

come che[24] di ciò pianga o che n’aonti.

Giusti son due, e non vi sono intesi;

superbia, invidia e avarizia sono

le tre faville ch’ànno i cuori accesi».

Qui puose fine al lagrimabil suono.

E io a lui: «Ancor vo’ che mi ’nsegni,

e che di più parlar mi facci[25] dono.

Farinata e ’l Tegghiaio, che fuor sì degni,

Iacopo Rusticucci, Arrigo e ’l Mosca

e li altri ch’a ben far[26] puoser li ’ngegni[27],

dimmi ove sono e fa ch’io li conosca;

ché gran disio mi stringe di savere

se ’l ciel li addolcia, o lo ’nferno li attosca[28]».

E quelli: «Ei son tra l’anime più nere:

diverse colpe giù li grava al fondo:

se tanto scendi, là i potrai vedere.

Ma quando tu sarai nel dolce mondo,

priegoti ch’a la mente altrui mi rechi:

più non ti dico e più non ti rispondo».

Li diritti occhi torse allora in biechi[29];

guardommi un poco, e poi chinò la testa:

cadde con essa a par de li altri ciechi.

E ’l duca disse a me: «Più non si desta

di qua dal suon de l’angelica tromba,

quando verrà la nimica podesta[30]:

ciascun rivederà[31] la trista tomba,

ripiglierà sua carne e sua figura,

udirà quel ch’in etterno rimbomba».

Sì trapassammo per sozza mistura

de l’ombre e de la pioggia, a passi lenti,

toccando un poco la vita futura;

per ch’io dissi: «Maestro, esti tormenti

crescerann’ei dopo la gran sentenza,

o fier minori, o saran sì cocenti?».

Ed elli a me: «Ritorna a tua scienza,

che vuol, quanto la cosa è più perfetta[32],

più senta il bene, e così la doglienza.

Tutto che questa gente maladetta

in vera perfezion già mai non vada,

di là più che di qua essere aspetta».

Noi aggirammo a tondo quella strada,

parlando più assai ch’i’ non ridico[33];

venimmo al punto dove si digrada:

quivi trovammo Pluto, il gran nemico.

[1] Benché il termine “cognato” indicasse, al tempo di Dante, più genericamente i “parenti”, qui ha il valore specifico del termine moderno, dato che Francesca era sposa del fratello di Paolo, Gian Ciotto.

[2] Come anche in altri passi danteschi, l’aggettivo “novo” assume anche il valore di “strano, incredibile”.

[3] Doppia climax ascendente: la prima coppia di aggettivi è relativa alla sfera morale, mentre la seconda a quella materiale.

[4] Ancora una volta vale “nera” nel senso traslato di “scuro, sporco”.

[5] Latinismo, < verbo puteo, “puzzare”.

[6] Nel senso etimologico (< lat. disvertor, “allontanarsi in direzioni differenti”) di “che esce dalla regola, dalla normalità”, e quindi “orribile, mostruosa”.

[7] Col valore, normale nell’italiano antico, di “ululare”.

[8] Letteralmente “persone che stanno davanti al tempio” (< lat. pro fanum), e quindi “non ancora ammesse ai riti sacri”; qui, per estensione, “malvagi, peccatori”. C’è però da aggiungere che, secondo alcuni commentatori, “profani” qui significherebbe “golosi”, poiché profanus era il termine con cui nell’epistola agli Ebrei (XII, 16, ed il commento ad locum di Pietro Lombardo) viene definito Esaù per la sua golosità nell’episodio della cessione della primogenitura in cambio di un piatto di lenticchie.

[9] Forma di perfetto forte in luogo del più comune “aprì”.

[10] Cioè le mani aperte (cfr. il moderno “misurare a spanne, andare a spanne”).

[11] “Canna” per “gola”, forma del linguaggio mediano (o “comico”), resta nell’italiano attuale nel verbo “scannare” (tagliare la gola).

[12] “Combatte, lotta”: latinismo, attraverso il provenzale ponhar, dal verbo latino pugno, “combatto” (cfr. italiano “pugnace”). Qui è in rima imperfetta con “agogna”..

[13] Col valore concreto di “corpo” (cfr. Inf. V, v. 101sg.: la bella persona/ che mi fu tolta).

[14] Costruzione latineggiante, ricalcata sul pronome riflessivo sibi (invece che illi), in luogo del più comune “passarle”.

[15] Figura retorica del poliptoto, con in più l’omoteleuto, cioè le due parole terminano allo stesso modo.

[16] Come spesso in Dante, ha valore di dolore fisico più che non morale (< angustia, “affanno, dolore”).

[17] Nel senso etimologico di “memoria”: la radice indo-europea *men- compare sia nel greco mimnésko/mnemosýne (μιμνήσκω/μνημοσύνη) che nel latino memini/memoria. Cfr. la formula piemontese studié a ment, “studiare a memoria”.

[18] La lezione a testo è preferita alla v(aria) l(ectio) “a sì fatta pena”, in quanto difficilior e maggiormente documentata dalla tradizione ms.

[19] Forma,ancora viva in Toscana, di etimo nominativale (< maior), invece che la più comune accusativale (maggiore < maiorem).

[20] Quasi certamente nel senso concreto di “illuminata dal sole”, contrapposta all’oscurità della vita infernale.

[21] Dal verbo latino partior (“dividere in parti” < pars): quindi “lacerata, divisa nei partiti”. Il verbo partior dal suo significato classico di, appunto, “dividersi, separarsi” assumerà nella lingua post-classica e poi in quella volgare il valore di “allontanarsi”, e quindi il nostro “partire”.

[22] Etimologicamente, il partito della famiglia venuta in città dalla campagna (“selva”, per metonimia “campagna”), vale a dire i Cerchi, capi della parte Bianca dei Guelfi fiorentini.

[23] “Si barcamena”: piaggiare < (s)piaggia < lat. plaga, “estensione”, e poi “riva, spiaggia”), col valore di “navigare vicino alla costa” e poi, metaforicamente, “tenersi tra due posizioni diverse”.

[24] Con valore limitativo: “per quanto, anche se”.

[25] Forma abbastanza consueta di Dante di congiuntivo in -i (cfr. anche “vadi, dichi…”).

[26] Espressione col valore specifico di “agire bene in ambito politico”.

[27] Dal latino ingenium (< in gigno) significa ciò che nell’uomo è generato (genitum) all’interno di lui stesso (in), fin dalla nascita, senza che gli venga da fuori (famiglia, educazione, ambiente…): indica dunque il carattere impresso da Dio nell’uomo al momento stesso del concepimento. Invece il termine “carattere” deriva dal lat. characterem, a sua volta dal greco kharaktér (χαρακτήρ), letteralmente “punzone, segno, cesello, impronta”.

[28] “Li avvelena, li tormenta”, dal latino toxicum (veleno, cfr. ital. moderno “tossico, intossicare”, con esito dotto), che in italiano arcaico dà “tòsco” (con la -ò- aperta), da non confondere con “tósco”, con la -ó- chiusa, cioè “toscano”.

[29] Letteralmente “storti” (< lat. obliquum); più tardi con valore anche morale “torvo, bieco, tristo”.

[30] Perifrasi che serve, come già visto altrove, per non riferire nell’inferno il nome di Cristo, detto qui “nemico” in riferimento ai peccatori. Osserviamo inoltre che “podesta” (< potestatem) indica specificamente il “giudice” (nella forma più comune ossitona: “podestà”).

[31] Forma con epentesi di -e- per motivi metrici, ma anche analogici di fronte a “vedere”.

[32] Etimologicamente (< perfectam < perficio, “porto a termine, completo”) vale “portata a compimento, completata”, e intende l’unione (detta “sinolo”) di anima e corpo che costituisce l’essere completo dell’uomo secondo la teoria aristotelico-tomistica.

[33] Figura retorica della preterizione (< lat. praeterire, “andare oltre, tralasciare”): quando si accenna in breve, senza procedere oltre nel riferire.