Raro ritratto di Giovanni Marchetti

L’operosa cittadina di Empoli, in provincia di Firenze, ha la sua quota di personaggi, nati nel capoluogo o nel contado, che hanno dato lustro nella storia ad arti, scienze e professioni. Stupisce (ma non più di tanto, come vedremo) che non abbia dato un proporzionato tributo di memoria[1] ad un cittadino, che invece ai suoi natali teneva assai, tanto da firmare molti suoi testi G.M.D.E.. Si tratta di Padre Giovanni Marchetti (Da Empoli 1753-1829), che ai suoi tempi tenne corrispondenza con grandi intellettuali europei e fu protagonista di fasi drammatiche e complesse della storia della Chiesa e degli Stati della penisola.

La cosa è più paradossale se vediamo che invece la città di Pistoia in ben altra e cospicua considerazione tiene la memoria del vescovo Scipione de’Ricci (1740-1810), tanto che nel tempo la sua figura –che in effetti ha lasciato significativa traccia sul territorio- ha beneficiato di un alone favoloso, e le sue vicende una specie di storico risarcimento e rivisitazione ideologica.

Così tra i due grandi avversari di allora, lo sconfitto vescovo è dato per un riformatore “in anticipo sui tempi”, mentre il combattivo sacerdote viene assorbito in un indistinto sfondo clericale, vincente per forza d’inerzia più che per retta ragione, passione ed argomenti.

Ripercorreremo qui sommariamente le vicende di Scipione de’ Ricci, più note, oggetto di studi, convegni e quant’altro, per situare nella biografia di Giovanni Marchetti il suo ruolo di protagonista in tale frangente, ruolo che comunque non esaurì il suo contributo intellettuale e di azione in un‘epoca di crisi rivoluzionaria e di affermazione della modernità.

Scipione de’ Ricci, di nobile famiglia fiorentina, fu vescovo di Pistoia e Prato dal 1780 al 1791. La sua personalità e azione viene a inserirsi in modo dirompente nella controversia, nata in Francia dal sec.XVII intorno alle tesi gianseniste e gallicane. Esse avevano in comune un obiettivo di autonomia delle Chiese nazionali rispetto al Papa, in coordinamento col potere politico, in un contesto di progressiva diffusione delle idee illuministe e della massoneria. Il giansenismo per parte sua sosteneva una radicale riforma della Chiesa secondo un preteso ritorno alle origini, depurazione da immagini, culti e pratiche di devozione popolare, e propugnava un’esteriorità rigorista, una sua dogmatica ed esclusivismo settario, che erano già stati condannati a più riprese dalla Chiesa di Roma come eretiche, e in via definitiva con la Costituzione papale Unigenitus Dei Filius del 1713. Il giansenismo tuttavia, al di fuori dell’ufficialità e delle sue manifestazioni più eclatanti (i convulsionari) continuò a diffondersi in forma subdola, meno come setta e più come atteggiamento dello spirito, coprendo un’area in cui il cattolicesimo inclinava al modernismo e al protestantesimo. Il vescovo Ricci, trovando nel Granduca di Toscana Pietro Leopoldo (1747/1792) corrispondenza d’idee e sostegno, intese mettere in pratica gli orientamenti giansenisti, imponendo un piano di riorganizzazione della diocesi (che di riorganizzazione aveva in effetti gran bisogno) che andò a toccare tutti gli aspetti della tradizione religiosa locale.[2]

Particolarmente sconvolgente fu per le varie comunità dei fedeli il piano d’interventi di tipo iconoclasta verso le architetture delle chiese, gli arredi liturgici, le immagini sacre e gli oggetti devozionali, e ancor di più verso culti e cerimonie particolarmente sentiti dalle popolazioni.

La descrizione delle demolizioni, dispersioni, soppressioni, alienazioni, divieti, è impressionante, e dà la sensazione di una vera furia iconoclastica e di un aristocratico disdegno verso ogni manifestazione di devozione collettiva, le cui forme tradizionali –confraternite, processioni, feste patronali ecc.- erano profondamente intrecciate col tessuto civile e identitario delle popolazioni; in particolare a Pistoia nella Cattedrale fu smantellata la cappella di S.Jacopo, patrono e riferimento di culto cittadino, e mortificato lo stesso altare argenteo, ridotto a lastra parietale.

Altare di san Jacopo rimontato nel 1953

A Prato fu osteggiato come manifestazione superstiziosa il culto del “Sacro Cingolo”, simbolo corale di fede per la città. Fu invece edificato un nuovo Palazzo vescovile (che del resto il Ricci non fece in tempo ad occupare) e di fronte ad esso un enorme seminario in cui campeggiava il busto del Granduca. L’insieme degli interventi, realizzati con autoritaria efficacia, veniva a toccare, oltre che la fede e la sensibilità popolari, consistenti interessi economici ed equilibri di potere, e quindi il vescovo andò incontro ad una crescente unanime impopolarità, che solo il favore del Granduca poteva tenere sotto controllo.

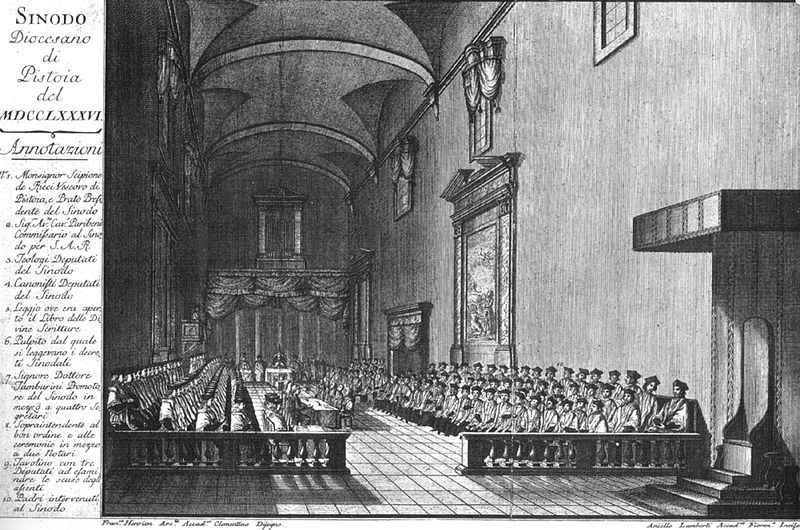

A questo punto il vescovo Ricci alzò il tiro, per sancire il consenso del clero alle sue tesi e ufficializzarne il patrocinio granducale, attraverso un sinodo diocesano, che fu convocato nel settembre 1786 a Pistoia, nella Chiesa, ex di S.Benedetto, del soppresso monastero degli Olivetani, significativamente ridedicata da Ricci a S.Leopoldo.

Sinodo diocesano di Pistoia, 1786

Vanamente possiamo però rivolgerci alla relativa stampa d’epoca per evocare l’aspetto del consesso, in quanto l’incisore per solennizzare l’evento ampliò fantasiosamente le dimensioni –in realtà modeste- e il decoro dell’aula, forse ispirandosi alle immagini del Concilio di Trento. Comunque sia, nessuno osò opporsi apertamente al potente vescovo e ai suoi programmi. Nel frattempo però il Granduca, certo consapevole della sostanziale rottura tra il Ricci e il suo popolo, prese progressivamente le distanze, e l’assemblea dei vescovi della Toscana, tenutasi successivamente a Firenze, condannò senza riserve le riforme ecclesiastiche di Scipione de’ Ricci. L’ultimo colpo fu la perdita del suo protettore, quando Pietro Leopoldo nel 1790 lasciò il Granducato per diventare Imperatore. L’isolamento in cui venne a trovarsi il vescovo diede il via a vere e proprie rivolte, con cui le comunità locali, Pistoia e Prato in primis, vollero –ove le distruzioni e alienazioni non erano irrimediabili- ripristinare le chiese, gli altari, le immagini e i culti precedenti. Si può dire a furor di popolo il vescovo Ricci dette nel 1793 le dimissioni e l’anno dopo il papa Pio VI condannò con la bolla Auctorem Fidei le tesi del sinodo di Pistoia.

Se tramontavano le aspirazioni di immediata rivincita gianseniste, altri più profondi sconvolgimenti mutavano il volto dell’Europa e la vita dei popoli. Con la rivoluzione francese e le invasioni napoleoniche, l’ex vescovo ritenne forse di trovare un nuovo contesto a lui favorevole. Non fu così, e scrivendo negli ultimi anni le sue Memorie Scipione de’ Ricci volle descriversi come vittima e incompreso, anche se a conclusione di esse parla di una riconciliazione con la Chiesa.

IL MARTELLO DEI GIANSENISTI

Nella fase cruciale di questa vicenda Giovanni Marchetti svolse un ruolo decisivo, in quello spazio di confronto e scontro di idee e di personalità, che sentiamo scorrere dietro i meri accadimenti, a loro volta assai complessi, perché coinvolgenti le varie articolazioni del potere, intere popolazioni e singoli personaggi.

Le letture ideologiche della vicenda danno un benintenzionato vescovo Ricci vittima di un complotto “populista” aizzato dal Papa, dal clero corrotto e retrivo e dai potenti locali; o al contrario si fa delle sollevazioni popolari una lotta rivoluzionaria contro l’aristocratico, vicario del Granduca più che pastore della Chiesa. In entrambe c’è probabilmente del vero. Ma l’azione e i testi di Marchetti evidenziano una materia di più profonda risonanza umana e spirituale, nonché teologica, che attraversa i secoli con una sua impressionante attualità.

La seguente biografia di Marchetti, definito in riferimento alla crisi pistoiese “il martello dei giansenisti”, attinge in parte (brani in corsivo) al testo scritto su di lui dal canonico Luigi Della Fanteria, suo collaboratore e corrispondente .[3]

Giovanni Marchetti nacque ad Empoli il 10 aprile 1753, primogenito di Giuseppe e di Dorotea Branzi. La famiglia era di condizione modesta, che peggiorò con la morte del padre nel 1767. Giovanni, orfano con due sorelle a lui minori, si trovò in difficoltà a seguire studi regolari, ma affidatosi all’acutezza del suo ingegno ed a qualche studio e pratica di giurisprudenza, a cui aveva atteso, esercitò per poco tempo la procura nel tribunale della sua patria. Poi, conoscendo forse d’esser nato a cose maggiori, risolvette di partire da Empoli e recarsi a Roma.

A vent’anni, senza specifica preparazione e senza appoggi, si rivolse per aiuto al fiorentino cardinale Torriggiani, autorevole membro della curia. Fidando nelle proprie capacità, presentò al cardinale un suo scritto in latino, che fu cosí apprezzato che il Torriggiani lo prese sotto la sua protezione e gli permise di proseguire gli studi nel Collegio Romano.

«Cosí il Marchetti poté dedicarsi di proposito alle discipline filosofiche nel collegio romano, ove di poi studiò ancora con gran premura le scienze sacre, alle quali era singolarmente inclinato per genio e per dovere della sua vocazione al sacerdozio. A provare la qual vocazione il saggio e pio Cardinale, suo protettore, avendogli esibito un utile avviamento nel foro secolare di Roma, ei non dubitò di ricusarlo, dichiarando la ferma sua volontà d’entrare nel santuario e consacrarsi alla salute delle anime, non già a’ meschini interessi di questa vita».

Ordinato sacerdote nel dicembre 1777, si laureò l’anno successivo in teologia.

Essendo nello stesso anno morto il Torriggiani, divenne istitutore del figlio del duca Mattei di Giove, capo del corpo cavalleggeri dello Stato pontificio, incarico che gli permetteva comunque di procedere nella sua istruzione e di scrivere. E non tardò a vedersene il risultato.

«La Storia ecclesiastica di Claudio Fleury cominciava a godere in Italia di molta celebrità, che derivava non tanto da’ pregi insigni, de’ quali è ricca, quanto dalla passionata protezione, onde la favorivano i Giansenisti. Perocché l’illustre autore, trasportato dall’influenza de’ rinomati scrittori di quel partito, piú volte si era lasciato cader dalla penna modi ingiuriosi alla S. Sede, espressioni favorevoli alle dottrine contrarie all’autorità di essa; e ciò che sembra appena possibile in cosí grave ed onorata persona, [..] aveva mutilati e talvolta alterati ancora que’ passi, i quali negli scritti de’ Padri, negli atti de’ Concili e negli altri monumenti dell’ecclesiastica antichità ci si presentano numerosissimi ad attestare la predetta autorità. Di ciò dolevansi i buoni, che ne prevedevano i tristi effetti nelle menti dell’ecclesiastica gioventú; ma niuno ardiva tentare quel vasto pelago, affine di segnarvi fra gli spessi scogli una via di sicurezza. [..] Ma il Marchetti, dopo cinque anni soli di sacri studi e giovine tuttavia d’anni ventisette, esegui l’impresa con tale successo, che il suo Saggio critico sopra la storia ecclesiastica del signor abate Claudio Fleury e del suo continuatore, stampato in Roma nel 1780, fu ricercato si ardentemente, che in breve tempo ne rimase esaurita la copiosa edizione; ed i piú accreditati giornali ecclesiastici e letterari, lo colmarono di molte lodi».

Due anni dopo, il Marchetti ne pubblicò una seconda edizione notevolmente ampliata, la quale

«in pochi anni fu ristampata piú volte in Italia, fu tradotta in francese ed in tedesco e compendiata in ispagnolo: è citata spesso con molta lode non solamente da scrittori ecclesiastici, ma ancor da laici di raro ingegno; fra’ quali non tacerò il conte Giuseppe de Maistre nell’esimia sua opera Del Papa. E qui facendo brevissima digressione, dirò essere stata tale e tanta la stima del mentovato scrittore dottissimo inverso il Marchetti, che poco prima della sua morte al Marchetti medesimo volle rimettere la decisione delle difficoltà, che sopra certi punti dell’indicata sua opera erano state mosse da qualche teologo».

La fortuna dell’opera è anche da attribuirsi al fatto che era scritta in italiano, non in latino, ed al linguaggio impetuoso e polemico, con cui un giovane sconosciuto osava sfidare una dotta eminenza quale il Fleury. Il carattere apologetico, in cui la competenza teologica e filosofica è messa al servizio di una battaglia, l’impavida sicurezza nelle sue idee, resteranno una delle caratteristiche della personalità e dell’opera del Marchetti, del resto riconosciuta da lui stesso, se di fronte ad inviti a maggiore cautela, «confessò che troppo vivo era il fuoco del suo carattere.

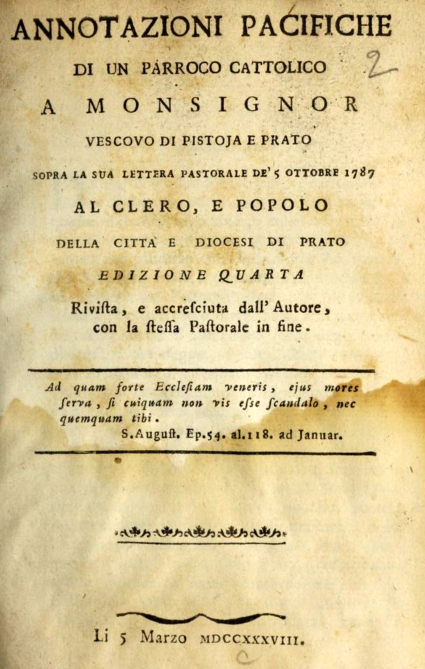

Fresco de’ sacri studi, pieno di zelo per la Sede apostolica ed animato dalla felice riuscita da’ primi parti della vigorosa sua penna, prese egli a dichiarare que’ punti della ecclesiastica antichità, de’ quali i suoi avversari valevansi maggiormente contro il primato del Papa. Scrisse quindi, prima in latino, poi in toscano, e stampò in questa lingua le Esercitazioni pacifiche: opera composta con singolare studio e diligenza, e da lui piú che le altre apprezzata. Scrisse ancora il libro Concilio di Sardica, e le sí famose Annotazioni pacifiche sopra una lettera pastorale di Monsignor Ricci, vescovo di Pistoia e Prato; alle quali poi tenne dietro l’altro scritto delle Annotazioni pacifiche confermate. E qui convien sapere che le dette Annotazioni pacifiche, le quali riscossero tanto plauso, eccitarono tanto sdegno, ed oltre alle molte edizioni italiane furono ancora pubblicate in latino, in francese, in tedesco, dal Marchetti erano state composte per esercizio e quasi per bizzarria, senz’anima di stamparle».

Siamo giunti così, nella prosa placida e fiorita di Della Fanteria, all’episodio di svolta nella vita del giovane Marchetti, cioè alla convocazione di quel sinodo di Pistoia nel settembre 1786, atto di ribellione ed insieme di omologazione interna del vescovo Scipione de’ Ricci nei confronti della S.Sede. Il trentatreenne Marchetti fu inviato per conto di essa in Toscana e, pur essendogli impedito di entrare nel territorio della diocesi di Pistoia e Prato, ebbe colloqui con altri vescovi toscani, con sacerdoti e laici. Da questa sua inchiesta uscirono le Notizie su lo stato presente delle chiese della Toscana rilevate sul luogo che fornivano una panoramica delle opinioni del clero e dei laici toscani, da lui rilevate contrarie alle riforme del Ricci.

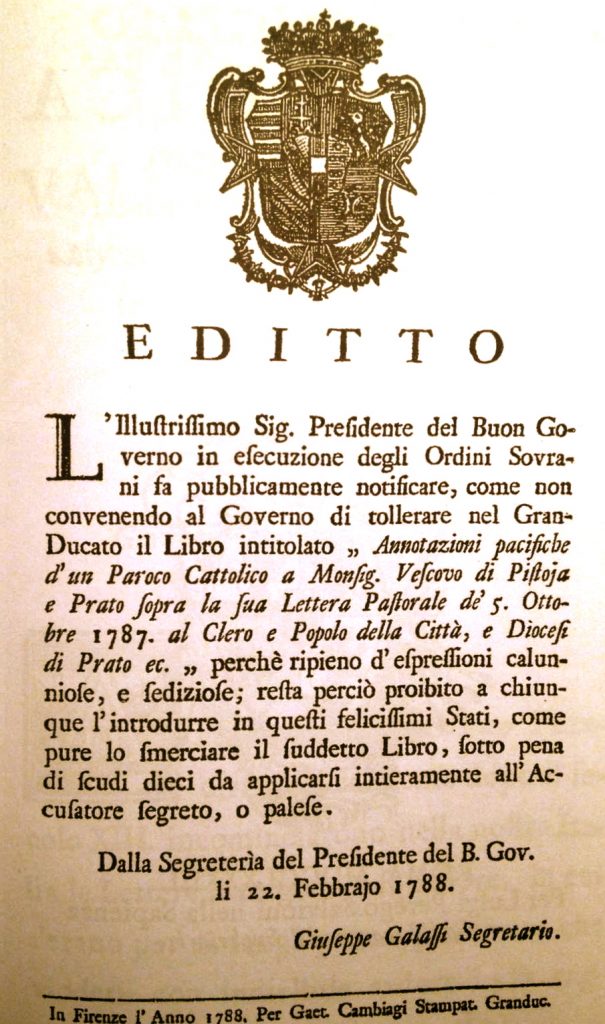

Quando fu pubblicata, nell’ottobre 1787, la Lettera pastorale, con la quale il Ricci niente concedeva a critiche al proprio operato, Marchetti fu incaricato dal papa di confutarla. Nacque così il libello anonimo (forse già abbozzato «per esercizio e bizzarria», come sostiene il Della Fanteria), Annotazioni pacifiche di un parroco cattolico a mons. vescovo di Pistoia e Prato sopra la sua lettera pastorale… (Italia [ma Roma] s.d.).[4]

LE “ANNOTAZIONI PACIFICHE”

La vis polemica del libello, di cui il Granduca proibì la diffusione in Toscana pena gravi ammende, è implacabile, condita di sdegno e di ironia: l’attacco al vescovo giansenista, di natura personale e dottrinale, ha riguardo sia ai contenuti che al metodo dei provvedimenti del Ricci. Scritto in uno stile veemente che però ogni volta ritorna sul fondamento logico del ragionamento, il testo è –salvo la complessità del tema- di scorrevole lettura e d’impressionante lungimiranza sulle contraddizioni di uno stile personalistico nel governo della Chiesa, fatalmente esposto alle mode dei tempi e al gusto della notorietà.

Sin dall’esergo, citando un’epistola di S.Agostino, Marchetti indica lo scenario di riferimento per la stessa discussione dottrinaria: il popolo e la comunità dei fedeli.

Ad quam forte Ecclesiam veneris. Eius

mores serva, si cuiquam non vis

esse scandalo, nec quemquam tibi.

(S. August. Ep. 54 al. 118 ad ianuar.)

In qualunque chiesa verrai, osservane

gli usi, se non vuoi essere di scandalo

agli altri e a te stesso.

Non è questione quindi di conservazione o innovazione come criteri astratti, bensì di concretezza umana, di coralità, di fede nell’Incarnazione. E’ la contraddizione principale a cui Marchetti astringe il Ricci: il suo schizzinoso rigorismo e il preteso ritorno alle origini, è un adeguamento alle tendenze dell’epoca, è screditare la tradizione per riscuotere credito presso i potenti e le nuove forze laiciste.

«Sia tutto bene: avete fatto quanto avete potuto, e quanto era, o riputavate vostro dovere. Vi credo, e accordo tutto, perché non abbiate a lagnarvi di calunnia su le intenzioni: le suppongo rette, e sante quanto volete. Ma esaminiamone un poco le conseguenze: che ne avete ottenuto? Io non parlo ora, badatemi Monsignore, di ragione, o di torto; non cerco le cagioni di questi effetti, né a chi né a chi si debbono queste conseguenze imputare: parlo del semplice, e puro fatto. Né ardirei, a vero di- re, di rimettervi innanzi questa scena ferale, se ormai non fosse nota a voi stesso, e non ne rinnovaste il lugubre apparato in questa medesima Epistola. Diciamolo dunque liberamente: qual frutto avete finalmente raccolto da tanti sudori, da tanti provvedimenti? Ahimè! Voi avete fatto del sí gran bene, che avete riempita Europa di voi. [..]A un tratto il Mondo par divenuto piccolo per contenervi.»

Ma se non bastasse la contraddizione immessa da Ricci nel governo della Chiesa, quali sono “gli effetti di vostre Provvidenze nelle stesse vostre Diocesi”!

«La faccia esteriore delle vostre Chiese è mutata. I sacri Templi sembrano desolati, tolte le sacre mense; in altro idioma vi risuonan le preci, in altra forma vi si regola il culto, la Psalmodia, la Liturgia. Qua cessò il gaudio de’ sacri Bronzi, là il festivo apparato nelle memorie de’ Santi. Oggi si spoglia una Chiesa degli arredi preziosi, che su la pubblica fede vi depositò la pietà de’ Credenti; domani da profana mano s’involano le sacre Immagini, e le sculture devote. Su le pubbliche vie, e nelle piazze si trascinano in faccia al Popolo i santi Calici, le Pissidi, gli Ostensori, i Reliquiari…, e si espone a mercato vile sotto la tromba del Banditore tutto ciò a cui dianzi aveasi un sacro orrore di avvicinarsi.»

Da qui lo sconcerto, il dissenso, il disgusto, fino all’aperta sollevazione di popolo, la rivolta contro il vescovo:

«Male, ripetiamollo Monsignore, e assai male: la Religione non si difende cosí, questo non è lo spirito del Vangelo… ciò che volete. Ma sempre è un male, che attesterà a’ piú tardi Nipoti, quanto sia profonda quella ferita, che avete aperta nel cuor d’un Popolo a cui Dio v’ ha mandato apportatore di pace…

Oh quanto è difficile a un Vescovo il giustificarsi di aver perduto il cuor del suo Popolo! V’è (mel’crediate) qui dentro piú Teologia, che forse non vi pensate.»

Ma il vescovo –ribadisce Marchetti- prevedeva cosa avrebbe provocato, quindi gli effetti stavano già dentro le intenzioni; e se ciò che era stato fatto (e con tali effetti), aveva così ineludibili ragioni, chi agiva altrimenti (ed era il resto dell’episcopato) era perciò inadempiente, anzi traditore:

«Come? non vi fa spavento il solo supposto, non che la taccia di restar solo nella Chiesa tutta a predicare la verità del Vangelo? S. Paolo vi dà l’esempio di bramare d’esser voi separato da Cristo per la salute de’ vostri fratelli: e voi uomo della carità, non ispaventa l’immagine, che fossero separati tutti dalla verità del Vangelo, purché vi rimaneste unito voi solo? Ma, permettemi di chiamar le cose col nome loro, questo supposto è eretico. Si, Monsignore, io non entro a giudicare di voi, e del vostro interno; parlo solo del senso delle vostre parole, e vi dico, e mantengo, che il supposto di restar solo in tutto l’Episcopato, nella Chiesa tutta, a predicare la verità del Vangelo, è chiaramente eretico.»

Qui sentiamo in Marchetti il carisma del predicatore nell’evocare con visionarietà la solitudine sprezzante del vescovo, da cui trapela la superbia di chi si ritiene eletto per grazia imperscrutabile di Dio.

Anche il preteso ritorno ai “grandi Vescovi dell’Antichità”, alla semplicità delle origini è infondato e contraddittorio: essi –ricorda Marchetti- privilegiarono sempre il rapporto col popolo, lottarono contro l’iconoclastia, intesero lo splendore dei templi e il culto delle immagini come sostegno e glorificazione della fede..

La seconda parte del testo si fa se possibile più incalzante, indagando il sostrato teologico e dottrinale delle riforme –in primo luogo liturgiche- del vescovo e infine il nucleo di esse, la questione del primato del Papa. Qui non vi sono più espedienti retorici: si chiamano in causa esplicitamente non solo giansenisti e appellanti (i ribelli alla Costituzione del 1713), ma luterani e calvinisti. Permane, è vero, intorno alla collocazione eretica del vescovo e del suo sinodo, l’area di ambiguità del cattolicesimo gallicano, le aree di compromesso col potere politico, le aree di possibilismo e cedimento allo spirito del tempo: contro di esse si appunterà – anticipiamo- il cimento teorico e l’azione costante nell’itinerario intellettuale e di vita di Giovanni Marchetti.

Vi è un capitolo delle Annotazioni che pare compendiare simbolicamente il contrasto tra il vescovo giansenista e il giovane Marchetti: ed è quello che riguarda il culto del Sacro Cuore di Gesù, avversato dal Ricci (“questa pericolosa devozione”) fino al punto di farne scalpellare l’immagine su di una campana, e caro al Marchetti proprio per la sua immediata evidenza, per l’ardore che esso emanava e a cui fervido rispondeva l’amore del popolo. La devozione così umana e semplice, in un uomo intellettualmente scaltrito, testimonia di una fede che fa tutt’uno con la vita, che ne è senso e respiro.

Non ci sembra d’altronde azzardato ritenere che anche sotto altri aspetti vi siano in nuce nelle Annotazioni i moventi spirituali, i caratteri morali, le passioni della vita di Marchetti. L’eco e la diffusione del libro, l’influenza che ebbe sulla vicenda di Ricci, il credito che ne derivò –non incontrastato- presso la Curia romana, ribadirono l’impegno dottrinario e militante, che Marchetti proietterà nel centro dinamico dell’Europa cristiana, di fronte ai radicali rivolgimenti della fine del secolo.

Intorno alle Annotazioni e alla loro fortuna nacquero altri libelli, spesso d’impostazione beffarda e ironica; altri ad essi risposero, dei sodali del Ricci; non è facile per noi immaginare il vivace dilagare di questa polemica, di cui ci restano le tracce scritte, in testi che alternano l’invettiva alla satira, la citazione latina al proverbio popolare, il cavillo giuridico al rimando teologico. Intuiamo dietro alle settecentine “con tracce d’uso” un’attiva circolazione, un passar di mano in mano, in tempi di dotte penne e arguti monsignori, ma anche di ardente fede e passioni intellettuali.

La fortuna internazionale dei due libri (se ne conoscono 16 edizioni e traduzioni in latino, francese e tedesco) dimostra che non si trattava di questione locale, nè d’altra parte fatti e temi possono essere astretti alla contingenza dell’epoca, bensì ad una deriva insita nei tempi, che in seguito avrebbe fatto molta strada. Tanto che non del tutto abusivo è il luogo comune sul vescovo Ricci come “anticipatore del Concilio Vaticano II”; quanto al suo furore iconoclastico, con gli irrimediabili guasti al patrimonio religioso, trovò continuazione e replica nei ripristini novecenteschi delle chiese in (spesso falso) romanico[5], fino a riapparire, con peggior spreco, scempio e offesa al sentimento dei fedeli, negli adeguamenti liturgici “arte povera” o pop e nelle raggelanti chiese delle archistar e imitatori. Così che possiamo assentire con “lo stampatore”-alter ego dell’autore di un altro libello antiricciano, il quale, riferendosi allo “stampo” del libro, dichiara:

«“Lo servo adunque, sebbene contro il sentimento di alcuni Giansenisti occulti, i quali entrando nella mia Stamperia: «a che servirà», dissero tutti a una voce, «il vostro Dizionario, ora che Monsignor de Ricci ha rinunziato al Vescovado?» Io, senza punto scompormi, e fingendo di non penetrare il motivo del loro rilievo, «Signori», risposi secco secco: «l’Avvelenatore è partito, ma il veleno è rimasto». (Francesco Eugenio Guasco, Dizionario Ricciano ed Anti-Ricciano, Vercelli 1794, II ed., «Lettera dello stampatore della prima edizione»).»

Nell’estate del 1788 videro la luce Le annotazioni pacifiche confermate dalla nuova pastorale di monsig. di Pistoia e Prato de’ 18 maggio 1788, da due lezioni accademiche del sig. d. Pietro Tamburini e dalle Lettere di Finale del sig. ab. d. Marcello Del Mare (s. l. 1788), che ribattevano agli argomenti di parte ricciana.

La pubblicazione e la diffusione delle due Annotazioni, di cui si conobbe presto la paternità, portò a mutamenti nella vita del Marchetti, che nel frattempo, su insistenza del cardinale Vitaliano Borromeo, era diventato precettore — assai amato — del duca Francesco Sforza Cesarini. Le pressioni della corte granducale toscana su questa famiglia crearono una situazione insostenibile e il Marchetti dovette lasciare l’impiego, con dispiacere suo e soprattutto del discepolo,[6] e incertezza per il futuro. Ma il papa Pio VI, che lo aveva in alta considerazione, gli assegnò nello stesso 1788 una pensione e un appartamento nel Collegio Romano, che gli permettessero di portare avanti la sua attività pubblicistica, in nuovi libri e articoli su riviste ecclesiastiche, dove in effetti la sua sigla D. E. (da Empoli) ricorrerà frequentissima.

Non si ritenga però che da qui in poi la vita di Giovanni Marchetti rientrasse nell’alveo tranquillo degli studi, o nei protetti scenari della Curia…

(1-continua)

[1] Questo per quanto riguarda l’ufficialità, perché gli appassionati ricercatori del Bollettino Storico empolese, a cominciare dal grande erudito Giuliano Lastraioli, hanno negli anni documentato e approfondito le conoscenze intorno al loro concittadino, producendo la quasi la totalità della bibliografia su di lui. Alle loro assidue cure dobbiamo la scoperta recente dell’unica immagine di Giovanni Marchetti pervenutaci e pubblicata per la prima volta nel 2012 su detto Bollettino. Si tratta di una cartolina che riproduce il ritratto che si trovava nella sala capitolare della propositura di Empoli, scomparso durante l’ultima guerra.

[2] Un’ampia trattazione della vicenda di Scipione de’ Ricci e un puntuale e documentato elenco dei suoi provvedimenti sulle istituzioni ecclesiastiche, chiese e culti della diocesi è pubblicata, a firma di Claudio Gori, nel n. 862 del luglio 2015 della rivista on-line Il Covile.

[3] Luigi della Fanteria «Biografia di mons. Giovanni Marchetti arcivescovo di Ancira» in Continuazione delle Memorie di religione, di morale e di letteratura, V (1836), pp. 257–299.

[4] Il testo integrale delle Annotazioni pacifiche è pubblicato nel n.876 del novembre 2015 del Covile.

[5] V. Claudio Gori: “I restauri neomedievali del ‘900 nelle chiese di Pistoia: vittime e dispersi”, Il Covile n. 870 del settembre 2015.

[6] Della Fanteria riporta una lettera in data 25 aprile 1804, con cui il Cesarini Sforza si rivolge al suo ex istitutore. La pubblichiamo integralmente, non solo per i commoventi accenti di verità sulla personalità di Marchetti, ma come documento dei tristi aspetti della crescita di un nobiluomo:

«Monsignor mio padrone pregiatissimo ed amico rispettabilissimo,

Il presente mio foglio non tende ad altro, che a confermarle ciò che le ho detto in voce, vale a dire che io le presento di nuovo i miei ringraziamenti nell’aver voluto ella prevalersi di un mio legno e de’ miei cavalli, per tutto il tempo della sua dimora in Roma e per fin che le parerà e piacerà di servirsene. Torno a ripeterle che tutta la mia scuderia è a sua disposizione. Questa bontà ch’ella ha avuta di accettare questa piccola cosa, tanto piú mi ha lusingato in quanto che mi fa vedere che ella non ha dimenticato la mia persona. Colgo questa occasione, e desidero che si rammenti che dopo la perdita della mia genitrice e ne’ primi anni della mia adolescenza lei mi è stato in luogo di padre; che sotto di lei e sotto la sua direzione feci la prima Comunione, che fino allora non avevan pensato a farmela fare; e che mi aveva posto tanta attenzione, che per fin volle insegnarmi qualche scienza, come la Geometria, ecc. Finalmente strappato a forza dalle sue braccia, si rammenterà quanto piansi la perdita della sua stimabilissima persone. Non aveva in allora a chi ricorrere, e feci quanto potei presso il mio tutore: ma pur troppo era deciso ch’io dovessi perderla, e fu per me una perdita incalcolabile. Non si trovò piú costrutto alcuno della mia educazione, fui mandato di li a poco tempo a fare quello sciocchissimo viaggio fin quasi al fondo dell’Europa per trovarmi una moglie, lasciando tanti ottimi partiti che vi erano in Roma, e quasi che non fosse bastata l’Italia intera per trovarmene una. Tutto ciò che colla maggior sincerità e colla maggior effusione di cuore le ho esposto finora serva per comprovarle sempre piú con quanto piacere rammenterò sempre quegli anni, che ho avuto la sorte di essere sotto la sua direzione; e che inalterabile ed indelebile sarà sempre in me quel filiale attaccamento, che le professo. Non mi resta altro che pregarla di conservarmi sempre quella sincera affezione, che ha avuta finora per me; ed io l’assicuro che le sarò sempre l’uomo il piú riconoscente ed il piú attaccato alla degnissima persona. Si ricordi di me ogni mattina al santo Sacrifizio. Mi voglia bene, come glielo voglio io; e desiderando di servirla in cose di maggior rilievo, con tutta la stima e sincerissimo attaccamento mi dico

Suo affezionatissimo servo e amico Francesco Sforza Cesarini»

In realtà Francesco Cesarini Sforza, duca di Segni (1773–1816) aveva sposato Gertrude Conti (ci fu chi disse «sotto l’albero della libertà») nel 1789. Sembra che Gertrude non fosse una nobildonna, ma la ricca pronipote del celebre castrato Gioacchino Conti «Gizziello». L’unico figlio, Salvatore, morí nel 1832, a 30 anni, lasciando erede la sorella, sposata a un Torlonia. Dopo lunga vertenza giudiziaria, titolo e beni passarono invece ad un fratello naturale, Lorenzo, avuto dalla madre nel 1807 dal russo Carlo Marchal, battezzato al brefotrofio di S. Spirito, allevato da una famiglia Margutti, pittore. Dato che la madre, pur separata dal marito, viveva sotto lo stesso tetto, Lorenzo fu legittimato e poté ereditare. Sposò l’inglese Caroline Shirley, a sua volta dotata di ascendenze a dir poco avventurose. Da loro ebbe continuità la genealogia, a cominciare da Francesco Cesarini Sforza (1840–1899), senatore del Regno d‘Italia, di cui era stato a Roma accanito sostenitore. La famiglia Cesarini Sforza abita ancora oggi l’omonimo palazzo dove probabilmente Marchetti dava lezioni al suo malinconico allievo.