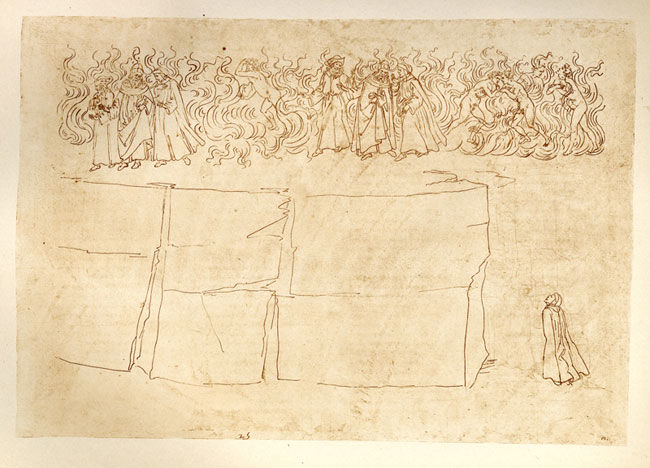

Sandro Botticelli (1445 – 1510), La Divina Commedia: Purgatorio – I lussuriosi, (1490), schizzo su pergamena, Berlino, nel Rijksmuseum, Biblioteca Vaticana

Mentre che sì per l’orlo, uno innanzi altro,

ce n’andavamo, e spesso il buon maestro

diceami: «Guarda: giovi ch’io ti scaltro[1]»;

feriami il sole in su l’omero destro,

che già, raggiando, tutto l’occidente

mutava in bianco aspetto di cilestro;

e io facea con l’ombra più rovente

parer la fiamma; e pur a tanto indizio

vidi molt’ombre, andando, poner mente.

Questa fu la cagion che diede inizio

loro a parlar di me; e cominciarsi

a dir: «Colui non par corpo fittizio»;

poi verso me, quanto potean farsi,

certi si fero, sempre con riguardo

di non uscir dove non fosser arsi.

«O tu che vai, non per esser più tardo,

ma forse reverente, a li altri dopo,

rispondi a me che ’n sete e ’n foco ardo.

Né solo a me la tua risposta è uopo;

ché tutti questi n’hanno maggior sete

che d’acqua fredda Indo o Etiopo.

Dinne com’è che fai di te parete

al sol, pur come tu non fossi ancora

di morte intrato dentro da la rete[2]».

Sì mi parlava un d’essi; e io mi fora

già manifesto, s’io non fossi atteso[3]

ad altra novità ch’apparve allora;

ché per lo mezzo del cammino acceso

venne gente col viso incontro[4] a questa,

la qual mi fece a rimirar sospeso.

Lì veggio d’ogne parte farsi presta

ciascun’ombra e basciarsi una con una

sanza restar, contente a brieve[5] festa;

così per entro loro schiera bruna

s’ammusa[6] l’una con l’altra formica,

forse a spiar lor via e lor fortuna.

Tosto che parton l’accoglienza amica,

prima che ’l primo passo lì trascorra,

sopragridar ciascuna s’affatica:

la nova gente: «Soddoma e Gomorra»;

e l’altra: «Ne la vacca entra Pasife,

perché ’l torello a sua lussuria corra».

Poi, come grue ch’a le montagne Rife

volasser[7] parte, e parte inver’ l’arene,

queste del gel, quelle del sole schife,

l’una gente sen va, l’altra sen vene;

e tornan, lagrimando, a’ primi canti

e al gridar che più lor si convene;

e raccostansi a me, come davanti,

essi medesmi che m’avean pregato,

attenti ad ascoltar ne’ lor sembianti.

Io, che due volte avea visto lor grato,

incominciai: «O anime sicure

d’aver, quando che sia, di pace stato,

non son rimase acerbe né mature[8]

le membra mie di là, ma son qui meco

col sangue suo[9] e con le sue giunture.

Quinci sù vo per non esser più cieco;

donna è di sopra che m’acquista grazia,

per che ’l mortal per vostro mondo reco.

Ma se la vostra maggior voglia sazia

tosto divegna, sì che ’l ciel v’alberghi

ch’è pien d’amore e più ampio si spazia,

ditemi, acciò ch’ancor carte ne verghi[10],

chi siete voi, e chi è quella turba

che se ne va di retro a’ vostri terghi».

Non altrimenti stupido si turba

lo montanaro, e rimirando ammuta,

quando rozzo e salvatico s’inurba,

che ciascun’ombra fece in sua paruta;

ma poi che furon di stupore scarche,

lo qual ne li alti cuor tosto s’attuta,

«Beato te, che de le nostre marche»,

ricominciò colei che pria m’inchiese,

«per morir meglio, esperienza imbarche![11]

La gente che non vien con noi, offese

di ciò per che già Cesar, triunfando,

«Regina» contra sé chiamar s’intese:

però si parton ‘Soddoma’ gridando,

rimproverando a sé, com’hai udito,

e aiutan l’arsura vergognando.

Nostro peccato fu ermafrodito;

ma perché non servammo umana legge,

seguendo come bestie l’appetito,

in obbrobrio di noi, per noi si legge,

quando partinci, il nome di colei

che s’imbestiò ne le ’mbestiate[12] schegge.

Or sai nostri atti e di che fummo rei:

se forse a nome vuo’ saper chi semo,

tempo non è di dire, e non saprei.

Farotti ben di me volere scemo:

son Guido Guinizzelli; e già mi purgo

per ben dolermi prima ch’a lo stremo».

Quali ne la tristizia di Ligurgo

si fer due figli a riveder la madre,

tal mi fec’io, ma non a tanto insurgo,

quand’io odo nomar sé stesso il padre

mio e de li altri miei[13] miglior che mai

rime d’amore usar dolci e leggiadre;

e sanza udire e dir pensoso andai

lunga fiata rimirando lui,

né, per lo foco, in là più m’appressai.

Poi che di riguardar pasciuto fui[14],

tutto m’offersi pronto al suo servigio

con l’affermar che fa credere altrui.

Ed elli a me: «Tu lasci tal vestigio,

per quel ch’i’ odo, in me, e tanto chiaro,

che Leté[15] nol può tòrre né far bigio.

Ma se le tue parole or ver giuraro,

dimmi che è cagion per che dimostri

nel dire e nel guardar d’avermi caro».

E io a lui: «Li dolci detti[16] vostri,

che, quanto durerà l’uso moderno,

faranno cari ancora i loro incostri[17]».

«O frate», disse, «questi ch’io ti cerno

col dito», e additò un spirto innanzi,

«fu miglior fabbro del parlar materno[18].

Versi d’amore e prose di romanzi[19]

soverchiò tutti; e lascia dir li stolti

che quel di Lemosì credon ch’avanzi.

A voce più ch’al ver drizzan li volti,

e così ferman sua oppinione

prima ch’arte o ragion per lor s’ascolti.

Così fer molti antichi di Guittone,

di grido in grido pur lui dando pregio,

fin che l’ha vinto il ver con più persone.

Or se tu hai sì ampio privilegio,

che licito ti sia l’andare al chiostro

nel quale è Cristo abate del collegio,

falli per me un dir d’un paternostro,

quanto bisogna a noi di questo mondo,

dove poter peccar non è più nostro».

Poi, forse per dar luogo altrui secondo

che presso avea, disparve per lo foco,

come per l’acqua il pesce andando al fondo.

Io mi fei al mostrato innanzi un poco,

e dissi ch’al suo nome il mio disire

apparecchiava grazioso loco.

El cominciò liberamente a dire[20]:

«Tan m’abellis vostre cortes deman,

qu’ieu no me puesc ni voill a vos cobrire.

Ieu sui Arnaut, que plor e vau cantan;

consiros vei la passada folor[21],

e vei jausen lo joi qu’esper, denan.

Ara vos prec, per aquella valor[22]

que vos guida al som de l’escalina,

sovenha vos a temps de ma dolor!».

Poi s’ascose nel foco che li affina.

[1] Forma verbale arcaica (e non aggettivo) da «scaltrire», col valore di «mettere un guardia».

[2] Insolita metafora per indicare la morte: un pescatore che cattura le sue prede con la rete.

[3] Costruzione insolita del verbo «attendere» (nel senso di «fare attenzione, rivolgersi») con l’ausiliare essere, e quindi come intransitivo.

[4] I poeti stanno procedendo, come di consueto nel Purgatorio, da sinistra verso destra, così come fanno le anime dei lussuriosi secondo natura, mentre quelle dei sodomiti – probabilmente per sottolineare la innaturalità del loro peccato – procedono in senso contrario.

[5] Forma comune nell’italiano antico, come esito naturale della e breve del latino brevis (cfr. anche lieve < levis).

[6] Forma denominale (di probabile origine dantesca) da «muso», che indica lo strofinare il muso contro il muso.

[7] L’uso del congiuntivo («volasser») è particolarmente incisivo e significativo perché (come avviene in latino) sottolinea l’assoluta ipoteticità della similitudine proposta: infatti due schiere di gru non volerebbero mai in due direzioni opposte.

[8] La metafora, riferita alla morte, richiama immagini di tipo agricolo, in cui «acerbo» vale per giovane e «maturo» per vecchio. Quanto ad acerbo poi, si ricordi il virgiliano funere mersit acerbo («li sommerse con una morte precoce»; En. vi, v. 429), da cui anche Carducci trasse il titolo per una sua composizione poetica («O tu che dormi là su la fiorita»).

[9] Così come l’immediatamente successivo «sue», sta per «loro», rifacendosi in questo caso all’uso latino di suus, che vale sia per il singolare che per il plurale.

[10] Per metonimia il poeta qui riferisce il verbo «vergare» alle carte (cioè le pergamene) invece che alle parole.

[11] Ancora una metafora di stile “prezioso” (il fare esperienza di qualcosa viene immaginato come un caricare merce su di una barca) che – così come le precedenti – bene si inquadra nell’episodio che ha per protagonista un poeta raffinato come Guido Guinizzelli.

[12] Altro elemento stilisticamente prezioso: ripetizione poliptotica, utilizzando cioè due forme grammaticali diverse del medesimo termine, il verbo «imbestiare» al passato remoto ed al participio passato.

[13] Uso arcaico (ed ancora una volta “raffinato”) del possessivo per il personale: «miei miglior» vale qui «migliori di me».

[14] La forma «pasciuto fui» viene spiegata dai commentatori in due possibili modi: o con valore di riflessivo («mi pascetti») o con quello di aggettivo («fui sazio»).

[15] Secondo la tradizione classica (che Dante tra pochi canti riprenderà in modo esplicito) il fiume Lete era il fiume d’oltretomba che dava la dimenticanza, derivando il suo nome dalla radice greca leth-/λεθ-, da cui deriva il verbo lantháno/λανθάνω, «nascondo, faccio dimenticare»).

[16] Come il francese antico dit, anche l’italiano «detto» vale «componimento poetico»; l’aggettivo «dolci» indica che tali poesie erano componimenti d’amore.

[17] Dal latino encaustum, è l’inchiostro, cioè, per metonimia, i libri su cui le poesie sono scritte appunto con l’inchiostro.

[18] In Dante (cfr. anche il De Vulgari Eloquentia) con l’aggettivo «materna» si intende la lingua volgare, quella cioè che si impara dalla madre (o comunque in famiglia), contrapposta alla «grammatica», cioè il latino, la lingua che si impara a scuola (il grammaticus era, nel mondo antico, l’equivalente del nostro «maestro elementare»).

[19] Con la formula «prose di romanzi» si intendono opere narrative (prose) scritte non in latino, ma in lingua romanza, cioè romanice (in questo caso l’oïl o francese antico); i «versi d’amore» sono ovviamente le poesie trobadoriche scritte in provenzale (o lingua d’oc). Solo molto più tardi (ed in età moderna) il termine «romanzo» passò per metonimia ad indicare «narrazione in prosa», in genere d’avventura e scritta in una qualunque lingua.

[20] Questi versi finali del canto si presentano, sia come lessico che come grafia, nel cosiddetto «provenzale trobadorico», cioè la koinè occitanica utilizzata da tutti i grandi trovatori dei secoli XII/XIII. Tradotti letteralmente significano: «Tanto mi piace la vostra cortese domanda, che io non posso né mi voglio nascondere a voi. Io sono Arnaut, che piango e vado cantando; preoccupato vedo la follia passata, e vedo gioioso la felicità che spero, dinanzi. Ora vi prego, per quel valore che vi guida alla sommità della scala, che vi faccia ricordare a tempo del mio dolore!». L’aspetto più tipico di questo breve passo, che ci permette di capire come Dante non solo conoscesse la poesia trobadorica “in originale”, ma ne avesse acquisito appieno moduli e stilemi, è costituito dal v. 142 («Ieu sui Arnaut, que plor e vau cantan») che riprende in copia conforme un modo consueto e fisso che questo poeta utilizzava per presentare se stesso e la sua opera, firmandola proprio con queste parole, che venivano normalmente definite senhal, cioè appunto la dichiarazione di autenticità, da parte del poeta, della propria opera.

[21] Termine “tecnico” della poesia trobadorica che vale «amore folle», cioè sensuale.

[22] Il termine può essere inteso, con valore assoluto, come «Dio», ma anche, dandogli il senso comune nella poesia amorosa trobadorica (e poi siculo-toscana e stilnovistica), come «virtù della donna amata».