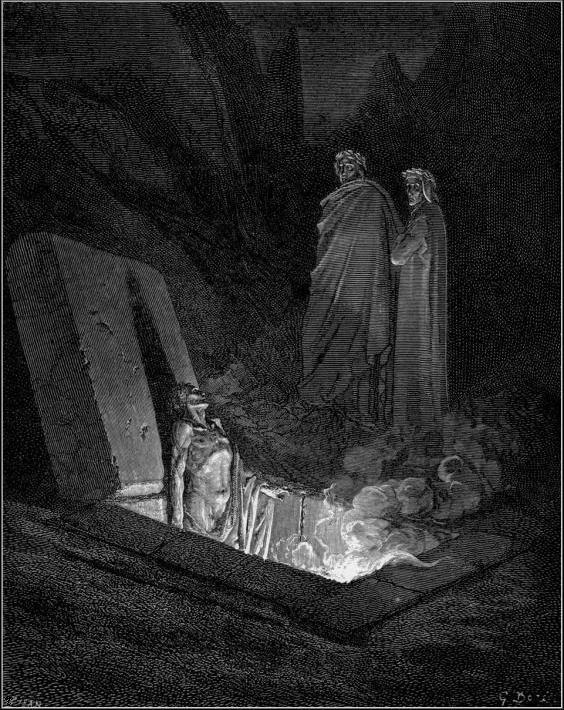

Paul Gustave Louis Christophe Doré (1832-1883), L’apparizione di Farinata degli Uberti (1861)

Ora sen va per un secreto[1] calle,

tra ’l muro de la terra e li martìri,

lo mio maestro, e io dopo le spalle.

«O virtù somma[2], che per li empi giri[3]

mi volvi», cominciai, «com’a te piace,

parlami, e sodisfammi a’ miei disiri.

La gente che per li sepolcri giace

potrebbesi veder? già son levati

tutt’i coperchi, e nessun guardia face».

E quelli a me: «Tutti saran serrati

quando di Iosafàt qui torneranno

coi corpi che là sù hanno lasciati.

Suo[4] cimitero da questa parte hanno

con Epicuro tutti suoi seguaci,

che l’anima col corpo morta fanno.

Però a la dimanda che mi faci

quinc’entro satisfatto sarà tosto,

e al disio ancor che tu mi taci».

E io: «Buon duca, non tegno riposto

a te mio cuor se non per dicer poco,

e tu m’hai non pur mo a ciò disposto».

«O Tosco che per la città del foco

vivo ten vai così parlando onesto[5],

piacciati di restare in questo loco.

La tua loquela ti fa manifesto

di quella nobil patria natio

a la qual forse fui troppo molesto[6]».

Subitamente questo suono uscìo

d’una de l’arche; però m’accostai,

temendo, un poco più al duca mio.

Ed el mi disse: «Volgiti! Che fai?

Vedi là Farinata che s’è dritto:

da la cintola in sù tutto ’l vedrai».

Io avea già il mio viso nel suo fitto;

ed el s’ergea col petto e con la fronte

com’avesse l’inferno a gran dispitto[7].

E l’animose man del duca e pronte

mi pinser tra le sepulture a lui,

dicendo: «Le parole tue sien conte[8]».

Com’io al piè de la sua tomba fui,

guardommi un poco, e poi, quasi sdegnoso,

mi dimandò: «Chi fuor li maggior tui?».

Io ch’era d’ubidir disideroso,

non gliel celai, ma tutto gliel’apersi;

ond’ei levò le ciglia un poco in suso[9];

poi disse: «Fieramente furo avversi

a me e a miei primi e a mia[10] parte,

sì che per due fiate li dispersi».

«S’ei fur cacciati, ei tornar d’ogne parte[11]»,

rispuos’io lui, «l’una e l’altra fiata;

ma i vostri non appreser ben quell’arte».

Allor surse a la vista[12] scoperchiata

un’ombra, lungo questa, infino al mento:

credo che s’era in ginocchie levata.

Dintorno mi guardò, come talento

avesse di veder s’altri era meco;

e poi che ’l sospecciar[13] fu tutto spento,

piangendo disse: «Se per questo cieco

carcere vai per altezza d’ingegno,

mio figlio ov’è? e perché non è teco?».

E io a lui: «Da me stesso non vegno:

colui ch’attende là, per qui mi mena

forse cui Guido vostro ebbe a disdegno».

Le sue parole e ’l modo de la pena

m’avean di costui già letto[14] il nome;

però fu la risposta così piena.

Di subito drizzato gridò: «Come?

dicesti «elli ebbe»? non viv’elli ancora?

non fiere li occhi suoi lo dolce lume[15]?».

Quando s’accorse d’alcuna dimora[16]

ch’io facea dinanzi a la risposta,

supin ricadde e più non parve fora.

Ma quell’altro magnanimo, a cui posta

restato m’era, non mutò aspetto,

né mosse collo, né piegò sua costa:

e sé continuando al primo detto,

«S’elli han quell’arte», disse, «male appresa,

ciò mi tormenta più che questo letto.

Ma non cinquanta volte fia raccesa

la faccia de la donna che qui regge,

che tu saprai quanto quell’arte pesa.

E se[17] tu mai nel dolce mondo regge[18],

dimmi: perché quel popolo è sì empio

incontr’a’ miei in ciascuna sua legge?».

Ond’io a lui: «Lo strazio e ’l grande scempio[19]

che fece l’Arbia colorata[20] in rosso,

tal orazion fa far nel nostro tempio».

Poi ch’ebbe sospirando il capo mosso,

«A ciò non fu’ io sol», disse, «né certo

sanza cagion con li altri sarei mosso[21].

Ma fu’ io solo, là dove sofferto

fu per ciascun di tòrre via Fiorenza,

colui che la difesi a viso aperto[22]».

«Deh, se riposi mai vostra semenza»,

prega’ io lui, «solvetemi quel nodo[23]

che qui ha ’nviluppata mia sentenza.

El par che voi veggiate, se ben odo,

dinanzi quel che ’l tempo seco adduce,

e nel presente tenete altro modo».

«Noi veggiam, come quei ch’à mala luce,

le cose», disse, «che ne son lontano;

cotanto ancor ne splende il sommo duce.

Quando s’appressano o son, tutto è vano

nostro intelletto; e s’altri non ci apporta,

nulla sapem di vostro stato umano.

Però comprender puoi che tutta morta

fia nostra conoscenza da quel punto

che del futuro fia chiusa la porta».

Allor, come di mia colpa compunto,

dissi: «Or direte dunque a quel caduto

che ’l suo nato è co’ vivi ancor congiunto;

e s’i’ fui, dianzi, a la risposta muto,

fate i[24] saper che ’l fei perché pensava

già ne l’error che m’avete soluto».

E già ’l maestro mio mi richiamava;

per ch’i’ pregai lo spirto più avaccio[25]

che mi dicesse chi con lu’ istava.

Dissemi: «Qui[26] con più di mille giaccio:

qua dentro è ’l secondo Federico,

e ’l Cardinale; e de li altri mi taccio».

Indi s’ascose; e io inver’ l’antico

poeta volsi i passi, ripensando

a quel parlar che mi parea nemico.

Elli si mosse; e poi, così andando,

mi disse: «Perché se’ tu sì smarrito?».

E io li sodisfeci al suo dimando.

«La mente tua conservi quel ch’udito

hai contra te», mi comandò quel saggio.

«E ora attendi[27] qui», e drizzò ’l dito:

«quando sarai dinanzi al dolce raggio

di quella il cui bell’occhio tutto vede,

da lei saprai di tua vita il viaggio».

Appresso mosse a man sinistra il piede:

lasciammo il muro e gimmo inver’ lo mezzo

per un sentier ch’a una valle fiede,

che ’nfin là sù facea spiacer suo lezzo.

[1] Come normalmente nell’italiano antico, mantiene il valore etimologico del latino secretum (< secerno, “divido, separo”), e quindi vale “separato, appartato”, da cui poi si passa al senso di “nascosto” ed infine a quello del moderno “segreto” (non conosciuto se non da pochi).

[2] Metonimia per indicare Virgilio: astratto (virtù) per il concreto (persona virtuosa).

[3] Figura retorica della ipallage: non sono i gironi in realtà ad essere “empi”, ma empi sono coloro che in essi stanno, cioè i dannati. Alcuni editori preferiscono la lezione “ampi”, da scartare sia perché facilior sia anche per il rimando a Eneide V, vv. 733sg. e VI, v. 543, dove troviamo impia Tartara (empio Inferno).

[4] Come in latino, in cui suus vale anche per il plurale (loro), così qui “suo” vale “loro”.

[5] Onesto, qui usato con valore avverbiale (onestamente), mantiene il valore del latino honestus (< honos, “dignità”, e al plurale honores, “cariche pubbliche”), e quindi “degno di onore, di rispetto, dignitoso”. È lo stesso valore che conserva nel termine moderno “onorevole”, assegnato a parlamentari e ministri.

[6] Dal latino moles (gran quantità, peso, carico), vale quindi “gravoso, pesante”.

[7] Attraverso l’antico francese despit (disprezzo, sdegno), dal latino despectus (< despicere, “guardare dall’alto in basso”, e quindi “disprezzare”). Il gallicismo lessicale è confermato anche da quello sintattico: “avesse a gran…” (invece che: in gran…).

[8] Termine che presenta una vasta gamma di significati. Originariamente, dal francese antico cointe, valeva “noto, conosciuto, familiare, manifesto”. Incrociandosi poi col latino comptus, assunse anche il valore di “elegante, ornato” e quindi, come in questo caso, “gentile, piacevole” o ancora “nobile, dignitoso”.

[9] Rima siciliana con “disideroso” e “sdegnoso”.

[10] Figura di poliptoto: me/ miei/ mia, replicazione in cui alcuni commentatori scorgono anche una climax ascendente. Il termine “primi” equivale ai “maggiori” del v. 42, cioè “antenati”.

[11] Rima equivoca con “parte” di supra, v. 47.

[12] Come “viso” (< lat. visus) indica normalmente in Dante lo “sguardo”, la “vista”, così “vista” significa propriamente “apertura, finestra”, valore che resta nella formula moderna “vista mare/monti”.

[13] Il verbo “sospecciar” (< lat. suspicari) può avere qui sia il valore concreto (guardarsi intorno dal basso in alto) che quello astratto (sospettare, essere dubbioso) e in tal caso l’etimo più vicino è il provenzale sospechar.

[14] Qui con valore circostanziato (derivato dalla scolastica medievale) di “spiegato, manifestato”. Infatti, nell’insegnamento superiore il verbo latino legere valeva “leggere” col valore specifico di “commentare, spiegare”, donde il termine lectio (lettura, ma poi lezione). Ancora ai tempi della mia formazione universitaria alcuni docenti, ad inizio anno accademico, dichiaravano “quest’anno leggeremo Cicerone (piuttosto che Omero o altri autori)”, nel senso appunto di “commenteremo”.

[15] Ancora una rima siciliana: nome/ come/ lume.

[16] Col valore etimologico del verbo latino moror (attendo, indugio, perdo tempo), da cui anche il sostantivo italiano “mora” nel senso di “indennità che si aggiunge ad una somma dovuta ma pagata in ritardo”.

[17] Qui “se” non ha certo il suo consueto valore ipotetico, ma quello ottativo (detto anche desiderativo) derivante dal latino (utinam) si, cioè “voglia il cielo che, augurando che”; cfr. anche infra al v. 94 (“se riposi”).

[18] Si tratta del congiuntivo presente (2a persona singolare) del verbo “redire” (lat. redeas), col valore di “tornare”. In rima equivoca col “regge” (v. 80), dal verbo “reggere” (lat. regere), cioè “regnare, governare”.

[19] Espressione catalogabile come una endiadi con due sinonimi: “il grande scempio straziante”.

[20] In questa frase Arbia (piccolo fiume della Toscana, nelle vicinanze di Montaperti, dove i ghibellini sconfissero i guelfi) è complemento oggetto di “fece”, con soggetto il relativo “che” (riferito a “strazio etc.”), mentre “colorata” è predicativo dell’oggetto. Quindi il significato è: “lo strazio… che colorò di rosso (cioè “di sangue”) il fiume Arbia…”.

[21] Termine usato in forma assoluta dal linguaggio militare per “muovere contro, attaccare”. Ne abbiamo una eco nel linguaggio degli scacchi: “muovere un pezzo” contro l’avversario.

[22] La forma “a viso aperto”, usata ancora oggi nel significato di “apertamente, senza nascondimenti”, deriva dalla tradizione medievale per cui nei romanzi cavallereschi i cavalieri si presentavano in genere col volto nascosto dall’elmo chiuso, mentre solamente i più arditi si mostravano con la celata dell’elmo alzata, cioè “a viso scoperto, aperto”.

[23] Evidente la metafora per cui il dubbio è come un nodo che stringe, avviluppa la conoscenza, non permettendole di essere chiara ed evidente.

[24] La particella “i” (< dat. lat. ei da is, ea, id) equivale al pronome personale “gli” (< dat. lat. illi da ille, illa, illud), mentre “pensare ne (in)” è forma antica per indicare “essere concentrato su qualcosa”.

[25] Dall’avverbio comparativo latino vivacius significa “più alla svelta, più prontamente”.

[26] Notiamo la precisione lessicale dantesca: “qui” intende “nel cerchio” (in generale), mentre “qua” vale “nella tomba” (in particolare).

[27] Dal latino ad-tendere, “volgere (la mente) a qualcosa”, e quindi “fare attenzione”. Da questo valore discende anche quello di “attendere a qualcosa” (per es.: agli studi) per indicare “concentrarsi, applicarsi in qualcosa”.