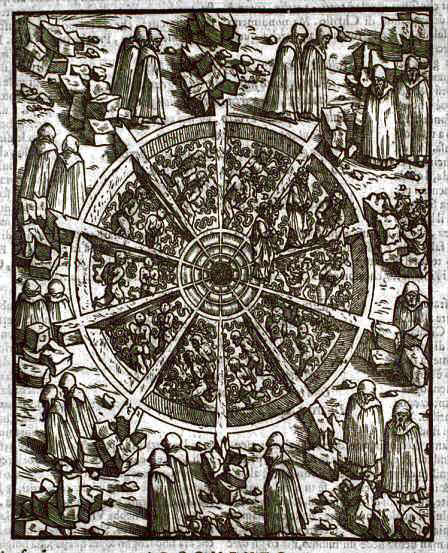

Alessandro Vellutello (1473-?), La bolgia dei ladri circondata da quella degli ipocriti (1544)

In quella parte del giovanetto[1] anno

che ’l sole i crin sotto l’Aquario tempra

e già le notti al mezzo dì sen vanno,

quando la brina in su la terra assempra[2]

l’imagine di sua sorella bianca,

ma poco dura a la sua penna tempra[3],

lo villanello a cui la roba manca,

si leva, e guarda, e vede la campagna

biancheggiar tutta; ond’ei si batte l’anca,

ritorna in casa, e qua e là si lagna,

come ’l tapin che non sa che si faccia;

poi riede, e la speranza ringavagna[4],

veggendo ’l mondo aver cangiata faccia[5]

in poco d’ora, e prende suo vincastro,

e fuor le pecorelle a pascer caccia.

Così mi fece sbigottir lo mastro

quand’io li vidi sì turbar la fronte,

e così tosto al mal giunse lo ’mpiastro;

ché, come noi venimmo al guasto ponte,

lo duca a me si volse con quel piglio

dolce ch’io vidi prima a piè del monte.

Le braccia aperse, dopo alcun consiglio

eletto seco riguardando prima

ben la ruina, e diedemi di piglio.

E come quei ch’adopera ed estima[6],

che sempre par che ’nnanzi si proveggia,

così, levando me sù ver la cima

d’un ronchione, avvisava un’altra scheggia

dicendo: «Sovra quella poi t’aggrappa;

ma tenta pria s’è tal ch’ella ti reggia».

Non era via da vestito di cappa,

ché noi a pena, ei lieve e io sospinto,

potavam sù montar di chiappa in chiappa[7].

E se non fosse che da quel precinto

più che da l’altro era la costa corta,

non so di lui, ma io sarei ben vinto.

Ma perché Malebolge inver’ la porta

del bassissimo pozzo tutta pende,

lo sito di ciascuna valle porta

che[8] l’una costa surge e l’altra scende;

noi pur venimmo al fine in su la punta

onde l’ultima pietra si scoscende.

La lena m’era del polmon sì munta

quand’io fui sù, ch’i’ non potea più oltre,

anzi m’assisi ne la prima giunta[9].

«Omai convien che tu così ti spoltre»,

disse ’l maestro; «ché, seggendo in piuma,

in fama non si vien, né sotto coltre;

sanza la qual chi sua vita consuma,

cotal vestigio in terra di sé lascia,

qual fummo in aere e in acqua la schiuma.

E però leva sù: vinci l’ambascia[10]

con l’animo che vince ogne battaglia,

se col suo grave corpo non s’accascia.

Più lunga scala convien che si saglia;

non basta da costoro esser partito.

Se tu mi ’ntendi, or fa sì che ti vaglia».

Leva’mi allor, mostrandomi fornito

meglio di lena ch’i’ non mi sentìa;

e dissi: «Va, ch’i’ son forte e ardito».

Su per lo scoglio prendemmo la via,

ch’era ronchioso, stretto e malagevole,

ed erto più assai che quel di pria.

Parlando andava per non parer fievole;

onde una voce uscì de l’altro fosso,

a parole formar disconvenevole.

Non so che disse, ancor che sovra ’l dosso

fossi de l’arco già che varca quivi;

ma chi parlava ad ire[11] parea mosso.

Io era vòlto in giù, ma li occhi vivi

non poteano ire al fondo per lo scuro;

per ch’io: «Maestro, fa che tu arrivi

da l’altro cinghio e dismontiam lo muro;

ché, com’i’ odo quinci e non intendo,

così giù veggio e neente affiguro[12]».

«Altra risposta», disse, «non ti rendo

se non lo far; ché la dimanda onesta

si de’ seguir con l’opera tacendo».

Noi discendemmo il ponte da la testa

dove s’aggiugne con l’ottava ripa,

e poi mi fu la bolgia manifesta:

e vidivi entro terribile stipa[13]

di serpenti, e di sì diversa mena

che la memoria il sangue ancor mi scipa.

Più non si vanti Libia[14] con sua rena;

ché se chelidri, iaculi e faree

produce, e cencri con anfisibena[15],

né tante pestilenzie né sì ree

mostrò già mai con tutta l’Etiopia

né con ciò che di sopra al Mar Rosso èe.

Tra questa cruda e tristissima copia

correan genti nude e spaventate,

sanza sperar pertugio o elitropia:

con serpi le man dietro avean legate;

quelle ficcavan per le ren la coda

e ’l capo, ed eran dinanzi aggroppate.

Ed ecco a un ch’era da nostra proda,

s’avventò un serpente che ’l trafisse

là dove ’l collo a le spalle s’annoda.

Né O sì tosto mai né I si scrisse,

com’el s’accese e arse, e cener tutto

convenne che cascando divenisse;

e poi che fu a terra sì distrutto,

la polver si raccolse per sé stessa,

e ’n quel medesmo ritornò di butto.

Così per li gran savi si confessa

che la fenice more e poi rinasce,

quando al cinquecentesimo anno appressa;

erba né biado[16] in sua vita non pasce,

ma sol d’incenso lagrime e d’amomo,

e nardo e mirra son l’ultime fasce.

E qual è quel che cade, e non sa como,

per forza di demon ch’a terra il tira,

o d’altra oppilazion[17] che lega l’omo,

quando si leva, che ’ntorno si mira

tutto smarrito de la grande angoscia

ch’elli ha sofferta, e guardando sospira:

tal era il peccator levato poscia.

Oh potenza di Dio, quant’è severa,

che cotai colpi per vendetta croscia!

Lo duca il domandò poi chi ello era;

per ch’ei rispuose: «Io piovvi di Toscana,

poco tempo è, in questa gola fiera.

Vita bestial mi piacque e non umana,

sì come a mul[18] ch’i’ fui; son Vanni Fucci

bestia, e Pistoia mi fu degna tana».

E io al duca: «Dilli che non mucci,

e domanda che colpa qua giù ’l pinse;

ch’io ’l vidi uomo di sangue e di crucci».

E ’l peccator, che ’ntese, non s’infinse[19],

ma drizzò verso me l’animo e ’l volto,

e di trista vergogna si dipinse;

poi disse: «Più mi duol che tu m’hai colto

ne la miseria dove tu mi vedi,

che quando fui de l’altra vita tolto.

Io non posso negar quel che tu chiedi;

in giù son messo tanto perch’io fui

ladro a la sagrestia d’i belli arredi,

e falsamente già fu apposto altrui.

Ma perché di tal vista tu non godi,

se mai sarai di fuor da’ luoghi bui,

apri li orecchi al mio annunzio, e odi:

Pistoia in pria d’i Neri si dimagra;

poi Fiorenza rinova gente e modi.

Tragge Marte vapor di Val di Magra

ch’è di torbidi nuvoli involuto;

e con tempesta impetuosa e agra

sovra Campo Picen fia combattuto;

ond’ei repente[20] spezzerà la nebbia,

sì ch’ogne Bianco ne sarà feruto.

E detto l’ho perché doler ti debbia!».

[1] In questa lunga ed implicita similitudine il poeta, parlando del segno invernale dell’Acquario (compreso tra i mesi di gennaio e di febbraio), definisce questo periodo “giovanetto anno”, cioè anno appena iniziato, dimostrando così di seguire, qui, lo “stile romano”, che faceva cominciare l’anno col mese di gennaio, contando quindi gli anni a nativitate Domini, e non – come in altri casi – lo “stile fiorentino”, che faceva cominciare l’anno col mese di marzo e contava dunque gli anni a conceptione Domini.

[2] “Assemprare”, o “assemplare”, vale “trascrivere, copiare, imitare”, dal latino ad-exemplare, cioè “avvicinarsi ad un esempio, riproducendolo”.

[3] Rima equivoca tra “tempra”, dal verbo “temperare, rendere più tiepido”, e “tempra”, sostantivo, “qualità, capacità”, ed in questo caso, più concretamente, il “filo” della penna d’oca, che veniva temperata, così come si fa ora con le matite.

[4] Immagine metaforica molto vivida: “ringavagna la speranza” significa “mette in cuore”, ma letteralmente vale “rimette nel cestino”. “Ringavagnare” < gavagna o cavagna, che in parecchie parlate settentrionali equivale a “cestino, paniere”.

[5] Metonimia per “aspetto, sembiante”, in rima equivoca col verbo “faccia” (< fare).

[6] Figura retorica dell’hysteron proteron, cioè collocare dopo (hysteron) il termine che logicamente andrebbe prima (proteron): infatti, prima si ragiona valutando (estima) e poi si agisce (adopera). Non è da escludere che Dante voglia, in questo modo, significare che nel saggio le due azioni sono talmente connesse da apparire pressoché contemporanee.

[7] Dal latino medievale clappa (“lastra, pietra piatta”), passato poi anche in vari dialetti settentrionali, tra cui il ligure ed il piemontese: ciap, “pietra, coccio” > ciaplé “pietraia” (donde anche i toponimi Clapey, Chiappa, Clapetto/i, Chiapetto/i, Chiapile/i), ma anche ciaparìa, “stoviglie”.

[8] Come il latino fert ut: “comporta che…, fa sì che…”.

[9] Uso arcaico del sostantivo “giunta”, dal verbo “giungere”, col valore di “arrivo”.

[10] Mentre nell’uso moderno è usato al plurale col valore traslato di “difficoltà, angoscia” (“essere in ambasce, avere ambasce”), l’uso antico di questo sostantivo era concreto, nel senso primario di “difficoltà di respiro” e poi di “debolezza, fiacchezza”.

[11] La lezione a testo “ad ire”, cioè “voce poco comprensibile perché di una persona che si muove, che cammina”, è in opposizione con quella presente nella tradizione ms., cioè “ad ira” (“voce deformata dall’ira”). Entrambe sono plausibili, anche se quella qui presente (sostenuta dal figlio Pietro nel suo commento) appare difficilior, e quindi – forse – più probabile.

[12] I quattro verbi presenti in questi due versi sono da collegarsi, non solo testualmente, ma anche logicamente e parallelamente, in due coppie: odo/intendo e veggio/affiguro, rappresentando due momenti (uno immediato e, potremmo dire, “automatico”, e l’altro conseguente e attinente alla consapevolezza) di due azioni sensibili: il poeta “sente”, ma non “capisce” e, parallelamente, “vede” e non “distingue”.

[13] Latinismo (< stips, da cui anche “stipulare”), col valore di “massa, gran numero, gran quantità”, da cui l’italiano moderno “stipare” (mettere alla rinfusa, riempire senza ordine) e costipazione (oppressione, strettezza. occlusione).

[14] Metonimia, che nasce dalla conoscenza della geografia antica, per cui il termine Libia indica tutta l’Africa settentrionale, escluso l’Egitto, che per gli antichi apparteneva, per civiltà e cultura, all’Asia. Quanto poi al fatto che dell’Etiopia si dica che è “sopra” al Mar Rosso, ciò dipende dal fatto che le carte geografiche antiche erano orientate con l’est, e non il nord, in alto.

[15] Varie specie di serpenti, la cui fonte è il poema epico Bellum civile (o Pharsalia) del poeta latino Anneo Lucano (39-65), nipote del filosofo Seneca ed amico e poi avversario di Nerone, che lo obbligò a suicidarsi. Di questi rettili Lucano dà anche una spiegazione descrittiva: il chelidro, che fa fumare la terra dove passa, lo iaculo, volante come un giavellotto (iaculum), la farea, che lascia un solco battendo violentemente la coda, il cencro, che avanza in linea retta, e l’anfisibena, con due teste, di cui una al posto della coda.

[16] I due termini non sono sinonimi, in quanto “erba” indica prodotti spontanei, mentre “biado” (nella fonte latina, cioè il canto XV delle Metamorfosi di Ovidio, abbiamo fruges) quelli coltivati.

[17] Termine tecnico del linguaggio medico: vale “chiusura”, che impedisce il diffondersi degli spiriti vitali nella persona. In questi due versi abbiamo elencate due possibili cause della malattia (epilessia): quella religiosa (il demonio che si impadronisce del malato) e quella fisica (la perdita dei sensi dovuta a mancanza di spirito vitale).

[18] Metonimia per “bastardo”.

[19] Dal francese antico se feindre (“esitare”), da cui deriva anche il moderno “infingardo” (che esita, che ha paura).

[20] Aggettivo con valore avverbiale, ma nel significato antico di “gagliardamente, fortemente”, più che non in quello (più tipico dell’uso moderno) di “immediatamente, all’improvviso”.